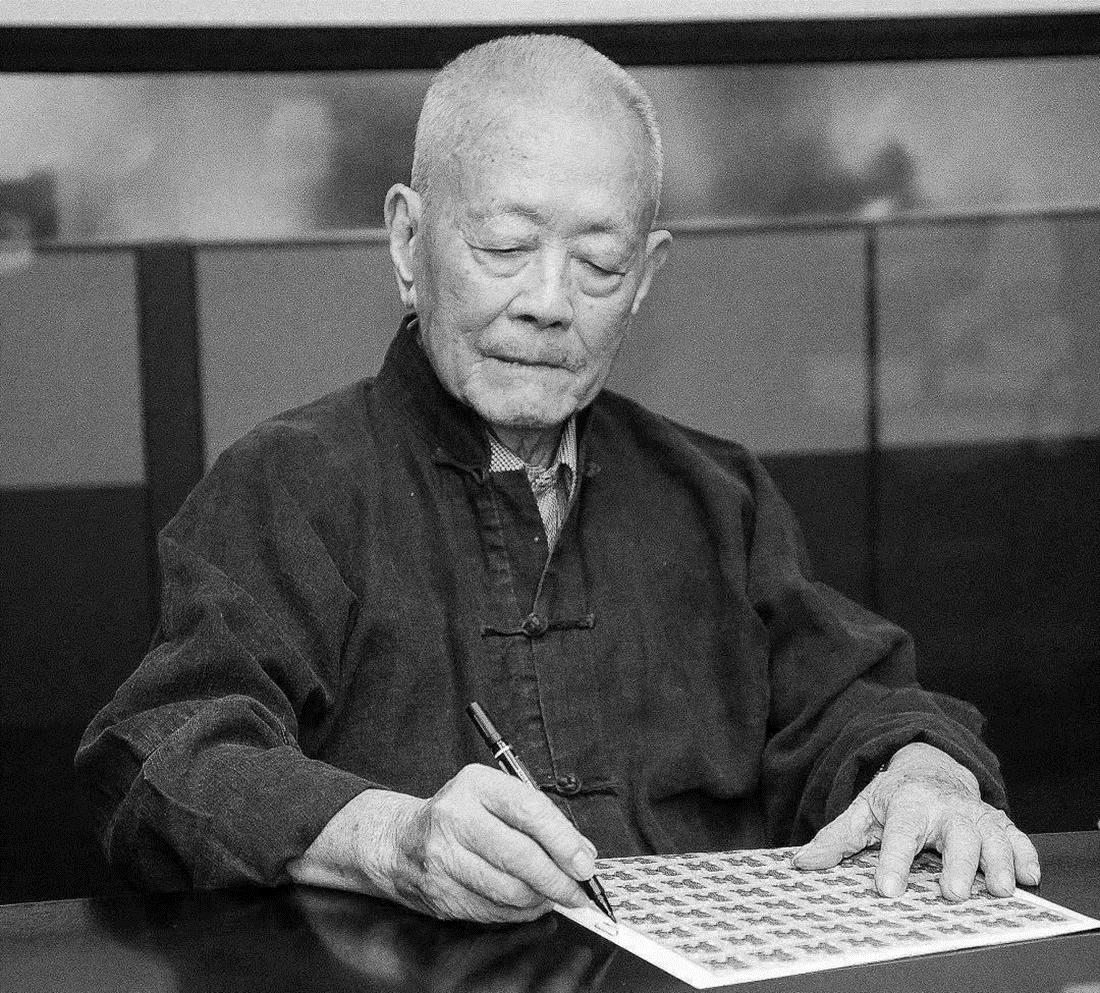

1949年深秋,随着新中国诞生的钟声日益临近,整个中国沉浸在一种前所未有的期待与激动之中。天安门广场,这座承载着无数革命记忆与民族希望的圣地,正紧锣密鼓地筹备着一场举世瞩目的盛典——开国大典。而在这关键时刻,周总理的身影频繁穿梭于广场之上,以他那严谨细致的态度,对每一个细节进行着近乎苛刻的检查,确保这一历史性的时刻能够完美无瑕。 本文陈述所有内容皆有可靠信息,来源赘述在文章结尾,但为提升文章可读性,细节可能存在润色,请理智阅读,仅供参考。 时光回溯至大典前夕的一个月,天安门城楼上,一个看似微不足道的细节却成了众人关注的焦点——毛主席的画像。由于主席本人并不热衷于拍照,留下的影像资料大多出自不经意的瞬间,或是侧影,或是表情略显拘谨,难以满足在如此重要场合下展现其领袖风采的需求。面对这一难题,相关部门将希望寄托在了李敏身上,希望她能从家中的相册中找出一张既自然又正面的照片作为参考。 李敏,这位深谙主席生活习惯与性格的女子,带着这份沉甸甸的使命,仔细翻阅着每一本相册。终于,一张与东北军区炮兵司令员朱瑞的合照跃入眼帘。照片中,主席与朱瑞并肩而立,谈笑风生,主席的眼神望向远方,透露出一种超越时代的深邃与宽广,嘴角挂着一抹温暖而亲切的微笑,仿佛能瞬间拉近与观者的距离。这张照片,无疑成为了绘制巨幅画像的最佳蓝本。 接到任务后,著名画家周令钊深知责任重大,他将自己关进了工作的世界,每日只睡寥寥数小时,其余时间全部投入到了画像的创作中。天安门城楼上的风,似乎都见证了他无数个日夜的辛勤与汗水。画布上的每一笔,都凝聚着他对艺术的追求与对领袖的敬仰。尽管原始照片不过手掌大小且画质模糊,但在周令钊的笔下,主席的形象却逐渐变得生动而鲜明,仿佛即将从画中走出,与亿万人民共同见证这一历史性的时刻。 然而,就在画作即将竣工之际,聂荣臻将军的一次细心观察,又让这幅作品经历了一次微妙的调整。他注意到画像中主席的风纪扣并未扣上,这在庄重的场合下显得略有不妥。于是,他向周令钊提出了这一细微却关键的建议。周令钊听后,没有丝毫犹豫,立即拿起画笔,细心地将领口部分进行了修改,让主席的形象更加符合人们心中的期待与敬仰。 然而,真正的考验还在后面。9月30日,周总理亲临现场进行最后的审查。他的目光敏锐而深邃,不放过任何一个细节。当他的视线落在画像下方那行“为人民服务”的小字上时,眉头不禁紧锁。在他看来,这行字不仅字体过小,难以从远处辨认,更重要的是,它与主席低调谦逊的性格不符,更可能破坏画面的整体美感与和谐。于是,他果断地指示道:“立即更换!我们要让全世界看到的是一个真实、自然、伟大的领袖形象,而非刻意为之的标语。” 接到指示后,周令钊再次投入到紧张的修改工作中。他小心翼翼地将那行小字涂改为与衣服相近的颜色,并巧妙地添加了一颗纽扣作为掩饰,使得整个画面看起来更加完美无瑕。当夜幕降临,天安门广场上的灯光逐渐熄灭,周令钊终于完成了所有的修改工作。而此时的他,已是疲惫不堪,但心中却充满了无比的满足与自豪。 第二天,当第一缕阳光洒在天安门城楼上时,开国大典正式拉开帷幕。来自世界各地的媒体记者纷纷按下快门,记录下这一历史性的瞬间。主席的画像在晨光中熠熠生辉,他的面容慈祥而坚定,眼神中透露出对未来的无限憧憬与信心。这幅画像不仅成为了开国大典上最耀眼的风景线之一,更成为了中国人民心中永远的丰碑与骄傲。它向世界展示了中国人民的领袖风采与民族自信,也预示着新中国将在新时代的征程上继续书写辉煌的篇章。 参考资料:历史龙元阁 (免责声明]文章描述过程、图片都来源于网络,此文章旨在倡导社会正能量,无低俗等不良引导。如涉及版权或者人物侵权问题,请及时联系我们,我们将第一时间删除内容!如有事件存疑部分,联系后即刻删除或作出更改。对此您有什么想说的呢?