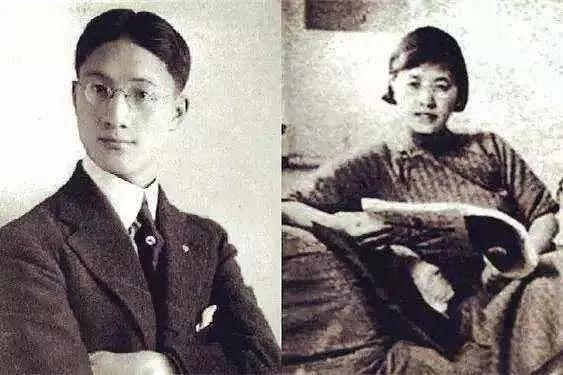

1990年的那个深秋,90岁高龄的凌叔华,于生命的黄昏时分,留下了令人深思的遗言:“我誓将那份承载了徐志摩与林徽因情感的日记深藏,让它随我共赴黄土,成为永恒的秘密。”这不仅仅是对一段过往的封存,更是对复杂情感纠葛的一种解脱与尊重。 本文陈述所有内容皆有可靠信息,来源赘述在文章结尾,但为提升文章可读性,细节可能存在润色,请理智阅读,仅供参考。 徐志摩,这位近代文坛的璀璨星辰,他的名字常与林徽因的才情、陆小曼的热烈并提,仿佛成了爱情与诗意的代名词。然而,在这光鲜亮丽的情感篇章背后,还隐藏着一位温婉而坚韧的女性——凌叔华,她以独有的方式,在徐志摩的生命轨迹中留下了不可磨灭的印记。 凌叔华,1900年春风和煦的三月,诞生于北京城的一户书画世家。其父凌福彭,科举之路上的佼佼者,仕途顺畅,家境殷实,更难得的是,他拥有一颗热爱艺术的心,常与齐白石、周启祥等书画大家品茗论画,这份雅趣也悄然渗透进了凌叔华的童年。 自幼,凌叔华便展现出了对绘画的浓厚兴趣与天赋,无论是细腻的花鸟鱼虫,还是宏大的山水人物,在她的笔下皆能栩栩如生。为了支持女儿的艺术梦想,凌福彭不惜将家中院落的一面面墙壁粉刷成淡雅的色调,化作凌叔华自由挥洒的画布。而文学,同样是她才华横溢的另一片天地,文章屡屡被老师选为范文,字里行间流露出的独特韵味,让她在燕京大学的校园里熠熠生辉。 1924年的春天,泰戈尔访华的春风不仅吹遍了中华大地,也悄然吹进了凌叔华的世界。那一年,北大为了接待这位文学巨匠,特别指派了陈源与徐志摩负责相关事宜。而恰在此时,北京画会成立,一场别开生面的茶话会在凌叔华家的大书房悄然展开,参与者中不乏陈师曾、齐白石等艺术界的泰斗。 那日,凌叔华以主人的身份款待宾客,她的风采不仅让远道而来的泰戈尔印象深刻,更深深吸引了徐志摩与陈源的目光。然而,在这场文化的盛宴中,真正触动凌叔华心弦的,是那位风度翩翩、才华横溢的徐志摩。他的出现,如同一缕清风,吹散了凌叔华心中因林徽因而起的淡淡忧伤。 苏雪林曾以细腻的笔触描绘凌叔华:“她的眼眸清澈如水,却总带着一丝迷离与恍惚,仿佛总在深邃的思绪中徘徊,那是一种超脱于世俗的梦幻之美。”正是这份独特的气质,让徐志摩在短暂的接触后,便对她产生了浓厚的兴趣,开始频繁地以书信往来,倾诉心声。 在两人的通信中,徐志摩毫不吝啬地表达了对凌叔华的欣赏与依赖,称她为“最理想、最能体会与容忍的朋友”。而凌叔华,也被徐志摩的才情与深情所打动,误以为自己是他的情感归宿。然而,徐志摩的多情与浪漫,终究不是凌叔华一人所能独享。当陆小曼的身影逐渐占据他的心房,凌叔华选择了以朋友的身份,默默守护这份情谊。 1925年,徐志摩与陆小曼的恋情引发了轩然大波,双方家庭均持反对态度。为了避开风头,徐志摩决定前往欧洲暂避一时。临行前,他将装满珍贵记忆的“八宝箱”托付给了最为信赖的凌叔华。这不仅仅是一个箱子,更是徐志摩情感与创作的见证,其中包含了陆小曼的初恋日记、徐志摩的旅欧日记、未发表的稿件以及写给陆小曼的情书等。 徐志摩的这一举动,无疑是对凌叔华信任与依赖的体现。然而,世事无常,1931年11月19日,徐志摩因飞机失事不幸遇难,留下了无尽的遗憾与思念。面对这份突如其来的打击,凌叔华深知自己肩上的责任重大,她必须妥善保管好“八宝箱”,以告慰徐志摩的在天之灵。 然而,随着新月社筹备编辑《徐志摩全集》的工作展开,关于“八宝箱”的归属问题却引发了争议。林徽因希望能取回其中记录她与徐志摩情感的《康桥日记》,以缅怀故人;而凌叔华则因考虑到箱内还涉及陆小曼及其他人的隐私,犹豫不决。最终,在胡适的调解下,凌叔华不得不将箱子交出,但其中的部分内容却已不翼而飞,尤其是徐志摩与林徽因在欧洲的日记,这让林徽因深感失望与愤怒。 对于凌叔华而言,这一决定无疑是痛苦而无奈的。她深知自己未能完成徐志摩的遗愿,编写他的传记,也未能妥善保管好他所托付的一切。晚年时,她回忆起这段往事,坦言自己不愿将箱子交给林徽因的原因之一,便是其中包含了陆小曼的日记,且内容多为对她的指责与不满。这份复杂的情感纠葛,让她在晚年依然难以释怀。 凌叔华的一生,如同一幅细腻而深邃的画卷,既展现了她的才华与坚韧,也映射出她与徐志摩之间那段未了的情缘。她用自己的方式,守护着那份属于他们的秘密,让它在岁月的长河中静静流淌,成为一段永恒的记忆。 参考资料:羽籽柔 (免责声明]文章描述过程、图片都来源于网络,此文章旨在倡导社会正能量,无低俗等不良引导。如涉及版权或者人物侵权问题,请及时联系我们,我们将第一时间删除内容!如有事件存疑部分,联系后即刻删除或作出更改。对此您有什么想说的呢?