自从我们在“澎湃新闻”上连载“哈佛燕京斯诺特藏散记”以来,编辑每次都联系有关专家校阅雅正,有的专家还写了详细的述评。我们并非专门研究斯诺,仅是作为哈佛燕京图书馆的馆员临时涉猎。凑巧这批资料由燕京收藏,半个多世纪以来从未全文刊布,外界鲜有所知。现在有出版社愿意出版,委托我们整理。在整理过程中,我们才开始比较广泛地阅读有关斯诺以及当年中共和红军的资料,并做了一些考证。在澎湃新闻编辑的鼓励下,我们以随笔的形式,将这些考证的结果先在澎湃上发表,意在获得专家指正,纠正失误,以便日后出版斯诺特藏时,能够附上更为准确的介绍。迄今为止,已经刊发六篇随笔,得到不少专家的指点,在此做一简要的回应,用“抛砖引玉”这个成语最是恰当。

一、斯诺特藏的独特与珍贵之处

有评论者对这批史料收藏的形成过程有疑问。斯诺的生平对于大多数研究者而言并不陌生,然而他在1949年至1959年(斯诺因其记者生涯遭遇危机离开美国移居瑞士的那年)期间的履历很少被注意,尤其鲜为人知的是斯诺在1957年“任哈佛大学研究员”。斯诺在费正清的敦促下于1957年出版了资料集(兼杂记)《红色中华散记(1936-1945)》(RandomNotesonRedChina(1936-1945)),费正清称《散记》内容包括斯诺“从未使用过”的资料。评论者想知道,《散记》中所介绍的和我们本次公布的未刊史料是否有所重叠。

我们初步翻阅了《红色中华散记》,比较了燕京斯诺特藏,并未发现明显的重叠。当然,《红色中华散记》中的有些资料对我们理解斯诺特藏颇有帮助。我们的体会是:斯诺是新闻记者,写的文章和书都生动活泼,主要记录了他与陕甘宁中共领导人、红军和百姓互动中所得知的情况,很少考证历史细节。他在写《西行漫记》的过程中,也是按照自己的思路筛选材料,有些笔记与资料就没有写进《西行漫记》中去。费正清是历史学家,认为这些没有写进《西行漫记》中去的笔记同样具有重要的史料价值,也很值得出版,于是遂有《红色中华散记》之编辑与出版。可能正因为费正清与斯诺都意识到斯诺的这批原始文件并未得到充分利用,《西行漫记》从中取材不多,《红色中华散记》也并未系统介绍这批资料,但对于未来研究这段历史的史学家来说,这批资料仍然是难得的原始史料,于是将其原封不动地捐赠给了汉和图书馆。

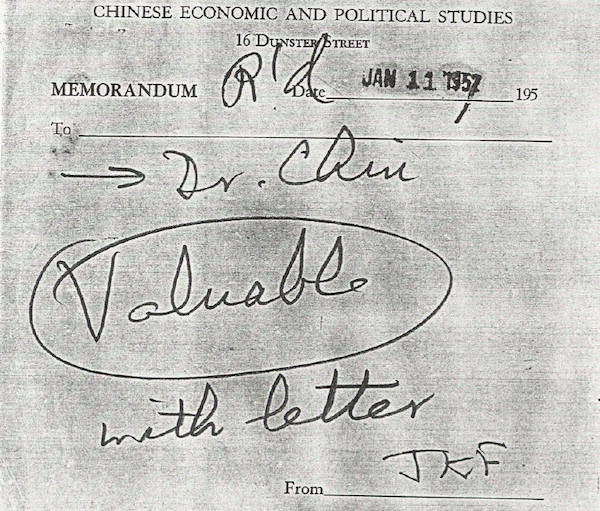

1957年1月11日,费正清将斯诺特藏转交给图书馆,用印有“哈佛大学中国政治与经济研究”字样的便签,以自己姓名缩写JKF署名,写了一个便条给当时的汉和图书馆馆长裘开明博士,说明送交的是“珍贵资料”,并附上一封信。(图1)

图1:费正清1957年1月11日给汉和图书馆馆长裘开明的便条,说明送交的是“珍贵资料”

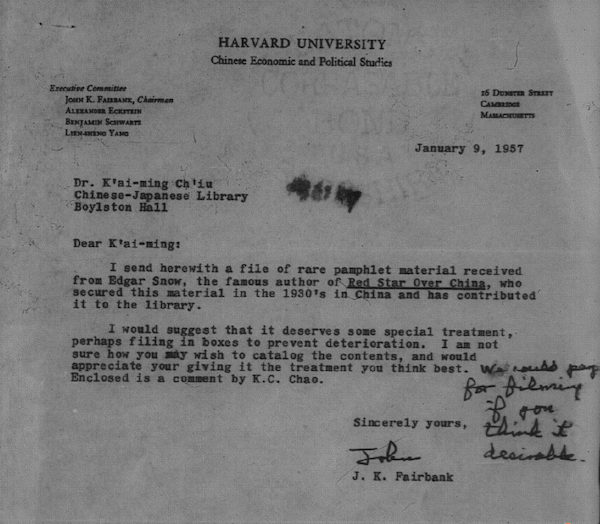

费正清的信(图2)是1月9日写好的,用的是“哈佛大学中国政治与经济研究”的信笺,信笺上印有执行委员会的名单:费正清、亚历山大·埃克斯坦、史华慈、杨联升,地址是麻州剑桥邓斯特街16号。收件人是:博伊斯顿楼汉和图书馆裘开明博士。汉和图书馆是燕京图书馆的前身,当时尚未搬至现今神学院路2号这幢楼里,而是位于哈佛园里总馆怀德纳图书馆西侧的博伊斯顿楼。信中写道:

我随函附上由著名的《红星照耀中国》的作者埃德加·斯诺所赠的稀有小册子等材料,他于20世纪30年代在中国获得这些材料,并将其捐赠给图书馆。我建议对它们进行一些特殊处理,也许可以将它们装进箱子里以防止损坏。我不知道您希望如何对内容进行编目,如果您能对它们进行您认为最好的处理,我将不胜感激。附件是赵国钧(K.C.Chao)的评论。

图2:费正清1957年1月9日致裘开明函

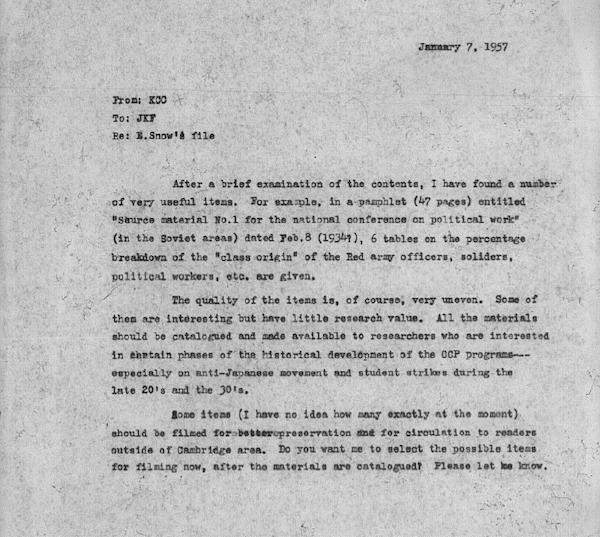

赵国钧的评论是1月7日写给费正清的(图3):

经过对内容的初步研究,我发现了许多非常有用的内容。例如,在2月8日(1934年?)出版的一本名为《全国政治工作会议(一)》(在苏区)的小册子(47页)中,列出了6个表格,列出了红军军官、士兵、政治工作者等“阶级出身”的百分比。

当然,这些内容的质量参差不齐。其中一些很有趣,但研究价值不大。所有材料都应编目,并提供给对中共历史发展研究项目某些阶段感兴趣的研究人员——尤其是20世纪20年代末和30年代的抗日运动和学生罢课。

一些文献(目前我不确切知道具体有多少)应该拍摄,以便更好地保存并让剑桥地区以外的读者也能利用。你想让我现在,还是在材料编目后,挑选值得拍摄的文献?请告诉我。

图3:赵国钧1957年1月7日写的对斯诺特藏的评论

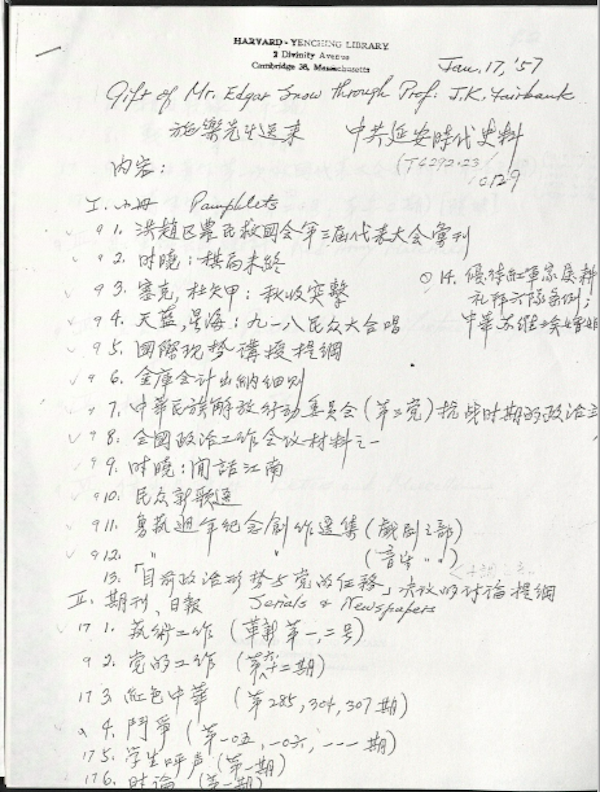

裘开明馆长迅即处理了这批资料。我们今天还可以看到1月17日用中文写的清单,并用英文注明:这是通过费正清教授转来的埃德加·斯诺赠送的资料,中文注明“施乐先生送来中共延安时代史料”,并给了索书号T4292.230129。(图4)“施乐”是斯诺的的中文名字,尽管现在一般都称其为“斯诺”。这批资料得到了相当重视,被存放在保险箱里,后来还被摄制成胶卷保存。

图4:汉和图书馆1957年1月17日的斯诺特藏清单

费正清的档案存放于哈佛档案馆,有272箱之多,其中至少5种与斯诺有关。第174箱里有费正清为斯诺手稿写的前言;第205箱里有费正清为哈密尔顿(Hamilton)和斯诺在《中国季刊(TheChinaQuarterly)》上的文章所写的书评;第181箱里有费正清与埃德加·斯诺及其第二任妻子洛伊斯·斯诺(LoisSnow)的通信;第35和39箱里有费正清与斯诺的通信。如果通过这些资料进一步了解费正清与斯诺的交往,可能会对我们理解斯诺特藏的背景有所帮助。

二、对前六篇文章的回顾与回应

在《哈佛燕京图书馆斯诺特藏之一》一文中,我们在介绍斯诺夫妇对北平学运的支持和贡献之余,提到了《纽约先驱论坛报》(NewYorkHeraldTribune)美国记者维克多·基恩(VictorKeen)1935年12月关于北平学运的报道。评论者指出,虽其名声远不及斯诺,基恩应是值得关注的人物,他于1937年4月受史沫特莱(AgnesSmedley)之邀,几经波折到达延安,是中共中央机关迁至延安后最早来访的美国大报记者。根据当时的报纸记录,应该是维克多·基恩在警察局里采访了陆璀。但陆璀回忆称,是斯诺采访了她。由于尚未找到更确凿的证据来验证陆璀的回忆是否无误,我们引用了维克多·基恩的报道,省略了其他细节。

我们说《学生呼声》:“从名称到封面设计,都有点效法美共派遣来华的格雷斯·格兰尼奇(GraceGranich)与马克斯·格兰尼奇(MaxGranich)于1936年3月15日创办的英文刊物《中国呼声》(TheVoiceofChina)。”评论者对两个刊物的相似之处表示了关注。

上述说法是根据陆璀的回忆(《晨星集》,人民日报出版社,1995年,第112-114页):

我正是在他们夫妇俩(即格雷斯·格兰尼奇和与马克斯·格兰尼奇)主编《中国呼声》的时候,在上海认识他们的。那是1936年的春天。“一二·九”运动后,我被北京学联派到上海去参加全国学生救国联合会的筹备工作。在筹委会和全国学联成立后,我担任它的宣传部长,并主编它的刊物《学生呼声》。这个不定期的刊物是“非法”的,是秘密出版、秘密发行的。说来有趣,《学生呼声》从名称到封面设计,都有点效法《中国呼声》。……他们对中国学生的抗日救亡运动十分关心,经常邀请我到他们家去聊天,向我询问学运情况,并在《中国呼声》上发表我们提供的学运资料,如全国学联筹委会的宣言,《学生呼声》出版的消息,全国学联和全国各界救国联合会成立的消息和它们发表的宣言,世界学生声援中国学生的消息和文件以及各地学运动态等,几乎每期都有,而且用很大篇幅,配上照片、插图等。这对于中国学生的救亡运动当然是很大的支持。……我家里给的生活费早已用完,……格兰尼奇夫妇得知后,便要我给《中国呼声》写稿,给我以优厚的报酬。记得我写了一篇二三千字的短文,他们就给了我二三十元(法币)的稿酬,这在当时是很高了。这对于我的工作和生活也是一种支持。

《中国呼声》作为国际共运跨国合作的产物,在中国的传播情况及其和中共或中共外围其它组织机关报之间的交叉关系,确实值得深入关注。

在《从陕北看世界——哈佛燕京图书馆斯诺特藏之二》一文中,我们对红色中华社的油印出版物《时论》进行了考证。《时论》可能是孤本,并未检索到其他论著对此加以引用。在考证的过程中,我们推论,有些外文电讯稿可能是廖承志翻译的,但当时他尚被张国焘囚禁,中央派往四方面军的电台人员也不准往中央发报,因此不太可能直接把翻译好的电讯发往陕北。我们考虑,他们是否把翻译好的电讯写在纸上,由人带往陕北?是否因此刊登的时间与电讯发出的时间有一段差距?当时是博古主持宣传工作,我们还推测,《时论》很可能是博古开展新时期宣传工作的一个尝试。然而这些假设尚缺乏更过硬的证据,因此未写入短文中。

《时论》采用了国民党上海市执委会编的《上海党声》1936年第2卷第11期(7月20日),第221-222页,内容是其翻译的《法国人民阵线政纲》。在长征过程中,红军几乎完全与外界隔绝,甚至与共产国际也失去过电讯联络。到达陕北后,自然分外渴望获取外界信息。当时张学良已经暗中与中共沟通,并放松了对边区的封锁,中共因此得以获取较多的外界信息,才有机会获取国民党的刊物《上海党声》,对于其中关于法国人民阵线的客观新闻报道,自然不忌讳予以采用。

《新鉴定出来的一本红军大学教材——斯诺特藏之三》一文分析了孤本的红军大学教材,也未检索到其他论著提及红军大学第一期的教材。这本教材的标题为《国际现势讲授提纲》,下面括号里写着:“供二科一队用”,这是我们判断这本小册子是红军大学教材的确凿证据。教材所用的主要内容是张弼所著《世界知识读本》。张弼是张明养(1906-1991)的笔名,他于1925年参加共青团,1926年入党,后失去联系,但仍积极参加进步文化活动和民主运动,并一直坚持学术研究。红军大学教材使用国统区进步人士的著作,反映了当时红区尚缺乏自己的理论专家,也反映了红区党与白区进步人士之间的联系和互相激励。

当时曾用过这本教材的二科一队中有曾思玉,他1955年授中将军衔,1959年任沈阳军区副司令,1967年武汉七二零事件后出任武汉军区司令员。1971年“九一三事件”后,曾思玉因受到牵连而成为当年中国大陆众所周知的人物。2013年,他出版了《我的前一百年》回忆录,我们当然不指望一位百岁老人对红军大学学习期间的回忆能提供比他自己以前的回忆更多的细节。

《“真正的”红军——斯诺特藏之四》一文中披露的资料,目前也未检索到其他论著提及,因此应视为孤本。斯诺特藏中的回汉对照口号传单和蒙汉对照抗日救蒙会致各盟各旗的信件反映了当时中共民族政策的具体执行情况。

我们在《建党以来重要文献选编(1921-1949)》(北京:中央文献出版社,2011年)第13册,第272-275页找到1936年8月30日《彭德怀关于西征中开展抗日统战工作的指示信》,其中讲到:“短小精干,专对白军,偏于以客观事实来激起士兵抗日情绪的报纸,是非常重要的,是目前马上应做的工作。”但是在我们披露1936年9月4日的油印《抗日战线》之前,恐怕无人知道到底是否出版过这样的报纸。从另一个角度看,如果我们不把彭德怀8月30日的这个指示信与这期《抗日战线》联系起来看,同样很难理解红军为何会办这样一份油印报纸。我们将两者联系起来看,就比较清楚地看到了当时彭德怀领导下的宣传工作的转变:不仅加强对内的宣传,而且开始加强对白军的宣传。这一变化不仅在为中共与东北军的合作营造了舆论氛围,也可以视之为西安事变后国共合作的先声。

彭德怀在8月30日的指示信中还提出:

由我们发布向马鸿逵、马鸿宾宁夏当局提议书。提议在日本帝国主义处处凶恶的进攻、宁夏危在旦夕的时机中,我们应停止一切战争,共同去抗日,为保卫宁夏、保卫西北而奋斗。这一提议,应在宁夏军队中、群众中公布。

同样,在我们披露油印的《中国人民抗日红军野战军司令员彭德怀致马鸿逵、马鸿宾暨回族将领书》之前,没有检索到任何论著说明彭德怀到底是否向马鸿逵、马鸿宾宁夏当局发出过提议书,而我们如果不把8月30日彭德怀的指示信与这封彭德怀致二马的公开信联系起来,也很难理解后者的内容与意义。彭德怀在致二马的公开信中说:“继东北四省、华北五省的广大领土与富源之后,现在伪军李守信部又占据绥东各县,于阿拉善旗修筑飞机场,宁夏日本特务机关测绘军事地图,日人积极侵略我西北各省。”这寥寥数言的背后,是当年中共争取二马,进而控制阿拉善飞机场,打通国际路线,从苏联接收军援的大战略。斯诺虽然得到了这份公开信,但对背后的中共大战略却一无所知,因此他才会批评“别人老是指责他们从俄国那里得到武器”。只是中共最后并未能从苏联那里得到武器,因此中共夺取阿拉善、打通国际路线的战略,对斯诺来说,始终是一个秘密。

我们在油印的《中国人民抗日红军全体指挥员、战斗员、政治委员致十五路军及卅五师将士书》中,看到“过去孙殿英的部下吕存义师已率骑兵三千余与红军联盟,共同抗日了!”同时又检索到1936年8月27日,毛泽东等致电彭德怀等,要求西征军目前抓紧对马鸿逵、马鸿宾的争取工作,“原孙殿英骑兵师师长吕存义率三千人,已经与我红二、红四方面军联合,希望将此事在两马部队中广泛宣传,以影响两马部队中孙殿英旧部。”(《杨尚昆年谱1907-1998》,上卷,北京:中共党史出版社,2007年,241页)这两条资料可以证明1936年9月4日油印出版的报纸《抗日战线》第二版上的《吕师长守义联红抗日—民族英雄,抗日前驱》说的“吕守义”是“吕存义”之讹。这一人物似曾相识,其实就是《西行漫记》英文版上的LiTsung-yi,斯诺可能是根据方言发音记下来这个名字的。1938年上海复社版胡仲持、冯宾符等的中译本音译为“李宗义”,以后的译本也以讹传讹。因为历来译者都不可能看到油印的《中国人民抗日红军全体指挥员、战斗员、政治委员致十五路军及卅五师将士书》,也没有注意到1936年8月27日毛泽东等要求西征军抓紧二马争取工作而致彭德怀等的电报。

《一表读懂中央红军的长征——斯诺特藏之五》中,我们介绍的1936年1月3日《战士》报第3版《中央红军长征战斗胜利一览表》,有关专家认为较为珍贵,并介绍了堪萨斯城密苏里大学(UMKansasCity,UMKC)的斯诺档案中的两张照片,是斯诺拍摄的《中央红军长征胜利一览表》的壁报(图5、6)。

图5:UMKC斯诺档案藏:斯诺拍摄的《中央红军长征胜利一览表》的壁报。图片由窦安德(DonadonAndrea)拍摄提供,澎湃新闻经版权所有人西恩·斯诺(SianSnow)授权刊发。

图6:UMKC斯诺档案藏:斯诺拍摄的《中央红军长征胜利一览表》的壁报。图片由窦安德(DonadonAndrea)拍摄提供,澎湃新闻经版权所有人西恩·斯诺(SianSnow)授权刊发。

与哈佛的《一览表》不同,这里展示的《一览表》已成为经过美术处理的宣传品。我们或许可以利用作为宣传品的《一览表》校勘燕京所藏《战士》报的《一览表》。因为燕京所藏之《一览表》有多处磨损,特别是一些地名,辨认相当困难。校勘清楚更有助于我们确定当年中央红军长征的一些重要战斗地点。

我们在文中根据时间推算,燕京藏1942年出版的朱德签名本《红军长征记》不可能是斯诺写作《西行漫记》的资料来源。但这本朱德签名本如何为燕京所收藏,尚有待进一步考证。

《红军的成长——斯诺特藏之六》文中,我们主要介绍了两份文件。一件是1936年7月20日制作的《历次战役俘获表》,记载了中央苏区从1931年1月1日到1933年第四次反“围剿”战争期间的23次战斗中俘虏人数(官、兵)、缴获武器(步枪、机枪、迫击炮、大炮、电台、飞机),以及附注(俘虏的重要军官等)。另一份文件是《红军消灭白军一览表》,记载了1931年1月至1933年3月红军与之作战的白军师别、俘虏情况、缴获情形、作战时间、作战地点、胜利的红军、备考。这两份文件都是手抄本,应该是红一军团政治部抄写后送给斯诺的,《历次战役俘获表》未检索到其他论著提及。我们在考证过程中检索到,中共赣州市委党史办保存了内容基本相同的1933年3月手抄的《红军消灭白军一览表》,不过在其刊布的排印本中,略去了“缴获情形”和“备考”,有些白军师长的姓名大概也因无法辨认而以xxx表示,应该可以与燕京藏品互校。

我们对燕京斯诺特藏的介绍还有待于进一步修订,欢迎广大读者随时指正。有关专家表示待《特藏》系列文章基本完成后,考虑写一篇总体性的评论文章,相当于为即将成册的史料集写一篇书评。我们将尽力尽快完成《特藏》系列文章,并在原件修复与扫描以后,将斯诺特藏全部图版影印,每份文献图版附上我们的说明、摘要或录文,由广西师范大学出版社出版。我们期盼早日收到更多评论。