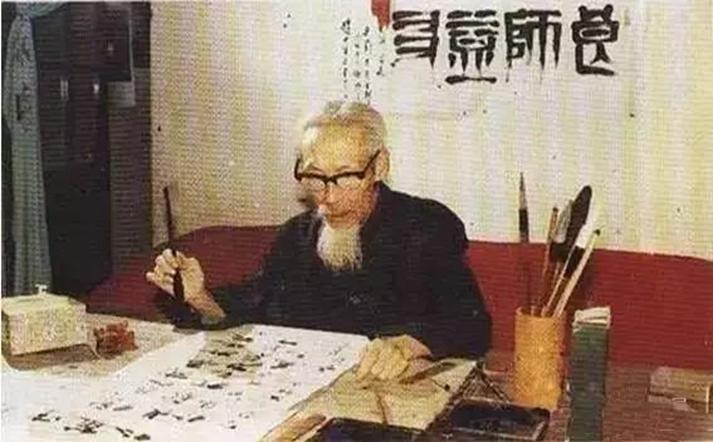

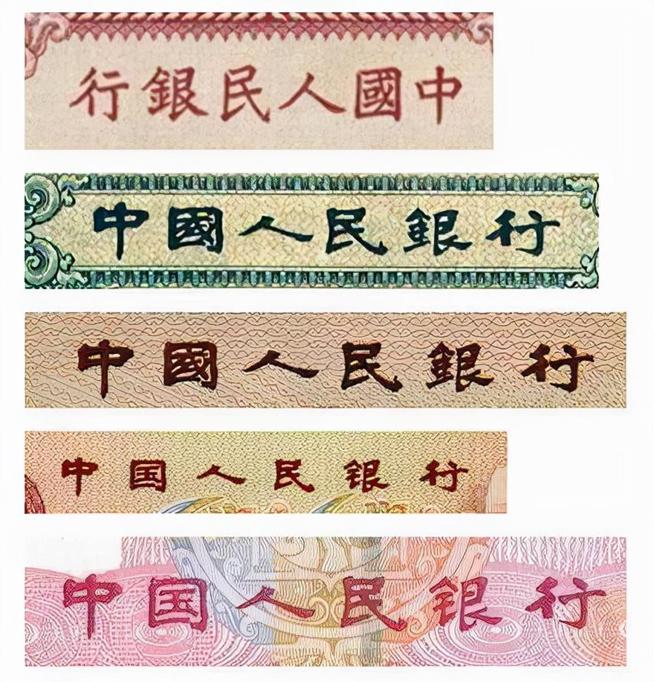

1983年的春天,一个寻常的3月22日,中国人民银行的大厅里却因一封突如其来的信件而泛起了层层涟漪。这封信,如同一位穿越时空的信使,直接将行长吕培俭的注意力引向了数十年前的一段往事,更揭开了一段关于文字与荣誉的传奇。 本文陈述所有内容皆有可靠信息,来源赘述在文章结尾,但为提升文章可读性,细节可能存在润色,请理智阅读,仅供参考。 信件的封面没有过多的装饰,却透露出一种不容忽视的庄重。吕培俭接过信,目光在信封上停留了片刻,随即缓缓拆开。随着信纸的展开,一张《山西日报》映入眼帘,而报纸上的短文,如同一颗石子投入平静的湖面,激起了他心中的波澜。文章提及的,是关于第二套人民币上“中国人民银行”六字书法的归属之争,一个长久以来被各界猜测与讨论的话题。 信中,一位名为马文蔚的老人,以不容置疑的口吻,提出了自己的观点——那六个遒劲有力的字,并非众人所熟知的冀朝鼎所书,而是出自他之手。字里行间透露出的自信与坚持,让吕培俭感受到了前所未有的震撼。他深知,这不仅仅是一个书法归属的问题,更是对历史真相的尊重与还原。 面对这突如其来的挑战,吕培俭没有丝毫犹豫,他深知自己肩上的责任重大。他深知,作为一国之央行的行长,不仅要管理国家的金融命脉,更要守护好每一份历史的记忆。于是,他果断下令:“速查绝密一号档案!”这一决定,不仅是对历史的尊重,更是对马文蔚老人所持观点的慎重对待。 档案室的灯光在深夜中显得格外明亮,工作人员们忙碌的身影在光影交错中显得格外专注。他们仔细翻阅着那些尘封已久的档案,试图从中找出关于“中国人民银行”六个字书法归属的蛛丝马迹。经过一番艰苦的努力,他们终于找到了当年封存起来的原迹手稿。那一刻,所有人的心中都充满了期待与紧张,仿佛即将揭开一个尘封已久的秘密。 为了验证马文蔚老人的说法,吕培俭决定派遣两位笔迹鉴定专家前往山西阳曲,亲自与老人会面并核实情况。这不仅仅是一次简单的鉴定之旅,更是一次对历史真相的探寻与还原。 当专家们抵达阳曲时,马文蔚老人正忙碌于乡间的小诊所中,为乡亲们治病把脉。他的身影在简陋的诊所里显得格外高大而温暖。面对专家的询问,老人没有丝毫的犹豫与退缩,他捋了捋胡子,自信满满地说道:“那几个字,确实是我写的。” 在随后的问话中,马文蔚老人详细回忆了那段尘封的历史。他讲述了自己如何在南汉宸行长的赏识下,有幸参与到这一重大任务中来;他描述了自己在书写那几个字时的情景与心情;他更分享了当自己看到第二套人民币上印着自己书写的“中国人民银行”时的激动与自豪。每一个细节都那么生动而真实,仿佛将人们带回了那个充满激情与梦想的时代。 为了证明自己的说法,马文蔚老人拿出了早已准备好的秃头毛笔和宣纸。在众人的注视下,他提笔蘸墨,一气呵成地写下了那六个大字。那一刻,时间仿佛凝固了。专家们仔细比对着原迹与老人的新作,发现两者几乎一模一样——无论是笔画的力度、结构的布局还是整体的风格都如出一辙。 随着真相的大白于天下,关于“中国人民银行”六个字书法归属的争议终于尘埃落定。马文蔚老人的名字也因此被更多人所熟知和敬仰。他的书法作品不仅被沿用了多代人民币的印制之中,更成为了中国金融史上一段不可磨灭的佳话。 然而,对于吕培俭行长和所有参与此次调查的人来说,这不仅仅是一个关于书法归属的问题的解决过程,更是一次对历史的深刻反思与尊重。他们深知,每一个历史细节的背后都承载着无数的故事与情感;而每一次对历史的探寻与还原都是对后人的负责与交代。因此他们将以更加严谨和认真的态度去对待每一个历史问题去守护好那份属于我们的共同记忆。 参考资料:历史龙元阁 (免责声明]文章描述过程、图片都来源于网络,此文章旨在倡导社会正能量,无低俗等不良引导。如涉及版权或者人物侵权问题,请及时联系我们,我们将第一时间删除内容!如有事件存疑部分,联系后即刻删除或作出更改。对此您有什么想说的呢?