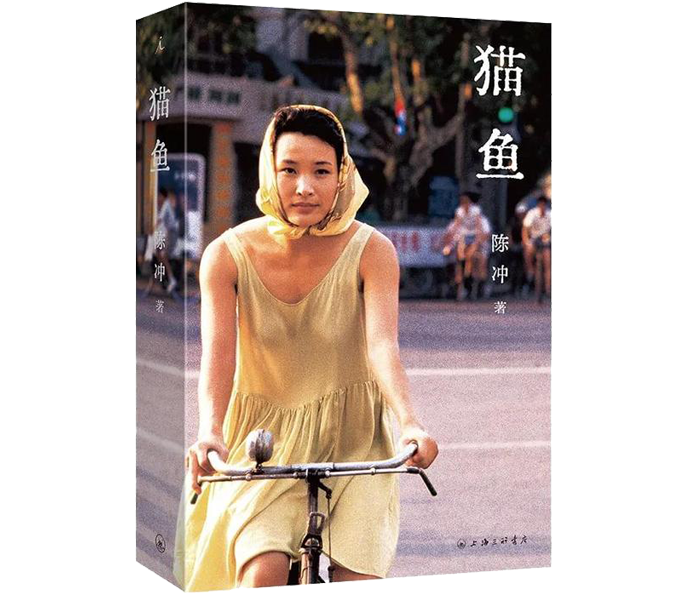

演员陈冲的自传体散文集《猫鱼》,书名取自她童年菜市场出售的一种小鱼。在她的记忆里,上海的某个冬天,一条死而复生的猫鱼,成为她和哥哥童年唯一的奇迹。对陈冲来说,人的生命就像猫鱼,卑微、弱小,却坚韧地活着,“猫鱼对我的意义,也许弥漫在整本书中”。在书中,陈冲写家族故事,是独特的上海叙事、中国知识分子的心灵史;从《小花》到《末代皇帝》《太阳照常升起》的银幕前后,是电影艺术家的传记;从上海童年到异国打拼,一段段人生旅程,是女性兼具激情与柔情的私语。作家金宇澄在书的序言中写道:“我相信每一个艺术家都有自己童年的‘猫鱼’。它是我们余生永不枯竭的创作源泉,也是我们在日常生活中体验到的每一个奇迹。它象征着那些已经、或者正在记忆中消失的昔日,将在书中跟哥哥那条神奇的猫鱼那样,死而复生。”关于陈冲的故事,我们在媒体上看到太多别人的视角,这一次,我们用她自己的视角再来看一遍。

陈冲著

理想国|上海三联书店

文|陈冲

我在剧团过了几年自由散漫的生活,整天踢踢腿、练练绕口令、打打乒乓球。突然憋在上外的课堂里学习语法、记单词、背课文、写作业,这令我很不习惯。我每天盼望着星期天,可以回培训班跟同学们疯玩一天。印象里,骑车去剧团的时候街上似乎总是春夏,从剧团骑回学院的时候总是秋冬。

有时候,M会送我一程。偶尔,我们会一起去看一场电影。他还来上外看过我一回,我们把整个校园走遍了,一圈又一圈,直到天色暗下来,才依依不舍地告别。我怀着惆怅的心情,转身回到寝室,将自己投入到乏味的介词里去。

学会准确地运用in、on、at真是我要的东西吗?我到底要什么?人只活一回,既没有上一生可以做出比较,也没有下一生可以使之完善,一切都只能走着瞧。我不清楚自己要什么,只感到剧团的那种快活让我空虚、窒息。我必须离开。在以后的岁月里,也总是这份与生俱来的忧患意识,这份灵魂深处的不安,在舒适的时候,放逐我去陌生的险境;在枯萎的时候,逼迫我生出新枝嫩芽;在迷失的时候,提醒我观照命运的轨迹。

尽管我努力参与到学院单调而高压的生活里去,也结识了几位日后会成为好友的同学,但是我无法快乐起来。更糟糕的是,我总是莫名其妙地违反了学院这样或者那样的纪律,经常被班长或系领导叫去谈话。英语系的党支部副书记是一位非常和蔼的赵老师,他长得矮小,裤子好像永远拖在地上。有一回我穿了母亲从美国寄来的大红衬衣,在校园里显得有些耀眼。不知是同学反映上去的,还是赵老师自己看到的,我很快被叫去谈话。他说这里是学术单位,最好不要有文艺界的生活作风,这样影响不好。搞了半天,我才明白是那件大红衬衣的问题。每次谈话结束说再见的时候,他见我沮丧,总是带着一点歉意的微笑,有些不好意思的样子。

有一天下课,赵老师又来找我去他办公室。我马上在头脑里审视自己那几天的穿着、表现。心想,这次又犯了什么错误。我知道这些谈话都是我政治上、道德品行上的污点,记录在我的档案里,将来毕业分配的时候都会为我减分。走进办公室后,赵老师给我介绍了一位来客,他叫潘文展,从北影厂来上海借调我的。赵老师说具体手续还都没有办,院方也还没有给出意见。潘导演是来跟我聊一聊这项工作,听听我的想法。

原来潘导演是受他的爱人张铮导演委派,到上海来请我演《桐柏英雄》的女主角,也就是后来的电影《小花》里的小花。我们在学校的操场上边走边聊,临离开时他留了《桐柏英雄》的书给我读。

电影《小花》剧照

那天下课后我一口气念完了那本书,向往起摄制组的生活。我好像是在印度电影《大篷车》里看到,吉卜赛人带着锅碗瓢盆和乐器,在大篷车里生活。大篷车到哪里,他们的世界和家就在哪里。我觉得拍电影的人就像吉卜赛人,摄制组就是大篷车。

《小花》剧组的确是一辆快乐的大篷车。当时有一批北影演员培训班的年轻人,扮演戏里的配角和群众,他们整天变着法儿地寻开心,玩游戏,恶作剧,听音乐。组里有人从汕头买回来走私进口的录音机,还有施特劳斯圆舞曲和邓丽君歌的磁带。在我多年受到的革命教育里,个人情感是一个需要克服的缺点,更何况放到歌里去唱。但是邓丽君柔软的声音和私密的吟诵,在一夜间融化了我心里揣了一辈子都不自知的硬块。

记得组里每星期都开一次交际舞会,那是我第一次有机会跟异性的身体自由接触,而且这跟谈婚论嫁没有关系,它只是为了快活。走出舞会的时候我会想,完了,我堕落了。但下一次舞会我又去了。演我母亲的陶白莉在生活中有一种天然的优雅,她从父母那里看到过交际舞,就在宿舍里教我。在上影厂学习“参考片”时,我看过她父亲陶金主演的《一江春水向东流》,就让她教我跳影片里陶金和舒绣文跳过的探戈。她性子上来了,还教给我伦巴和吉特巴的步子。那些大胆的动作,启蒙了我对自己身体的认识。记得组里有位姓隋的演员是宋庆龄的养女,她长得高挑摩登,虽然那时我不懂什么叫性感,那个概念在多年以后才进入我的思想,但是回想起来,小隋浑身散发着一种不羁的欲望。印象中她总是涂了睫毛膏,擦了口红。那些是我之前没有见过的、商店里也没得卖的东西,令我暗地里羡慕。

电影《小花》剧照

戏里演我哥哥的唐国强,那段时间经常找我一起学习英语,有时还带我在黄山的取景地拍照片。不知道从哪天开始,我非常期待他的到来。每当舞会上响起慢四步音乐——尤其是邓丽君的靡靡之音时,我总是雀跃地渴望他来邀请我。他弥漫在我的每个思绪里。

当年我们穿的那种尼龙袜非常厚而不透气,那时的球鞋也特别焐脚。我爱出脚汗,又懒得洗袜子,一穿就是好几天,脚臭到令人作呕的地步。一天,我终于自己也忍受不了了,把袜子脱下来扔在脸盆里,然后把暖壶的开水倒进去泡。谁想到我刚把滚烫的开水倒在臭袜子上,就听到敲门声,打开一看正是唐国强。

他走进屋,脸盆里的开水冒着蒸汽,一股臭味散发开来。我尴尬地站在脸盆和他之间,后悔莫及。那天后,我每天都换袜子洗袜子。

记得我和唐国强的生日只差了八天,一过完我的生日,我就开始满街找蛋糕店,想买一块上海凯司令式的奶油蛋糕给他过生日。当年晋州很少有人知道什么是奶油蛋糕,但是功夫不负有心人,我居然在唐国强生日那天,买到了一块。他吃蛋糕的时候,我说他是个名副其实的“奶油小生”了,这个绰号就此诞生,并跟随他很多年,许多媒体都如此形容过他。

安徽和湖北的外景结束后,我们转到北影厂拍内景,住在北京招待所。唐国强那时已经订婚,未婚妻家是部队的干部。他未婚妻打电话到前台找他的时候,我们经常恶作剧,跟她说,唐国强啊?他好像在刘晓庆房间里吧。

拍完全片后,我们有一次聚会,不知在谁的家里,庆祝唐国强结婚。记得桌上放满了喜糖和酒杯,一屋子人都在嘻嘻哈哈。录音机低声放着邓丽君柔情似蜜的歌声——“怀念你,怀念从前,但愿那海风再起,只因那浪花的手,恰似你的温柔……”我坐在那里强颜欢笑,克制住心里挥之不去的忧伤。不知是因为唐国强结婚了,还是因为我的大篷车,在我没有准备好的情形下,把我放在一个陌生的四岔路口,在一片飞尘里消失了……

那时我太年轻,每一次分离,我都还没有准备好。每拍完一部戏,我都像被恋人抛弃。回到学院的日子味同嚼蜡。我在课堂里坚持着,度日如年。没办法,十八岁的我已是曾经沧海难为水。进学院前我对英语的热爱,已经被跟不上学业的压力和无趣的科班教育磨损为乌有。

(本文摘选自《猫鱼》,内容有删节,标题为编者所加)