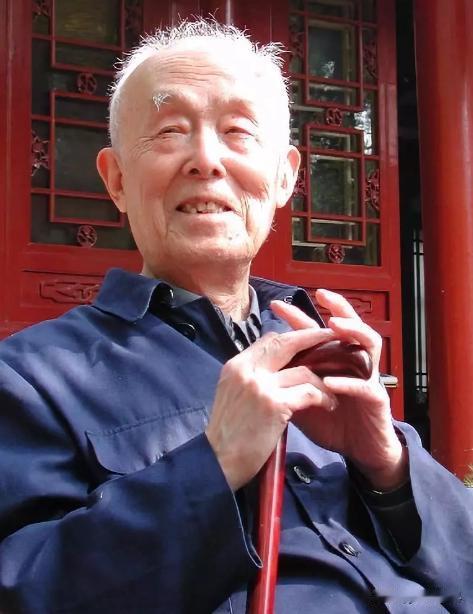

语出惊人!北大终身教授季羡林指出:人到晚年,尤其是父母过世之后,对于兄弟姐妹,有3种忙永远不要去帮,哪怕关系再好也不可以。 “水满则溢,月盈则亏”,这句老话放在人情世故中,也同样适用,当你翻开季羡林先生的人生,细细品读他字里行间流露出的家庭观,更会明白,这世上很多事,都得讲个“度”。 季羡林这个名字几乎无人不知,他学贯中西,是享誉世界的学者;他笔耕不辍,是著作等身的文学大师。抛开这些光环,他是一个从困苦中走出来的普通人,在漫长的人生旅程中,经历过家庭的温暖,也体会过人情冷暖。 季羡林的童年,可以用“苦”字概括,他于1911年出生于,山东聊城的一个贫苦农民家庭。尽管家境贫寒,但长辈们都希望他能读书,将来出人头地,六岁那年,季羡林被送到济南叔叔家,开始了求学之路。 从私塾到新式小学,再到高中,季羡林在知识的海洋里不断汲取养分。 高中时,他成绩优异,校长甚至亲自为他题字作画,以资鼓励,高考时,他毫不犹豫地报考了北京大学和清华大学。 1930年,季羡林同时收到了两所大学的录取通知书,最终他选择了清华大学,因为他心中一直怀揣着个留学梦,而当时的清华大学能为他提供更多机会。 在清华园,季羡林如鱼得水,与好友结伴同行,他们一起读书、辩论,度过了人生中最无忧无虑的时光。 大学毕业后,季羡林收到高中母校的聘请,回到济南成为一名老师,一年后,他决定远赴德国留学。面对这个决定,全家人都出乎意料地表示支持,甚至不惜变卖家产,为他筹集路费。 在德国留学期间,季羡林潜心学术,取得了令人瞩目的成就,直到二战结束后,他才有机会返回祖国,为新中国的建设贡献力量。 回国后,季羡林受邀到北京大学任教,并参与创建了东方语言文学系,成为首任系主任,此后他一直潜心学术研究,直至晚年。 季羡林的一生,与家庭、亲情密不可分,他曾在作品中表达过对“近亲”之间距离的思考。他认为即使是至亲之人,也需要保持适当的距离,给予彼此独立的空间,才能维系长久的关系。 他也曾谈到赡养父母的责任,他认为孝顺父母是每个子女应尽的义务,无人可以替代。子女应该亲力亲为,用实际行动去关爱父母,而不是把责任推卸给别人。 对于兄弟姐妹之间的关系,季羡林也有着独到的见解。他认为亲情固然重要,但在利益面前,更要保持清醒的头脑,明确界限,避免因为金钱纠纷而伤害彼此的感情。 在季羡林看来,兄弟姐妹之间,最忌讳的就是插手彼此的家事。每个人都有自己的生活方式和处事原则,过度干涉只会适得其反,甚至激化矛盾。 季羡林的家庭观,在今天看来依然有参考价值。他用自己的人生经历告诉我们,亲情是需要经营的,而经营的智慧,就藏在“距离”和“界限”中。 晚年的季羡林,经历了父母的离世,也目睹了世事变迁,对家庭的意义有了更深的理解。他认为家庭是心灵的港湾,是人生的避风港,无论何时何地,家永远是我们可以依靠的地方。 回望季羡林的一生,我们会发现,他的成功离不开个人的努力,也离不开家庭的支持。而他所倡导的家庭观,也为我们指明了方向,那就是在亲情和自我之间找到平衡,用智慧去经营家庭,用心去感受亲情,最终收获幸福的人生。 信息来源:《人到晚年,父母过世之后,永远不要去帮兄弟姐妹这3种忙,哪怕关系再好也不可以,这不是薄情,而是有远见》东南卫视