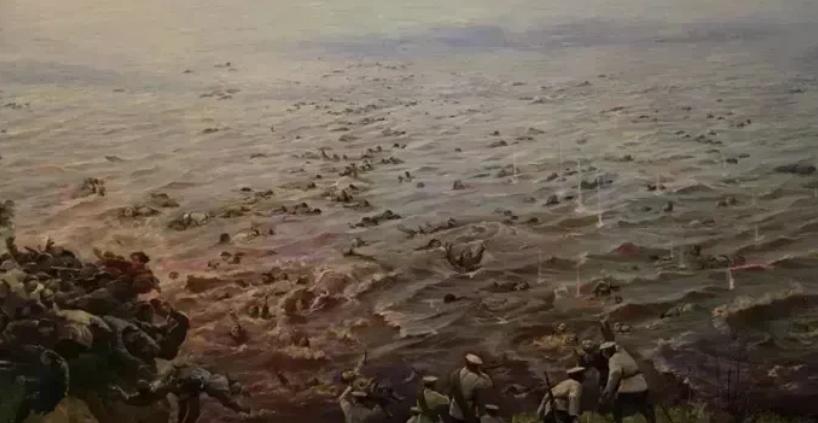

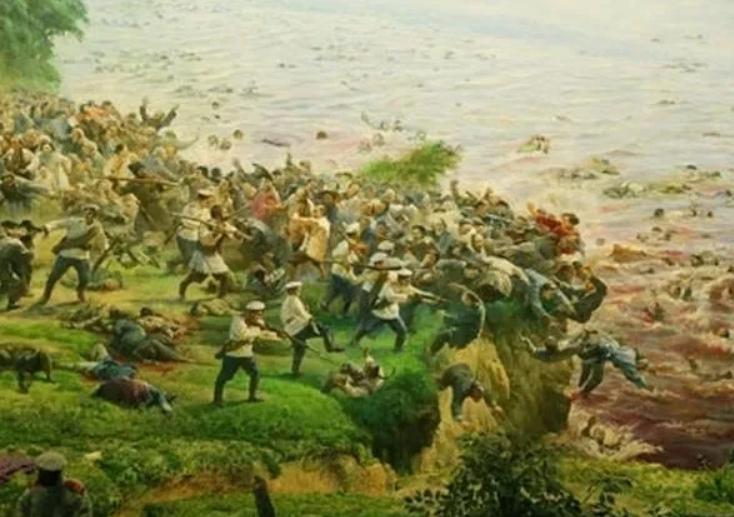

尘埃半掩的1900年盛夏,一场震惊中外的浩劫在海兰泡悄然上演,那是一段关于背叛、绝望与不屈的沉重记忆,史称“海兰泡之殇”。海兰泡,这个曾隶属于清朝版图内宁静祥和的黑龙江畔小村,自《瑷珲条约》签订后,便无奈地披上了俄国的外衣,更名为布拉戈维申斯克,但其灵魂深处,依旧流淌着中华儿女的血脉。在这片土地上,约有一万五千余名华人以商为业,他们是最早一批漂洋过海、远赴异乡的华侨先驱,用勤劳与智慧在这片陌生的土地上书写着属于自己的故事。 本文陈述所有内容皆有可靠信息,来源赘述在文章结尾,但为提升文章可读性,细节可能存在润色,请理智阅读,仅供参考。 然而,和平的日子并未持续太久,随着清朝末年内忧外患的加剧,一场由民间自发组织的“义和团”运动如野火燎原般席卷全国,他们以“扶清灭洋”为口号,试图唤醒沉睡的民族之魂,抵御外来侵略。这一举动,无疑触动了列强敏感的神经,尤其是俄国,其驻华公使紧急上书沙皇,请求派遣军队介入,以保护其在华利益及侨民安全,同时遏制其他国家的干涉企图。沙皇对此请求迅速响应,一场针对清朝的军事压迫悄然酝酿。 1900年5月,俄国军舰如幽灵般出现在大沽口,以“保护”之名行侵略之实。面对列强的嚣张气焰,时任大沽口防务长官罗荣光,以一腔热血和坚定的信念,毅然决然地发起了反击。尽管双方实力悬殊,但清军仍坚守阵地长达六小时之久,其英勇无畏令列强也不得不刮目相看。然而,最终因寡不敌众,大沽口防线失守,但罗荣光的名字却永远镌刻在了抵抗外侮的史册上。 大沽口的失利,如同一枚石子投入平静的湖面,激起了层层涟漪。远在阿穆尔省的俄国长官,借此机会大肆煽动民族情绪,发布动员令,号召全省居民为即将到来的“正义之战”贡献力量。然而,这份动员令在海兰泡却演变成了对华人的新一轮迫害。谣言与恐惧像瘟疫般蔓延,华人们人心惶惶,纷纷寻求避难之所,但阿穆尔省长官那看似安抚实则虚伪的言辞,却像一张无形的网,将许多无辜的华人困在了死亡的边缘。 7月14日,黑龙江上的一场小规模冲突,成为了压垮骆驼的最后一根稻草。清朝将领出于安全考虑,下令封锁江面,这一举措在海兰泡被歪曲为“清国主动挑衅”。恐慌之中,华人们试图通过官方渠道了解真相,却只得到了空洞的承诺与安慰。次日,当清朝军队因误判形势而对海兰泡进行炮击时,更是加剧了当地华人的恐慌与无助。他们中的许多人,因轻信了俄国当局的谎言,而错过了逃离的最佳时机。 7月16日,灾难的序幕正式拉开。阿穆尔省长官以“维护治安”为由,颁布了一道残酷的命令——逮捕所有华人。一时间,海兰泡的街道上布满了全副武装的俄国士兵,他们闯入华人的家中,不论老少,一律强行带走,关押至警察局或临时设立的集中营中。在这场浩劫中,只有极少数幸运儿凭借机智与勇气逃脱了厄运。 杨查生,一个年轻的华人,至今仍清晰地记得那天的恐怖场景。他试图用金钱换取自由,却遭到了俄国士兵的羞辱与拒绝。他悔恨地说:“如果我能预知这一切,我宁愿选择跳入冰冷的黑龙江,也不愿遭受这样的屈辱与折磨。”然而,像杨查生这样有能力自救的人毕竟是少数,更多的华人则被迫面对无尽的黑暗与绝望。 7月17日,成为了海兰泡历史上最黑暗的一天。俄国警察将数千名华人驱赶至黑龙江边,以虚假的承诺诱骗他们上船撤离。然而,当这些无辜的华人满怀希望地来到江边时,等待他们的却是冰冷的刺刀和无情的屠杀。他们或被推入汹涌的江水中溺亡,或被残忍地杀害在岸边。鲜血染红了江水,尸体遍布河岸,整个海兰泡仿佛变成了一座人间地狱。 在这场持续了五天的屠杀中,超过五千名华人失去了宝贵的生命。只有极少数人凭借顽强的意志和运气,成功游到了对岸,得以幸存。而那些未能逃脱的华人,则永远地沉睡在了黑龙江的怀抱中,成为了历史的牺牲品。 同月22日,阿穆尔省长官以一种冷漠而傲慢的态度宣布:“海兰泡境内的华人已被‘彻底肃清’。”他试图将这场惨绝人寰的屠杀归咎于“义和团”的暴行,以此来掩盖俄国的侵略本质和残暴行径。然而,历史是公正的,它不会忘记任何一段血泪史,更不会让真正的罪人逍遥法外。 时至今日,当我们回望那段历史时,心中不禁涌起无尽的感慨与愤慨。海兰泡之殇,不仅是对那段苦难岁月的深刻铭记,更是对后人的一种警醒与鞭策。它告诉我们:只有国家强大、民族团结,才能避免重蹈覆辙;只有铭记历史、珍惜和平,才能共创美好的未来。让我们携手前行,在铭记与反思中不断成长与壮大! 参考资料:《满洲旅行记(1900—1901年)》 《万字长文详述“海兰泡惨案”始末》 南宫钦 (免责声明]文章描述过程、图片都来源于网络,此文章旨在倡导社会正能量,无低俗等不良引导。如涉及版权或者人物侵权问题,请及时联系我们,我们将第一时间删除内容!如有事件存疑部分,联系后即刻删除或作出更改。对此您有什么想说的呢?