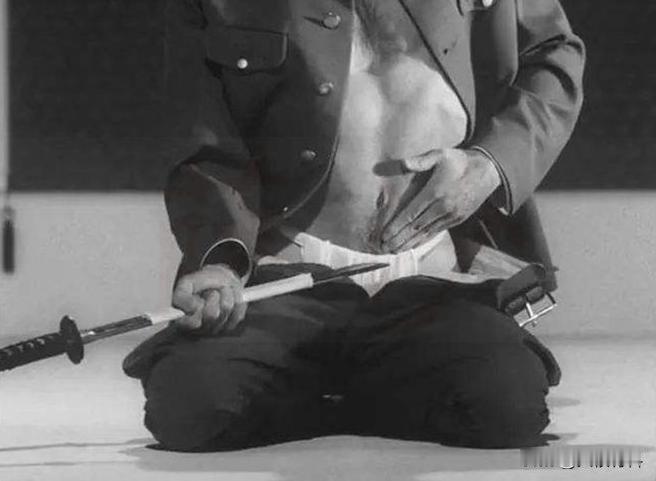

日本人为何那么喜欢切腹,难道他们不怕疼吗? 鲜血喷涌,染红了洁白的裹腹布,也染红了飘落的樱花。这是很多影视作品中常见的切腹场景,仪式感庄严而残酷,充斥着浓郁的悲剧色彩。 这种自杀方式,为何会与“光荣”联系在一起? 切腹又称“屠腹”或“割腹”,简单来说就是用短刀切开腹部,结束自己的生命。 这种自杀方式并非日本独创,早在中国的战国时期就有类似记载。例如刺客聂政,为了报答知己严仲子的恩情,刺杀了韩国宰相侠累,最终为避免牵连和保全名誉,聂政选择了剖腹自杀。 聂政的故事被记录在《史记》中,司马迁称赞他“其义勇”,“其用心”。这种为理想和信念献身的精神,在后世被不断演绎,最终与日本的武士道精神结合,形成了独特的切腹文化。 在日本,最早的切腹记录出现在平安时代,藤原保辅是一位出身贵族的盗匪,为了逃避追捕,选择了切腹自尽。他的行为被视为一种“洗清罪孽”和“刚烈不屈”的表现,为后来的切腹文化埋下了伏笔。 切腹真正成为武士阶层的“特权”,是在战国时代。这是一个充满动荡和杀戮的年代,武士们在战场上拼杀,用生命捍卫自己的荣誉,在他们看来,死亡并不可怕,可怕的是失去尊严和信仰。 切腹就成了一种维护尊严的最终手段。 江户时代,德川幕府建立了严格的等级制度,武士阶层被赋予了极高的社会地位,切腹也随之被制度化。 武士如果犯下了严重的罪行,可以选择切腹自尽,以保全家族的名誉。这种制度化的切腹,发展出了一套繁琐的仪式和规范,介错人、切腹刀、遗书……每一个环节都充满了仪式感,仿佛是要将死亡变成一场精心策划的表演。 明治维新时期,武士阶层被废除,切腹文化也逐渐走向衰落,但切腹作为一种文化符号,依然深深地烙印在日本人的精神世界中。在一些文学和影视作品中,切腹被浪漫化,成为一种悲壮的英雄主义行为。 然而剥去文化的外衣,切腹的本质依然是残酷的。那种剧烈的疼痛,那种对死亡的恐惧,并非任何仪式感可以掩盖。切腹作为一种文化现象,其背后反映的是日本封建社会等级制度的森严和对个体生命的漠视。 随着时代的进步,切腹文化也逐渐走向衰落。明治维新后,西方文化涌入日本,社会结构发生巨变,武士阶层逐渐瓦解,切腹这种残忍的习俗也逐渐被视为野蛮和落后的象征。 1871年“废刀令”的颁布,规定武士被禁止佩刀,连刀都没有了,还算什么武士呢?切腹文化就这样随之走向终结。 今天的日本社会,对切腹的态度非常复杂。一方面,人们承认切腹是日本历史文化的一部分,对其背后所体现的忠诚、勇气和牺牲精神表示敬佩;另一方面,人们也意识到切腹的残酷性和非理性,对其在现代社会的价值和意义提出了质疑。 切腹文化就像一把双刃剑,它既是日本传统文化的象征,也是封建社会残忍和黑暗的缩影。它提醒我们,要珍惜生命,尊重生命,用理性和人性的光辉,照亮历史的前路。 信息来源:《日本人为什么切腹?》界面新闻