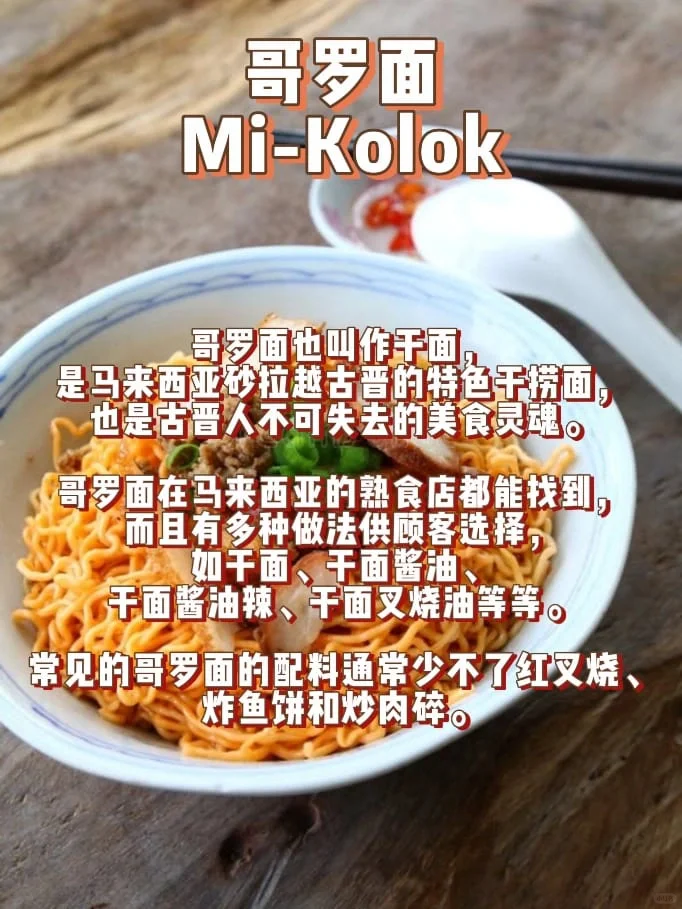

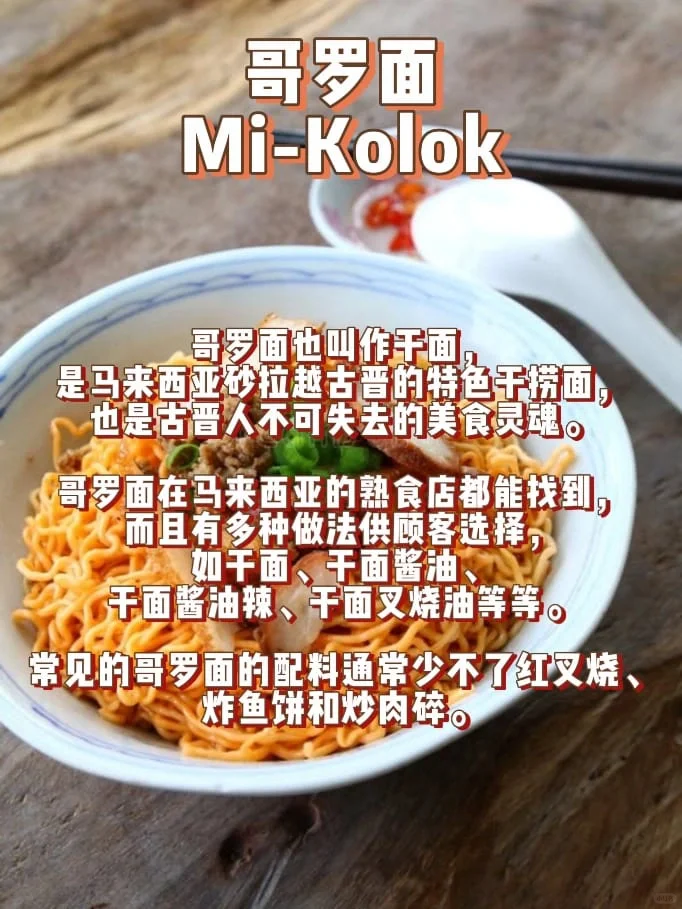

哥罗面也叫作干面,是马来西亚砂拉越古晋的特色干捞面,也是古晋人不可失去的美食灵魂。

哥罗面在马来西亚的熟食店都能找到,而且有多种做法供顾客选择,如干面、干面酱油、干面酱油辣、干面叉烧油等等。

常见的哥罗面的配料通常少不了红叉烧、炸鱼饼和炒肉碎。

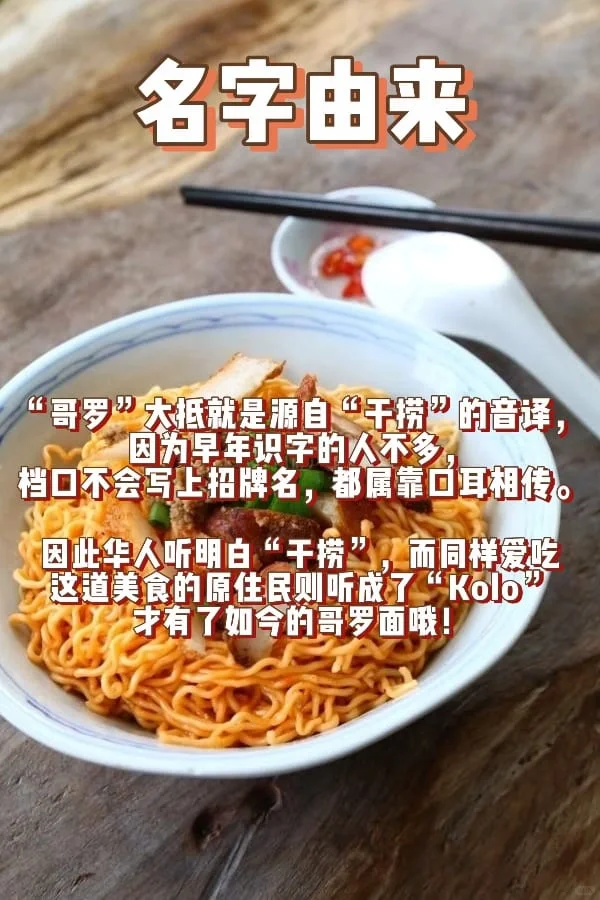

名字由来🗯️

“哥罗”大抵就是源自“干捞”的音译,因为早年识字的人不多,档口不会写上招牌名,都属靠口耳相传,因此华人听明白“干捞”,而同样爱吃这道美食的原住民则听成“Kolo”,因此有了现在的哥罗面。

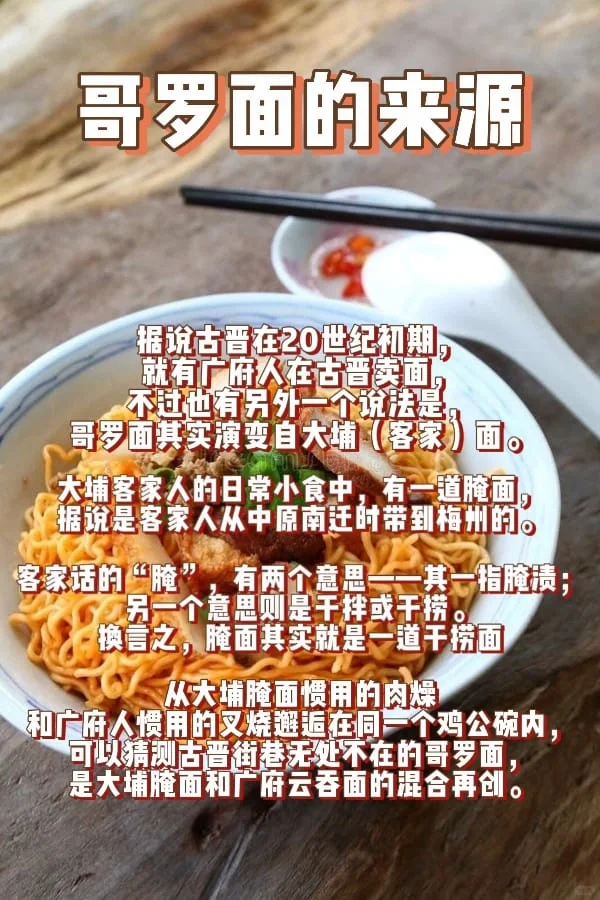

哥罗面的由来🧐

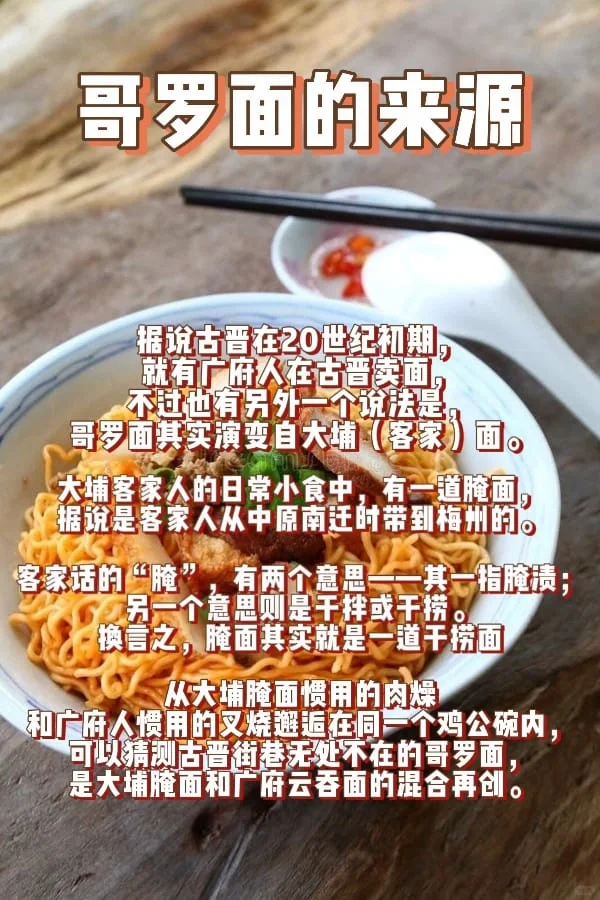

据说古晋在20世纪初期,就有广府人在古晋卖面,不过也有另外一个说法是,哥罗面其实演变自大埔(客家)面。

大埔客家人的日常小食中,有一道腌面,据说是客家人从中原南迁时带到梅州的。客家话的“腌”,有两个意思——其一指腌渍;另一个意思则是干拌或干捞。换言之,腌面其实就是一道干捞面。

从大埔腌面惯用的肉燥和广府人惯用的叉烧邂逅在同一个鸡公碗内,可以猜测古晋街巷无处不在的哥罗面,是大埔腌面和广府云吞面的混合再创。

根据老古晋的回忆,早年古晋的华人较流行吃粿条(或客家人的粄条),想必与闽潮人士向来偏爱米食有关。面逐渐取代粿条流行于街头,推测从1950年代末开始。当时,一般人吃面唤的是“干面”或“水面”,甚少听闻“哥罗面”和“干捞面”。在客家社群中,老一辈有些人也惯用“腌面”。“哥罗”和“干捞”大概要到了1980年代才成为普及化的叫法。