潮新闻客户端叶抒

杨公堤西,有赵堤。赵堤亦名小新堤,不足四百米,此处绿树成荫,游人稀少,极幽静,堤北有盖叫天故居。

盖叫天故居,我拜访过多次,拍了不少照片,还做了美篇,昨天我再次拜访,希望充实内容,核实一些资料,不巧,恰遇修缮,不让进,只能遗憾返回。下面文字若有出入,希望方家指正。

盖叫天故居,旧名燕南寄庐,是一个微型四合院,白墙黛瓦,砖木结构,极具江南特色。院微,门亦小。门楣上“燕南寄庐”四字,出自马一浮之手,苍劲有力。

四合院建于上世纪二十年代末,盖叫天一家在此住了四十年,1968年全家被逐出,成了“七十二家房客”杂居之处,后颓败不堪。

“燕南寄庐”正门。

2002年底,“西湖西进”工程启动,盖叫天故居重修,2003年10月1日对外开放。

“燕南寄庐”有何寓意?

河北古属燕国,有“燕北”之称,杭州乃标准的江南。“燕南寄庐”,取燕北之客寄居江南之意。

盖叫天儿子张二鹏则说:“之所以取‘燕南寄庐’这个名字,是因为‘燕南’是爸爸的号,我们是北方来的,暂时寄住在这里。”

以上二说不矛盾。

盖叫天故居已列为杭州市市级文物保护单位。

燕南寄庐围墙上爬满“墙脑藤”。

墙脑藤乡间多的是,小时我们采来喂兔子。据老人说,墙脑藤煎汤可以治牙疼。

有人告诉我,“墙脑藤”就是薜荔。

“若有人兮山之阿,被薜荔兮带女萝。”这是屈原《九歌·山鬼》里的句子。

屈原作品中花花草草特多,当初不知薜荔为何物,想那一定是非常非常雅的东西,谁知竟是俗得不能再俗的“墙脑藤”。

可见雅与俗并非都有天壤之分,两者也可合二为一。

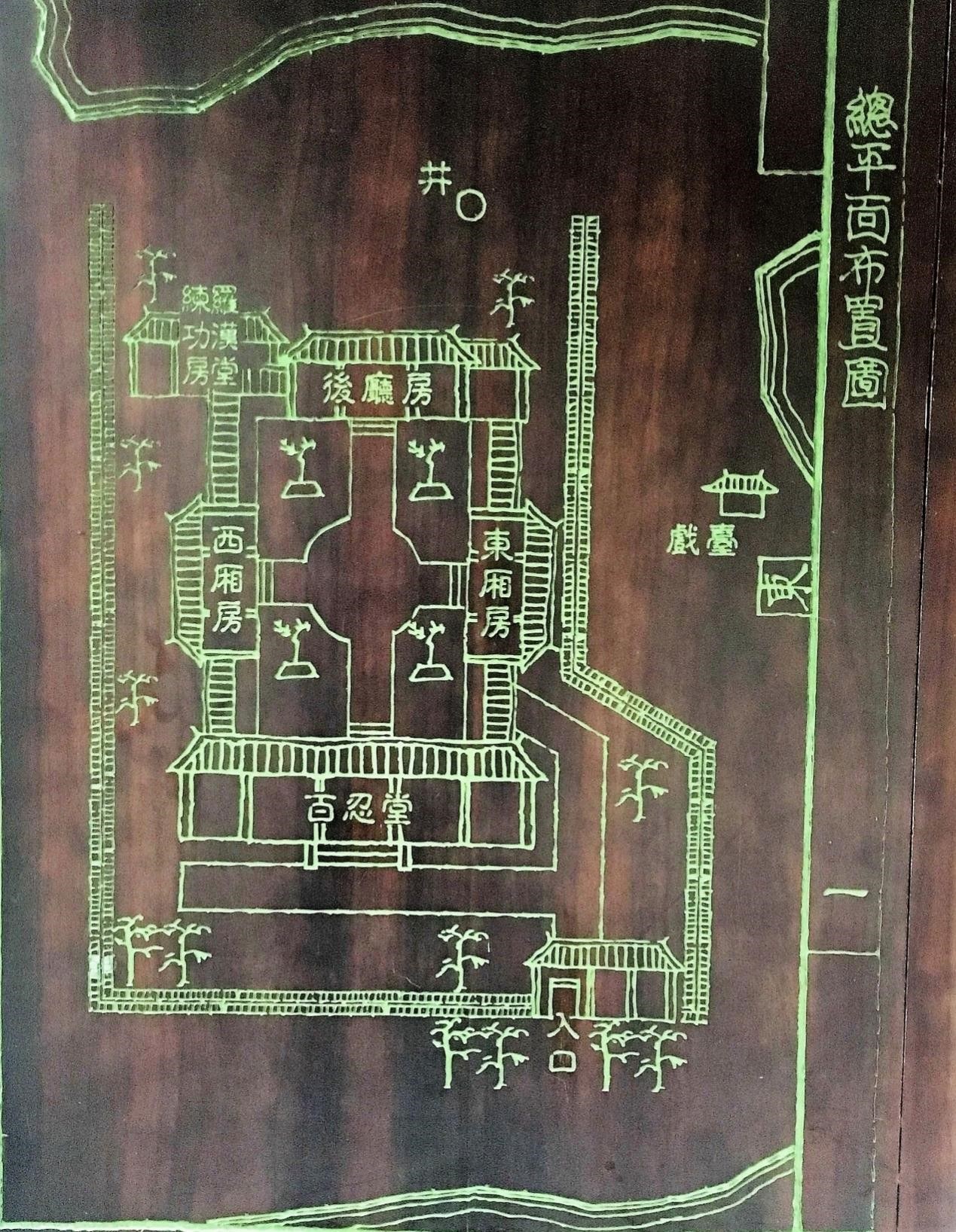

盖叫天故居平面图。

燕南寄庐——盖叫天故居,由门厅、正厅(百忍堂)、后厅(艺人之家)、东西厢房(盖叫天纪念馆)、罗汉堂等建筑组成,内陈盖老生前遗物200余件。

盖叫天,本名张英杰,1888年11月13日出生于河北省高阳县西演村。父亲张开山是一个道地的农民,育有五子,老大张英甫,艺名“赛阵风”,工武旦;老四张英俊,艺名“七金子”,工文武老生;老五张英杰——盖叫天,被人誉为京剧泰斗。

张英杰8岁时与四哥同入天津“隆庆和”学戏,初学京剧《昊天关》,继学《双盗印》《八大锤》等剧目,并随班辗转流动于北京、天津及附近乡村。9岁,在天津以“小金豆子”艺名正式登台。10岁,前往上海投奔大哥“赛阵风”,登台前他希望取一个更响亮的名字。当时“小叫天”谭鑫培名字很亮,“小金豆子”欲以“小小叫天”的名字作为自己的艺名。

有人冷笑:“你也配叫这名字!”

“我为什么不能叫这名字?”“小金豆子”犟劲勃发,“我还要盖过他呢!”

“盖叫天”出世。

初出茅庐的“盖叫天”,压力山大,大哥请名师为其指导,他奋发学艺、苦练绝招。硬是靠自己不服输的劲头,练出一身真本领。

两年后,机会来了,他连演四天戏:头一天《天水关》,演诸葛亮,是老生;第二天《翠屏山》,扮石秀,是武生;第三天《断后龙袍》,饰李后,是老旦;第四天《十八扯》,则以小花旦登台,演妹妹,还踩着高跷。

上海是个大码头、大舞台,观众不排外,只要你有本事,他们就来捧场。看到一个十三四岁的小男孩能文能武,台下掌声不断。盖叫天初露头角,一炮走红,在上海滩站稳了脚跟。

盖叫天的演艺事业主要在上海,为何经常往杭州跑?

因上海的住房太紧张,盖叫天住的房子很小,没有练功的地方,只好半夜起来到马路上练功,极不方便。

一次,盖叫天到杭州演出,满眼皆青山绿水,“嗅着味儿都让人高兴”,随萌生在杭州建个院子的想法。于是省吃俭用,到30多岁时倾其全部积蓄,在金沙港买下一块地,最初盖了一间小茅屋。

盖叫天像燕子叼窝般,攒点钱就盖一间房子,大约花了十年时间,“燕南寄庐”终于成型。

跨入正厅,“百忍堂”三字高高悬挂。

百忍堂。

“忍”是中华民族传统文化之一。

《说文解字》云:“忍,能也。”

忍,是一种能耐。小忍小成,大忍大成。能忍者,方能成事。

孟子曰:“天将降大任于斯人也,必先苦其心志,劳其筋骨,饿其体肤,空乏其身,行拂乱其所为,所以动心忍性,曾益其所不能。”

“万事之中,唯有忍高。”

中国人很善于忍,能忍天下难忍之事,所以有“百忍”之说。

“百忍堂”门庭立柱楹联。

“百忍堂”门庭立柱楹联:“舞台方寸悬明镜;优孟衣冠启后人。”

舞台小社会,社会大舞台。

优人盖叫天舞台生涯,也正是中国社会的缩影,可“启后人”。

“百忍堂”内接待过梅兰芳、周信芳等著名同行艺人,还接待过西哈努克亲王、比利时皇太后等国际友人,1957年周总理等一行来看望盖叫天,并参观了燕南寄庐。

张二鹏回忆:“我记得原来的百忍堂那个条案上,一端摆的是个大花瓶,一端摆的是个立镜。”

你知道摆这两样东西是什么意思吗?

“就是‘平静’呀,”张二鹏说,“这是中国的独特文化。”

如今的条案上,只有“瓶”却不见“镜”。

“学到老”横匾。

进西厢房,“学到老”三字横匾吸引了我的眼球。此三子乃黄宾虹手书。

“学到老”是盖叫天的座右铭。此匾的来历还有故事呢。盖叫天13岁那年,在杭州演出路过九里松,见凉亭上刻着“学到老”的牌坊。

盖叫天对这三字很感兴趣,找当地乡亲询问。原来附近有位老童生,直至胡子花白都没有考中秀才,半生潦倒的老童生只能将希望寄托在孩子们身上,就办了私塾,自己边读书边教孩子,附近乡民孩子获益众多。老童生过世后,乡民们为他立下“学到老”这块牌匾以作纪念。盖叫天听后很受感动,他觉得自己非常需要这种精神。从此,“学到老”就成为他的座右铭,也成了张家后辈的祖训。

盖叫天虽然没有读过多少书,但很善于学习。他不仅学习戏曲知识,为扩大表演手段,还向吴湖帆、黄宾虹、关良、潘天寿等学习绘画。

据张善麟(张翼鹏子、盖叫天长孙)说:“爷爷有个习惯,睡觉前要叫人给他念一会儿书,有《水浒》《三国演义》《西游记》等,一直要念到他睡着。他听了一辈子书,年轻时是奶奶、姑姑给他念,后来就是我们孙辈念。”

盖叫天非常重视舞台造型,他以扎实的基本功和对角色的揣摩,创造出生动、灵活、飘逸、刚健的动作,从而构成舞蹈之美。有时刚劲如铁,有时柔软若绸;快则如飞燕掠波,慢则如春风拂柳;动,如珠走玉盘,静,像奇峰迎面。他很善于观察生活细节:看见杨柳随风摆动,舞台上亮出风摆杨柳的身姿;看到老鹰俯冲捉小鸡的阵势,创作出雄鹰展翅的架式;一次他在古玩市场看到一个醉态可掬的泥人,买回来揣摩研究,后来将这一动作引入《醉打蒋门神》。他常说,生活里面有老师。

作为武生演员,盖叫天没有把自己限制在动作和技巧的研究上,而是极为重视人物的内心研究刻画。他创造了“武戏文唱”的独特风格,突破了武生只顾武打、单纯追求勇猛火炽的框框。他反对繁琐枯燥的表演,提倡艺术提炼。

盖派艺术最突出的特点是“精、气、神”的完美统一。武生往往重技艺、重外表程式,忽视人物内心深处的表达。盖叫天特别注重人物性格的刻画和精神境界的展现。他说“精气神是三者合一不可分离的”,提出“威而不猛,文中有武,武中有文,方才合乎武生品局”。他是真正的武戏文唱,每个人物一步一立都不离人物的性格与剧情。他讲究造型美与动态美,每一个扮相、动作、步法、身段、舞蹈、开打,都拿捏得十分到位。在设计人物造型时,他恪守“立如松、坐如钟、卧如弓、行如风”的准则,运用“正中求草”“圆中求方”等艺术辩证法,使舞台形象具有雕塑美、动态美及节奏美。

他讨厌脸谱化,张善麟回忆:

有一次,跟爷爷去看《秦香莲》,回来后他就给我们分析怎么演好陈世美这个角色,他说:“陈世美是个杀妻灭子、丧尽天良的衣冠禽兽。但是在舞台上,不能让观众一眼看出他是坏人。相反,在外表上,应该将陈世美尽量演得英俊潇洒,斯文中带着假意,透出一种骨子里的坏。”

张善麟还说:爷爷经常给我们做示范。有一次,示范表演《击鼓骂曹》,爷爷的鼓打得非常好,但更令我们惊叹的是,他打鼓时的表情非常丰富,在照顾到鼓点的同时,始终在和观众交流,特别是边打鼓边甩胡子的表演,可谓是精彩别致。

爷爷告诉我们,鼓打得再好,也无法引起观众的共鸣。因为击鼓是手段,骂曹才是目的。祢衡出言不逊,讥讽曹操手下无人,曹操本想让他击鼓助宴来侮辱他,祢衡针锋相对,来了个打鼓骂曹。所以在表演这个人物时,一开始打鼓,马上要抬头用眼神向堂上两厢的文武大臣打招呼,告诉他们,今天我就是要当着你们面,把曹操骂个痛快。

横匾“学到老”下面是一幅武松的画像,画像两侧有联:“燕北真好汉,江南活武松。”此联是陈毅副总理送的,那是盖叫天人生的真实写照。

张善麟说:爷爷素有“江南活武松”的称号,他演的武松可以说是出神入化,他曾经专门讲过他是怎么研究武松这个人物的。比如,怎么演武松的醉步?爷爷总结出武松醉酒“神醉身不醉,身醉神不醉”的表演真谛。如果形体和神韵都醉了,那就是个地地道道的醉汉,无法表现武松的英雄形象。武松的醉在不同的场合有不同的表达方式,比如打虎是“神醉身不醉”,只有矫健的身子做基础,才能将猛虎打死;醉打蒋门神时是“身醉神不醉”,身子东倒西歪,给人醉酒的错觉,其实心中清醒得很。爷爷还研究武松“动中的醉”与“静中的醉”,创造了各种醉步和醉站。醉步的走法是软中硬、腿放松、腰撑劲;醉站的站法是硬中软、腿要硬、腰要软。同样一个“醉”字,根据不同情境,用动静加以区分组合,把武松的醉态演绎得英武而有美感。

盖叫天的经历颇具传奇色彩,其中最为人津津乐道的,是他断腿再接的故事。张善麟说:

爷爷素有“江南活武松”之称。1934年5月,在上海大舞台演出《狮子楼》,陈鹤峰扮演西门庆。当演到西门庆跳楼逃走,武松紧随其后,跃出窗口追杀。爷爷在半空发现,“西门庆”落地后没有及时腾出位置。为了避免跳在他身上造成伤害,爷爷连忙拧腰闪身,硬生生避开了“西门庆”。但因为身处空中无法掌握重心,落地时双腿着力不均导致左腿骨折。为了不破坏武松的英雄形象,爷爷硬是用右脚站立,坚持到大幕拉上才送医治疗。当时已是深夜,值班的是一个庸医,虽然把爷爷的腿接上了,一个多月后拆除石膏才发现,接上的骨头错了位。这对一般生活并无多大影响,但想要重返舞台,再做高难度的动作就不可能了。爷爷听后非常着急,追问医生有没有补救办法,医生随口说道“除非敲断再接”。爷爷二话不说,抬腿就在床沿上把刚刚愈合的伤腿磕断,吓得庸医扭头就跑。爷爷转了院,找了专家又重新接骨。因为短时间内在同一地方两次骨折,这条腿到底能不能恢复,谁都不敢保证。后来和爷爷聊起这件事,他说重新接骨后,这条腿失去了感觉,连动一下脚趾都做不到。爷爷每天躺在床上用“意念”踢腿,每天踢一二百下,几个月后的一天,爷爷突然发现,一个脚趾动了一下,他知道这条腿算是重新活了过来。然后炼了两年,爷爷重出江湖,就在当初摔断腿的上海大舞台再演《狮子楼》,用爷爷的话来说,“在哪儿跌倒,就在哪儿爬起来”。

演出反响如何?

当初爷爷腿摔断后,上海的大报小报都登过消息,猜测他以后再也不能演出了。如今复出不算,而且依然演武松,依然演《狮子楼》,观众不敢相信,同行也不敢相信。戏票瞬间被抢光,演出时连过道上都挤满了观众。康复后的第一场演出,爷爷把憋了两年的劲儿都使了出来,新的武松比旧时的更英武,台下掌声雷动,经久不息。演出结束后,不管是观众还是同行,一致认为爷爷的演的武松比断腿之前演得还要好。如果说断腿前的武松是打打杀杀的勇猛武松,那么复出后的武松就是有血有肉的再世武松。大家不仅赞叹他的高超技艺,更加敬佩爷爷对艺术的执着追求和顽强精神。因此,“盖叫天”三个字也越叫越响,被观众赞誉为“活武松”。

除此之外,盖叫天还有两次骨折。

第一次是16岁时,他在杭州天仙戏院主演《花蝴蝶》,表演中不慎折断了左臂。武戏演员的胳膊、腿是非常重要的,断臂很难演出。但盖叫天避其短而扬其长,努力在腿上下功夫。几年后,在左臂仍未痊愈的情况下,他巧妙处理动作,比如在台上打“飞脚”,应该是左手拍右脚,他改用右手拍右脚。这在武戏中从未见过,难度也更大,观众感到新奇,还以为是创新之举呢。

第三次是在晚年,特殊时期中的一次批斗会上,造反派把患病的盖叫天拖到台上,强行让其跪下。盖叫天认为:跪天跪地跪父母,除此绝不下跪。两个彪形大汉踩着他的腿,双手被拧成“喷气式”,当年接好的伤腿再次被踩断,其肩胛骨也脱了臼。回家后,躺在病榻上的盖叫天,还在琢磨恢复后如何演戏。

“真好汉”“活武松”并非浪得之名。当时艺人地位低下,有钱人若唤你去唱堂会,无论你愿不愿意,你都必须得去。

盖叫天却为自己立规矩,绝不唱堂会,这在老艺人中是极为少见的。

张善麟说:当年末代皇帝溥仪大婚时,曾邀请爷爷去演出,被爷爷婉言拒绝。北洋时期,大总统曹锟请爷爷去演出,爷爷借故推辞。奉系军阀张作霖大寿,出巨款请爷爷去演出,爷爷还是不为所动。后来,上海滩大亨杜月笙办堂会,遍请全国名角参加,轰动一时。梨园行只有两人拒绝演出:北方余叔岩,南方盖叫天。爷爷因为不向权贵低头,得罪了不少达官贵人。

有位老艺人回忆:“旧社会我经常到有钱人家唱堂会,低眉顺眼到别人家中,不管对方是小孩还是老人,只要人家过生日,就得给人磕头,这是规矩,就为得到一个红包。”

1943年,上海汪伪政权统税局局长为庆祝三十生辰,邀请盖叫天唱堂会,来人将白花花的大洋码在桌上,说只要盖叫天点个头,这钱就是盖家的了。这时盖家正缺钱,经常靠典当度日,但这钱他没要。他说:“看我的戏,不必在我面前码这么多大洋,花两元钱到剧场买张票就行了。”

后院。

后院是盖叫天自己与子女日练功的地方。

张二鹏说:“父亲对我们可严了。在生活上,不管我们闯多大的祸,他从来不打我们。可是在练功上,父亲一丝不苟,严加管教。他总是说名师不一定出高徒,严师才能出高徒。那时我们练功从早上6点开始,一直练到中午12点,三伏天的时候整个人都被汗水泡湿了,练到全身发麻,用手掐一下自己都不知道疼。”

张善麟也说:我父亲张翼鹏、二叔张二鹏、三叔张剑鸣(小盖叫天)都是爷爷手把手教出来的,而父辈们也付出了巨大的努力。如今在“燕南寄庐”的走廊上,依然能看见父辈当年练功时留下的手印与脚印,由此可见他们下了多大的功夫啊。

不少艺人登门“燕南寄庐”讨教,在“百忍堂”畅谈后,盖叫天常到后院“现身说法”。据说,1958—1965年间,他在此接待和指导戏曲演员数以万计,单独辅导的演员不下五百人,这里成了京剧艺术的“培训中心”。

盖叫天指导上海演艺界同行。(翻拍)

罗汉堂靠墙处有一排陶瓷三彩人物,一个个形态逼真。据说有一天,盖叫天练完功上街遛弯,看到路边艺人在捏“面人”。他站在边上看得出神,将附近捏面艺人统统请到家中,让他们捏各种形态的武松。不一会就有好几十个姿态各异的面人摆在桌子上。盖叫天发现其中一个面人有点怪,不知捏面师傅是有意还是无意,这个“武松”的拳头高举过头,但拳头是下扣的,怪中透出一股另类的美感。后来在《武松打店》中的下扣拳亮相,就是得此启发。这个下扣拳的造型最后成了盖派武松的典型造型,富有雕塑感,别有一番意趣。

罗汉堂墙壁上的脸谱。

燕南寄居旁有演坛,柱上的对联是:“离合悲欢演往事,愚贤忠佞认当场”,京迷若有戏隐,可登台露一手。

与四合院仅一墙之隔的演坛。

1968年,盖叫天夫妇从农村劳动归来,回到杭州,被赶到松木场附近一间面积不到6平方米的小屋,终日不见阳光。盖叫天就是在那里度过了他人生中的最后三年,直至1971年1月15日去世。

盖叫天去世地。(展厅翻拍)

盖叫天墓山门四角亭。

盖叫天墓坐落于西湖丁家山麓西山路边。

巴金在《随想录》有一段有趣的文字,谈到在盖叫天的生圹见到盖叫天本人的情景。巴金说,那是1961年,他为写稿住在西湖边的招待所里。一天旁晚,与一位朋友出来散步,走近盖叫天墓,此时光线十分柔和,见石凳上坐着盖老,只见他看着坡下的景色。他让我们坐在石凳上,与我们交谈,好像在自家接待客人似的。

盖叫天墓曾遭毁坏,1986年,浙江省人民政府重建。山门有四角亭,柱上有联:“英名盖世三岔口,杰作惊天十字坡”,上下联的第一个字合起来是“英杰”,那是盖叫天的本名;此联,田汉撰,沙孟海书。《十字坡》,又名《武松打店》,取材于《水浒传》“母夜叉孟州道卖人肉,武都头十字坡遇张青”;《三岔口》,一名《焦赞发配》,取材于《杨家将演义》。

(本文图片均由作者自拍)