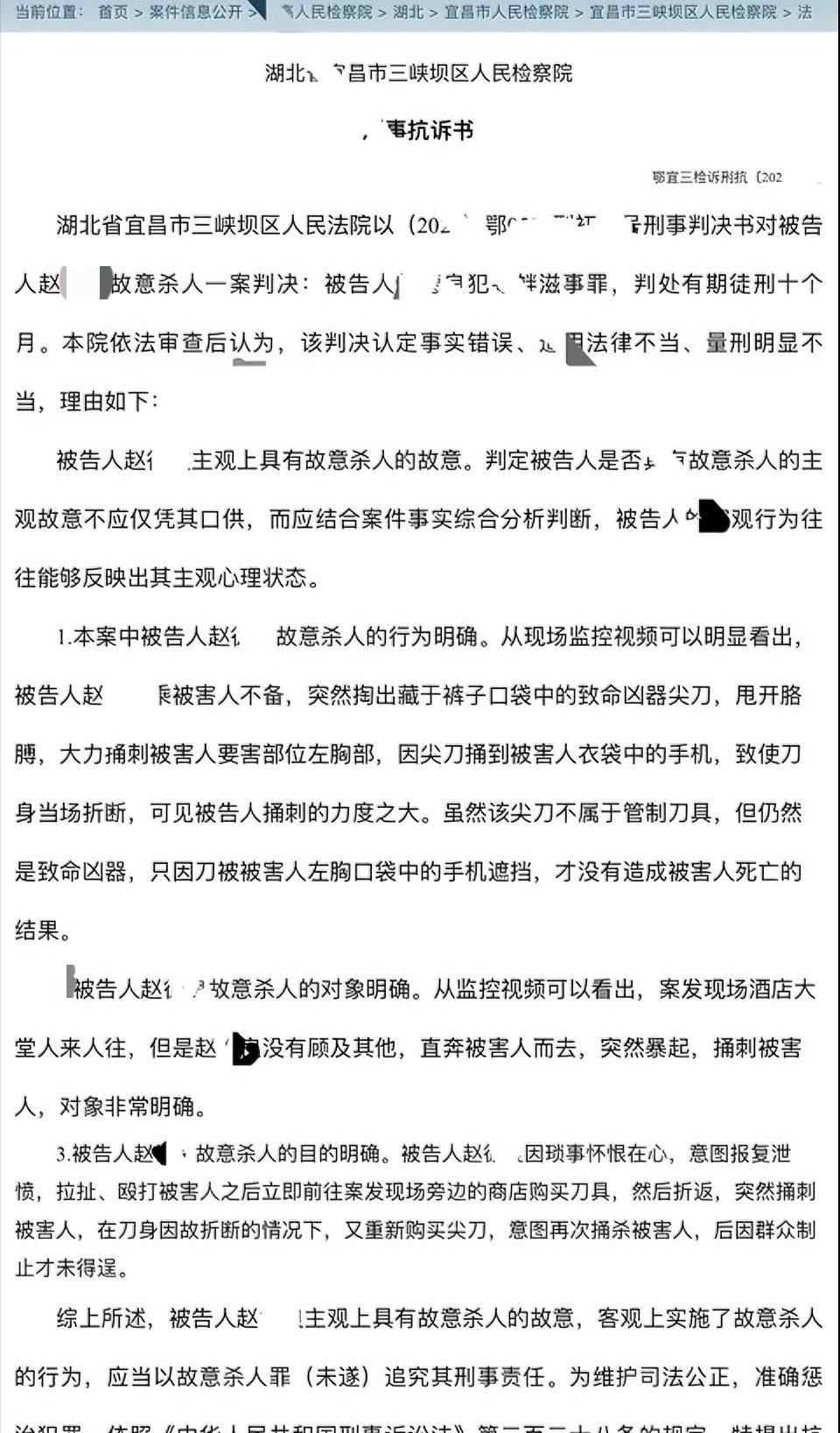

手机救命!宜昌一男子和别人吵了一架,气得不行,去买了一把尖刀,然后回到现场,对着对方的胸口狠狠刺了下去。幸好手机挡住了那一下,刀子直接断了,但对方没停止作案,反而又买了把刀准备继续干坏事,幸好被周围的人及时阻止了。 湖北宜昌,一家普通的酒店大堂,原本应该是人来人往、一片祥和的景象。然而,一起突然发生的持刀伤人事件打破了这里的宁静,也将一个法律争议推到了风口浪尖。 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,咱们接着往下聊~ 事件的主人公赵某,因为一点小事与他人发生口角,怒火冲昏了头脑。他气得不行,跑到附近的商店买了一把刀,然后直接回到酒店大堂,当着大家的面,对着对方的胸口猛刺了一刀。 那一刻,所有人都愣住了,时间好像停了下来。万幸的是,受害人胸口口袋里的一部手机,挡住了致命的刀锋,尖刀应声折断。 惊魂未定的受害人和周围群众还没反应过来,赵某却又一次冲向了附近的商店。很显然,他的目标只有一个:再买一把刀,继续未完的“任务”。 然而,这一次,他没能得逞。有了之前的教训,周围群众提高了警惕,在赵某准备再次行凶时,合力将他制服。 案件很快进入了司法程序。检察院认为,赵某的行为已经构成了故意杀人罪(未遂),即使最终没有造成严重后果,但他的主观恶意和客观行为都指向了想要致人于死地。 然而,法院的判决却让人大跌眼镜。 法院觉得赵某的行为虽然有点过激,但最终只算作寻衅滋事,判了10个月的有期徒刑。 这个判决结果一出来,立马引起了很大的争议。 支持法院判决的人认为,赵某的行为确实冲动,但他并没有造成严重的后果,而且也并非预谋,可能只是一时冲动。 更多的人对这个判决结果感到气愤和困惑。他们认为,赵某两次购买尖刀,并且对准要害部位猛刺的行为,已经足以证明他具有杀人的主观故意,手机挡刀只是意外,并不能成为他逃脱法律制裁的理由。 这起“手机挡刀”案件,也引发了我们对法律更深层次的思考:如何认定一个人的主观故意?如何界定“二次行凶”行为?量刑的标准究竟是什么? 在“手机挡刀”案件中,控辩双方最大的争议点在于,如何认定赵某是否具有杀人的主观故意。 检察院认为,赵某购买尖刀、捅刺要害部位等行为,以及事后再次购买尖刀的行为,都表明他主观上是想置受害人于死地,只是因为意外因素才没有得逞。 而法院则认为,仅凭赵某的这些行为,并不能完全排除其他可能性,比如他可能只是想吓唬一下对方,或者只是想发泄一下怒火,并没有真的想要杀人。 “二次行凶”行为,也成为了本案的另一个争议焦点。 赵某在第一把刀折断后,并没有选择停手,而是立刻去购买了第二把刀,这是否可以被认定为“二次行凶”? 在司法实践中,对于“二次行凶”的认定,通常需要考虑以下几个因素: 行凶的时间间隔:两次行凶行为之间的时间间隔越短,越容易被认定为“二次行凶”。 行凶的动机目的:如果两次行凶行为的动机和目的相同,则更容易被认定为“二次行凶”。 行凶的手段方式:如果两次行凶行为的手段和方式相似,则更容易被认定为“二次行凶”。 在本案中,赵某两次行凶行为之间的时间间隔非常短,而且动机和目的相同,手段和方式也相似,因此可以被认定为“二次行凶”。 这起案件引发争议的一个重要原因,是大家对判刑的轻重有不同看法。 故意杀人罪是刑法中最为严重的罪行之一,即使是未遂,也要处以三年以上有期徒刑。寻衅滋事罪的处罚相对较轻,最高判五年。 在这个案件中,法院最终判赵某十个月有期徒刑,是因为他虽然寻衅滋事,但没有造成严重后果。 然而,很多网友认为,这样的判决结果过于轻判,没有体现出法律的威严和对生命的尊重,不利于震慑犯罪,维护社会秩序。 “手机挡刀”案件,给我们的司法实践带来了很多启示。 首先,要注重证据的收集和核实,尽量全面客观地还原事情的真相。在认定主观故意时,不能仅仅依靠口供,更要结合客观证据进行综合判断。 其次,要准确把握主客观相统一原则,避免主观推断代替客观事实。 最后,要加强对“二次行凶”行为的研究,完善相关法律规定,明确“二次行凶”的构成要件、认定标准和量刑原则。 “手机挡刀”案件,不仅仅是一起普通的刑事案件,它更像是一面镜子,照射出我们社会中存在的戾气和暴力倾向。 我们每个人都要学会控制好自己的情绪,用理智的方法解决问题,一起维护社会的和谐与稳定。 原文刊载于娟姐看法2024-09-05关于“‘命真大!’湖北宜昌,男子与人发生冲突后,立即到附近商店购买一把尖刀回到现场”