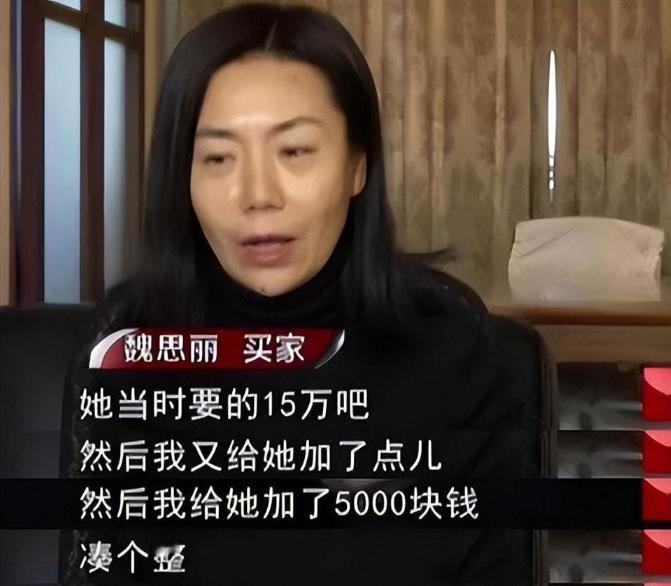

内蒙古赤峰,女子花15.5万,买下一处宅基地,得知房主孤儿寡母不容易,她又多给5000元。不曾想,15年后,房子拆迁分得419万,原房主把她该告上法庭,说买卖合同无效。双方连打两场官司,最后法院这样判了! (本文陈述所有内容皆有可靠信息源,均在文内显示, 细节可能存在润色,仅供参考,请理智阅读!) 2003年的春天,一场意外改变了两个家庭的命运。苏雅雯的丈夫在一次工地事故中不幸去世,留下了巨额的医疗债务。 失去经济支柱的苏雅雯陷入了绝望,每天以泪洗面。与此同时,新婚不久的周婷和丈夫正憧憬着拥有自己的家。命运的齿轮悄然转动,将这两个原本毫不相干的家庭联系在了一起。 通过邻居的介绍,周婷夫妇认识了苏雅雯。初次见面,两家人就一见如故。得知苏家的困境后,周婷夫妇主动提出高价购买苏家的房产。 在当时的农村,这种交易并不罕见。双方很快达成了协议,苏雅雯以远高于市价的价格将自家的宅基地和房屋卖给了周婷夫妇。然而,在签订合同时,双方都忽视了一个关键问题:城乡户口的限制。这个疏忽为日后的纷争埋下了伏笔。 交易完成后,周婷夫妇搬进了新家,开始了新的生活。他们精心装修房屋,将其打造成了温馨的小窝。 苏雅雯则用卖房的钱还清了债务,重新开始了生活。两家人常来常往,关系亲如一家。周婷生子后,苏雅雯更是经常帮忙照看孩子,俨然成了孩子的半个奶奶。 十五年间,两家人相互扶持,共度难关。周婷夫妇事业蒸蒸日上,苏雅雯也渐渐走出了丧夫之痛,重新找到了生活的意义。 然而,平静的生活在2018年被打破了。当地政府宣布了一项大规模的拆迁计划,补偿金额远远超出了所有人的预期。 就在此时,苏雅雯的儿子突发重病,需要一大笔手术费。经济压力之下,苏雅雯想起了当年的房屋交易。她认为,既然当初的交易存在法律瑕疵,那么拆迁补偿款理应由双方共同分享。 然而,周婷断然拒绝了这一提议。她坚持认为,房子是自己合法购买的,补偿款理所应当全部归自己所有。 两家关系急剧恶化,最终对簿公堂。曾经的亲密无间变成了剑拔弩张。法庭上,双方聘请的律师就合同效力展开了激烈的辩论。 周婷方面强调合同的有效性和多年来实际居住的事实,而苏雅雯则指出当初交易违反了农村宅基地管理的相关规定。 法庭调查了周婷购房时是否知情城乡户口限制的问题。专家证人被请来解释宅基地政策的演变历程。案件的复杂性超出了所有人的预期,审理过程一拖再拖。 法官多次尝试调解,但双方都不愿让步。这起看似普通的房产纠纷逐渐引发了社会的广泛关注,成为了探讨农村宅基地制度改革的一个切入点。 经过近两年的审理,法院终于在2020年底作出了最终判决。判决结果是一个折中的方案:周婷获得了大部分的拆迁补偿,但需要给予苏雅雯一定比例的补偿金。 这个结果让双方都不满意。周婷虽然保住了大部分补偿款,但失去了相处多年的好友,也在邻里间落下了不近人情的名声。苏雅雯虽然得到了一部分款项,却背上了"忘恩负义"的骂名。 案件结束后,两家人都选择搬离了原来的社区。曾经亲如一家的邻里关系荡然无存。周婷搬到了城里的高档小区,开始了全新的生活。 苏雅雯则搬到了儿子家,帮忙照顾外孙。虽然物理距离拉近了,但心理距离却越来越远。 这起案件在网上引发了热烈讨论,成为了典型案例被广泛传播。有人同情苏雅雯,认为她是制度的受害者;也有人支持周婷,认为契约精神应该得到尊重。 当地政府也从中吸取教训,着手完善农村宅基地管理制度,以防止类似纠纷再次发生。 时光飞逝,转眼间已是2024年。周婷的孩子上了高中,苏雅雯的外孙也开始牙牙学语。两个曾经亲密无间的家庭,如今却各自过着截然不同的生活。 周婷有时会想起那个帮自己带孩子的邻居阿姨,心中不免有些愧疚。苏雅雯在照顾外孙时,也会想起曾经那个被自己当成半个孙子的小男孩。然而,金钱的纠葛已经在她们之间筑起了一道无形的高墙。 对这件事您有什么看法?我们诚挚邀请您在评论区分享您的观点和见解。 (文中为化名) 本文信源来自官方媒体【江西卫视传奇故事—十五年购房合同竟无效,面临拆迁改造,原房主竟要求分割拆迁款】