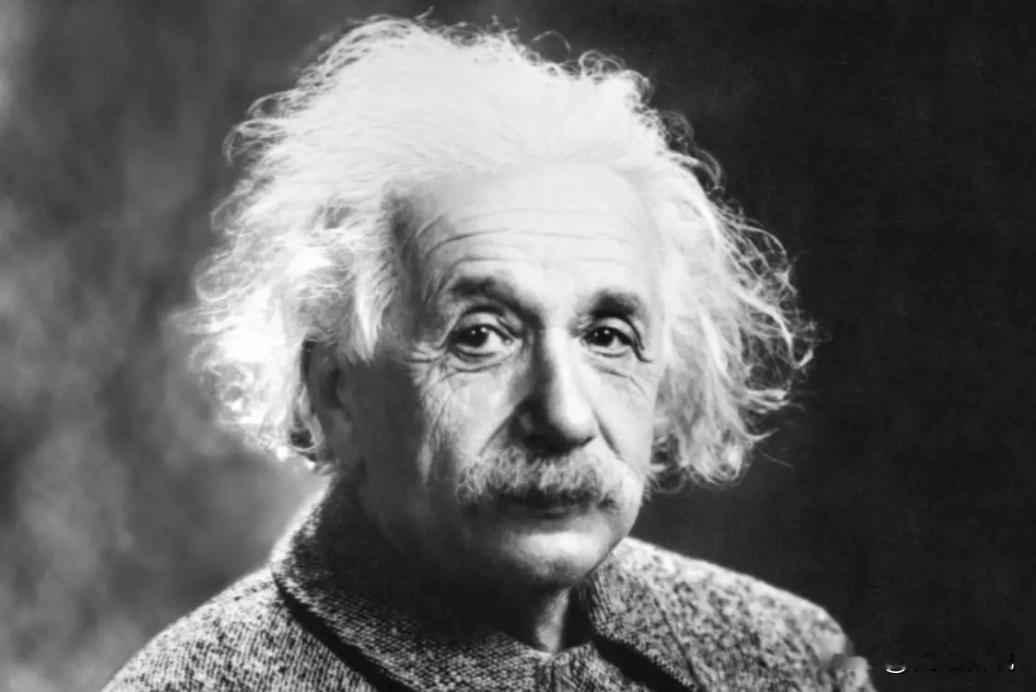

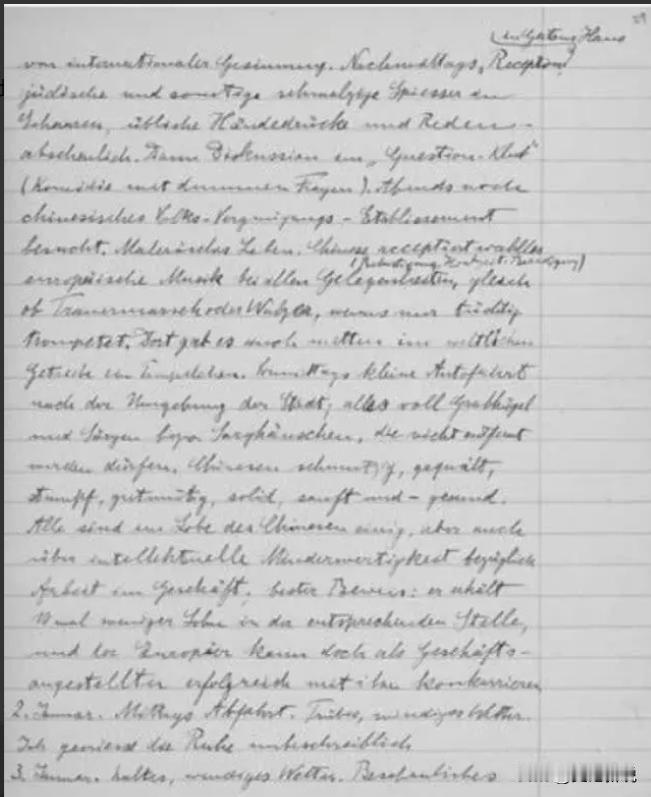

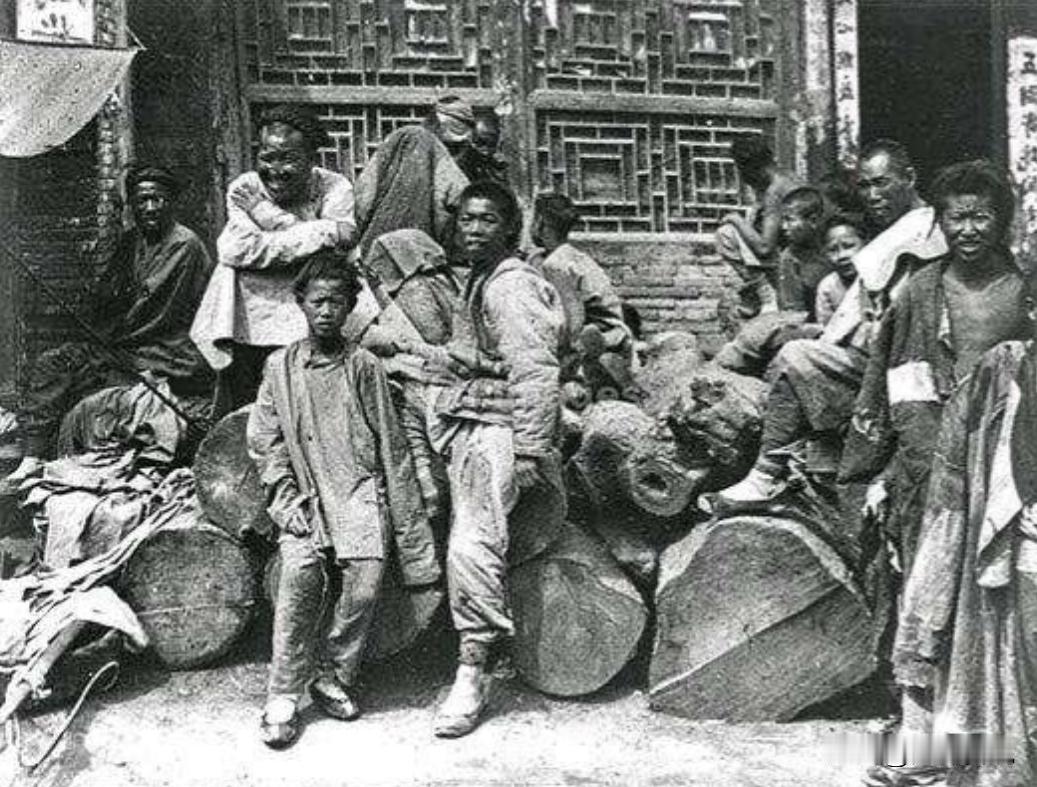

[太阳]著名科学家爱因斯坦曾在日记里写道,中国人“智力低下”“像牲畜一样”,可面对这些恶毒的话语,中国人并没有感到愤怒,这是为什么呢?爱因斯坦为什么对中国人充满恶意呢? 1922年,一位来自西方的科学巨匠踏上了东方古国的土地,这短暂的相遇,却在近一个世纪后引发了激烈的讨论。 他就是阿尔伯特·爱因斯坦,可当他的私密日记《阿尔伯特·爱因斯坦游记》被公之于众时,人们惊讶地发现,这位伟大的科学家对中国和中国人的看法,竟然如此充满偏见和歧视。 1922年,爱因斯坦和妻子来到了上海,虽然辛亥革命后的中国结束了两千多年的封建帝制,但实际上陷入了军阀割据的混乱局面。 在上海滩,租界林立,洋人优越,中国人在自己的土地上沦为二等公民,这样的社会现实,无疑给初来乍到的爱因斯坦留下了深刻印象。 面对国内的报社,爱因斯坦对此行进行了夸赞,还对中华文化进行了高度认可。 然而,当爱因斯坦的私密日记被公开后,人们看到了一个截然不同的画面。 日记里的他对中国充满了偏见,不仅认为中国人“肮脏、麻木”,还对国人的习惯进行了嫌弃,爱因斯坦觉得蹲着吃饭无异于上厕所一样。 对于我国的儿童,他更是直言不讳地批评,爱因斯坦觉得中国的孩子看起毫无生气,一点没有儿童该有的活泼。 其中最让他无法理解的是,中国老百姓明明那么贫穷,却还要生育那么多的孩子,女性在男性眼里基本上就是一个生育工具,毫无平等可言。 然而,爱因斯坦并不是单纯的种族歧视者,事实上,在同一本日记中,爱因斯坦也表达了对中国人的同情:"这是地球上最贫困的民族,他们被残酷地虐待着,他们所受的待遇比牛马还不如。" 更值得注意的是,爱因斯坦在后来的岁月里多次表现出对中国革命的支持。 1932年,当陈独秀被国民党政府逮捕时,爱因斯坦亲自致电蒋介石为他求情,称陈独秀是"东方的文曲星"。 1937年,当进步人士呼吁政府抗日被捕后,爱因斯坦第一时间就开始援助,他联合其他学者一起向国民政府抗议,要求无条件释放这些进步人士。 那么,我们应该如何看待爱因斯坦的这些言论呢?首先,我们需要认识到,即便是最伟大的科学家,在面对陌生的文化时,也难免会受到自身成长环境和时代局限的影响。 当年的中国生活破烂不堪,老百姓承受着各种各样的剥削和压迫,这让外国人都产生了很不好的印象。 其次,我们要理解私密日记的特殊性,日记往往是人们抒发内心真实想法的地方,可能会包含一些未经深思熟虑的即时感受。 爱因斯坦写这些日记时,并没有想过它们会被公开,因此语言可能会更加直白甚至粗暴。 19世纪末20世纪初,"东方主义"盛行,西方人往往以居高临下的态度看待东方文明。 最后,我们不应忽视爱因斯坦在其他方面表现出的人道主义精神,身为一个犹太人,他也经历过被歧视的滋味。 正是这种经历,让他在后来积极支持中国的革命事业,为中国的进步人士发声。 爱因斯坦的中国之行,犹如一面镜子,不仅映照出了1922年中国的社会现实,也折射出了那个时代西方知识分子的复杂心态。 它提醒我们,在跨文化交流中,偏见和误解是难以避免的,但同时,它也告诉我们,通过持续的交流和了解,这些偏见是可以被打破的。 今天,当我们重新审视爱因斯坦的这段历史时,我们应该以更加开放和包容的态度来看待不同文明之间的碰撞。 爱因斯坦的故事告诉我们,即使是最聪明的人,也需要不断学习,不断突破自己的认知局限。 只有这样,我们才能真正实现不同文明之间的和谐共处,共同创造一个更加美好的世界。 信息来源: 澎湃新闻--《勤劳、肮脏、愚钝,爱因斯坦歧视中国人,为什么不群起攻之?》