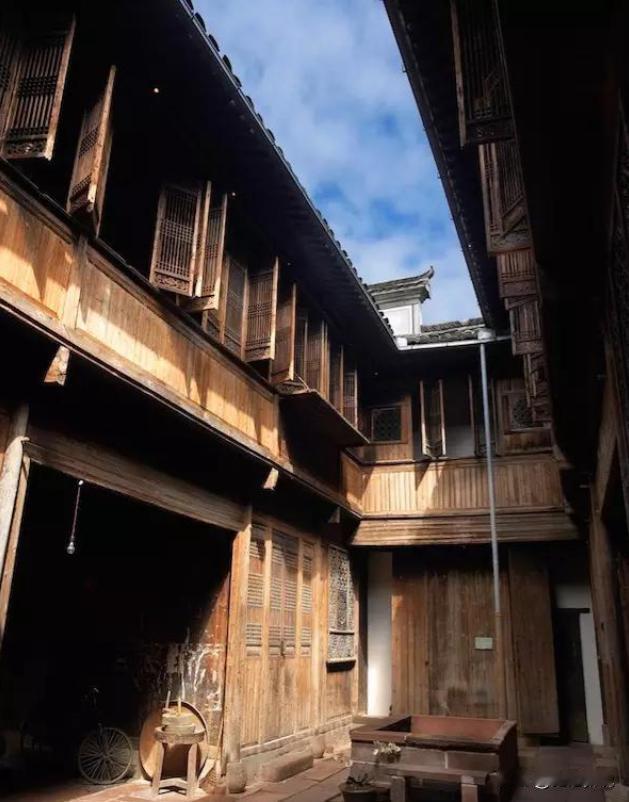

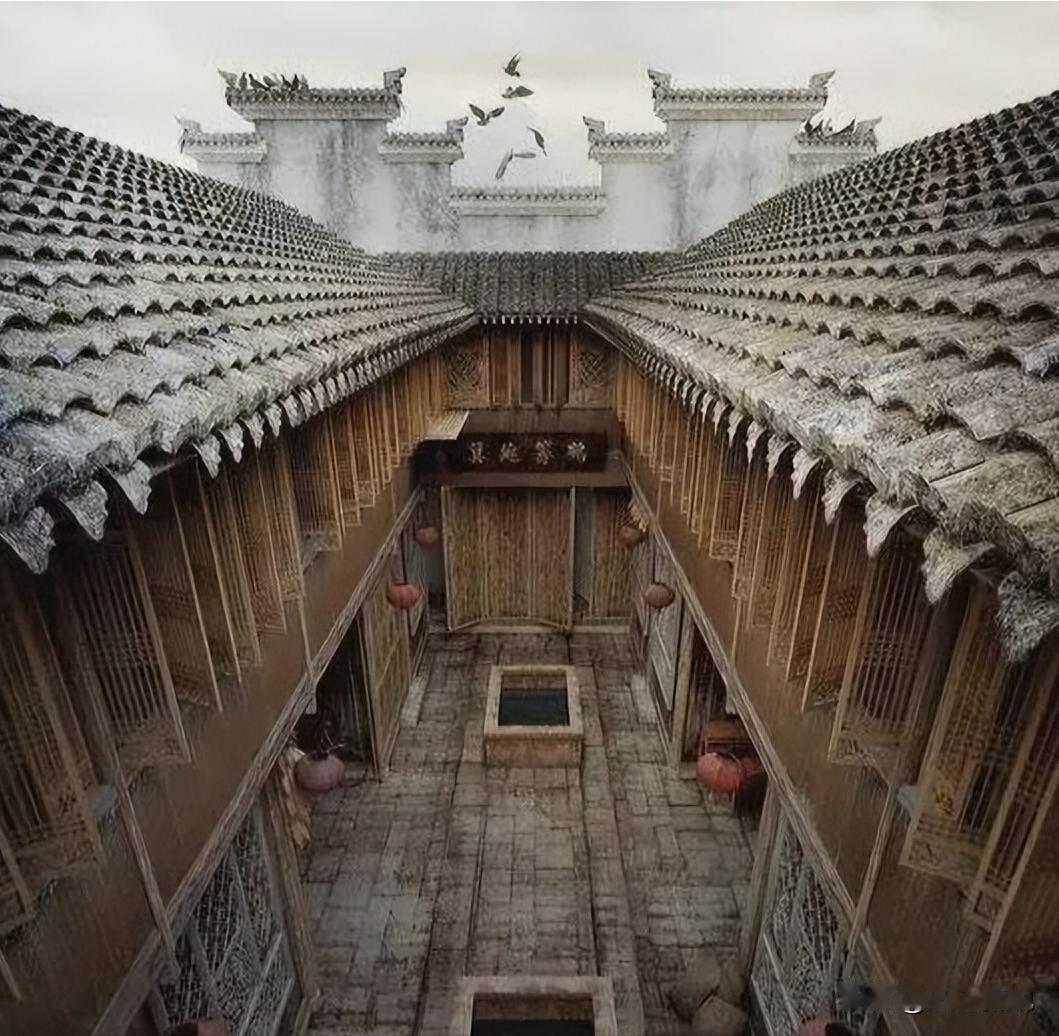

[太阳]1998年,200多年的安徽古宅马上迎来拆除时,一位美国学者却用3万美元买下,后来还将整个古宅打包到美国,甚至用了1.25亿重新拼装,古宅开放的当天,轰动了整个美国! 在美国的塞勒姆小镇上,出现了一座风格迥异的住宅,一看就是属于中国的古建筑,那它又是怎么来到美国呢? 这座建于清朝嘉庆年间的徽派民居,历经两个世纪的风雨,竟然在21世纪初漂洋过海,来到了异国他乡。 它的存在,不仅是一个建筑奇迹,更是一个跨越时空的文化使者,诉说着中国传统建筑艺术的魅力,以及文化遗产保护的重要性。 荫余堂是由当地一位富商所建,这座占地400多平方米的建筑,采用了徽派建筑特有的"四水归堂"式布局。 然而,随着时代的变迁,这座承载了黄氏八代子孙生活记忆的老宅,在20世纪80年代后逐渐被遗弃。 荫余堂就这样默默地在岁月的侵蚀中日渐衰败,甚至面临着被拆除的命运。 1993年,一位美国学者南希来到了安徽,她对这里的古建筑情有独钟,恨不得在美国也建立一座古宅。 作为美国迪美博物馆的中国艺术文化部主任,南希安萌生了一个大胆的想法:将一整个徽派建筑搬运到美国,让更多西方人能够近距离感受中国传统建筑的魅力。 这个看似疯狂的想法,在接下来的几年里逐渐变为现实,南希安和她的团队花费了大量时间和精力,走访了上千座徽州老宅,最终选定了荫余堂作为迁移对象。 在获得中国相关部门的批准和黄氏后人的同意后,这项前所未有的文化遗产保护工程正式启动。 1997年春天,一支由中美专家组成的团队开始了荫余堂的拆解工作。 为了确保每一块砖瓦、每一根木料都能在美国准确复原,他们对荫余堂进行了详尽的测绘和编号。 2003年,这些房屋构建来到了万里之外的美国,然而,将荫余堂运到美国只是这个宏大工程的开始,如何在异国他乡重建这座中国古宅,成为了一个前所未有的挑战。 美国工人对中国传统的榫卯结构一无所知,他们无法理解如何在不使用一根钉子的情况下,将这些木块拼接成一座稳固的建筑。 为了攻克这个难题,南希安再次求助于中国专家,一批熟悉徽派建筑的中国工匠被邀请到美国,指导当地工人掌握古老的建造技艺。 在中美工匠的通力合作下,荫余堂开始在异国的土地上重新"生长"。 重建过程中,每一个细节都力求还原原貌,工人们按照传统习俗,在上梁时放鞭炮、盖红布,甚至还举行了祭拜鲁班的仪式。 这些看似繁琐的步骤,不仅是对中国传统的尊重,更是对文化精髓的传承。 最终这座占地400多平方米的古宅,以其独特的风貌矗立在迪美博物馆的园区内,成为了美国唯一一座完整的中国清代建筑。 从外观上看,荫余堂与它在中国时别无二致:粉墙黛瓦,马头墙高耸,木质雕花窗棂精美绝伦,走进院落,仿佛穿越时空回到了两百年前的徽州村落。 荫余堂的内部陈设更是令人叹为观止,从中堂到卧室,从厨房到书房,每一处都被精心还原。 更令人惊叹的是,博物馆还原了黄氏家族最后居住时的场景,通过收集到的老照片、家书和日记,他们重现了20世纪初黄家人的生活细节。 墙上贴着的民国时期的海报,桌上摆放的旧式收音机,甚至连孩子们的玩具都一一呈现。 这种细致入微的还原,让参观者仿佛穿越时空,亲身体验了一个中国传统家庭的日常生活。 在重建过程中,美国工人学会了中国传统的榫卯结构,领略了徽派建筑的精妙之处。 而中国专家则借此机会,将中国传统建筑艺术介绍给了西方世界,这种跨文化的合作,为双方都带来了新的认知和启发。 对于许多美国人来说,这是他们第一次如此近距离地接触中国文化,而对于海外华人来说,荫余堂则唤起了他们对故乡的思念之情。 事实上,荫余堂的迁移也推动了中国文物保护政策的改变,在荫余堂运往美国后,安徽省颁布了《皖南古民居保护条例》,将1911年以前建造的具有历史、艺术价值的民用建筑纳入保护范围。 这意味着,像荫余堂这样的普通民居,也开始受到法律的保护。 荫余堂的故事,展示了文化遗产保护的多元可能性,虽然将建筑整体迁移到异国他乡并非最理想的保护方式,但荫余堂的经历无疑为我们提供了一个独特的视角。 如今,荫余堂已经成为迪美博物馆最受欢迎的展品之一,它不仅是一座建筑,更是一座连接东西方文化的桥梁。 通过这座小小的徽州民居,无数西方人开始了解并欣赏中国文化,同时,它也时刻提醒着我们,文化遗产的保护需要跨越国界的共同努力。 荫余堂的传奇经历,为我们上了一堂生动的文化保护课,它告诉我们,每一座古建筑,无论大小,都是历史的见证者,都值得我们珍惜和保护。 让我们希望,荫余堂的故事能够唤起更多人对文化遗产保护的重视,让更多像荫余堂这样的文化瑰宝得以永续传承,继续讲述它们的故事,启迪后人。 信息来源:百度百科--《荫余堂》