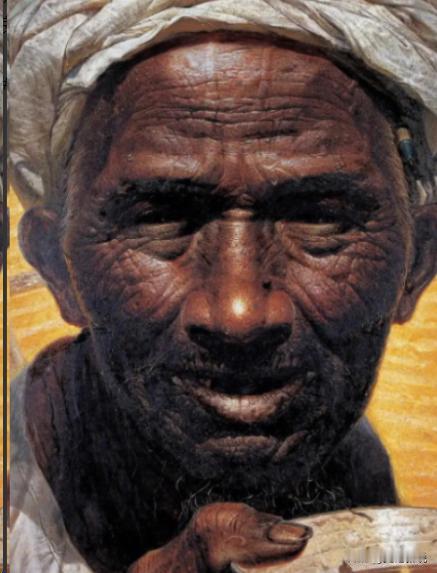

[太阳]多年前,还是大三学生的罗中立画出了名画《父亲》,直接轰动了整个艺术界,国家用400元收藏了这幅画,没想到今天成为了中国美术馆的镇馆之宝! 1980年的北京,一场全国青年美术展正在如火如荼地进行,展厅里挂满了各式各样的作品,但有一幅画格外引人注目。 这是一幅巨幅油画,画中是一位面容沧桑的老农,他的脸几乎占据了整个画面,观众们纷纷驻足,被这幅与众不同的作品所吸引。 与其他年轻的同学不同,罗中立有着丰富的人生阅历,在进入美院之前,他已经在工厂里工作了十年,这段经历让他对普通劳动者的生活有着深刻的理解和体会。 罗中立所在的四川美术学院77级是一个特殊的群体,这是改革开放后招收的第一批学生,他们当中不乏像罗中立这样年龄较大、阅历丰富的学生。 他们的出现被称为"川美现象",成为中国美术教育史上的一个重要篇章。 《父亲》的诞生过程充满了艰辛和探索,罗中立的灵感来源于他在重庆农村的所见所闻,他看到一位老农倚靠在厕所墙壁上,嘴里叼着旱烟,身体因寒冷而僵硬。 为了创作这幅画,罗中立多次前往农村,与老农们长谈,细致观察他们的面容和神态。 这种技法能够创作出具有照片般清晰度的作品,让画面中的每一道皱纹、每一个毛孔都栩栩如生。 当《父亲》首次亮相时,立即引起了轰动,这幅画打破了当时美术创作的常规,不再歌颂英雄人物或描绘宏大场景,而是将镜头对准了一个普通的老农。 画中老农的形象真实而震撼,他脸上的每一道皱纹都仿佛在诉说着一个时代的艰辛。 《父亲》的出现引发了广泛的讨论和争议,有人赞叹它真实反映了农民的生活,有人则质疑它是否过于丑化了农民形象。 后来有人提出了一个建议,那就是将烟杆改成一个圆珠笔,不仅可以通过审核,还可以证明农民也在与时俱进。 罗中立接受了这个建议,这个细节的改动也成为了后来人们津津乐道的话题。 "伤痕美术"是与"伤痕文学"相对应的一种艺术流派,它反映了文革结束后人们对过去的反思和对现实的关注。 在这之后,罗中立的画功得到了国家的欣赏,还被派往了国外留学。 这段经历让罗中立有机会亲眼见到许多西方大师的作品,也让他开始思考中国画家如何在学习西方的同时找到自己的绘画语言。 回国后,罗中立的创作风格发生了巨大的变化,他开始尝试融入中国传统和民间艺术元素,使用更加灿烂的色彩和大胆的线条。 后来《父亲》的艺术价值得到了广泛认可,但它的市场价值的飙升却出乎所有人的意料。 1980年,国家以400元收藏了这副名画,《父亲》的身价也因此开始暴涨,甚至到了上亿元的天价。 可罗中立并没有一丝一毫的后悔,他认为艺术就是用来欣赏的,而不是被收藏起来。 《父亲》之所以能够产生如此巨大的影响,在于它深刻地洞察了普通人的生活。 画中老农的形象不仅仅是一个个体,更是整个时代的缩影,它反映了中国从农业社会向工业社会转型过程中普通劳动者的生存状态,成为了那个特殊时期的历史见证。 这幅画对中国当代艺术的发展产生了深远的影响,它打破了此前美术创作中的一些桎梏,鼓励艺术家们关注现实生活,表达真实情感。 《父亲》的成功也启发了更多艺术家去探索新的艺术语言和表现形式。 四十多年过去了,《父亲》依然是中国美术馆最受欢迎的作品之一,每天都有众多观众驻足于这幅画前,凝视着画中老农的面容。 人们在这张饱经沧桑的脸上,看到了自己的父辈,看到了中国农民的坚韧和智慧,也看到了一个国家和民族的过去与未来。 它能够跨越时空,触动不同时代、不同背景的人们的心灵,罗中立用他的画笔,不仅创作了一幅杰出的油画,更为我们留下了一个时代的精神印记。 如今,罗中立已经成为中国当代艺术界的重要人物,他曾担任四川美术学院院长多年,为培养新一代艺术家做出了重要贡献。 回顾《父亲》的创作过程和它所经历的价值蜕变,我们不禁感叹艺术的力量。 一幅好的画作,能够凝聚时代的精神,传递人性的光芒,跨越时空的界限,触动一代又一代人的心灵,《父亲》的故事,正是这种艺术魅力的生动诠释。 信息来源: 中国新闻周刊--《罗中立:被油画《父亲》改变的一生》