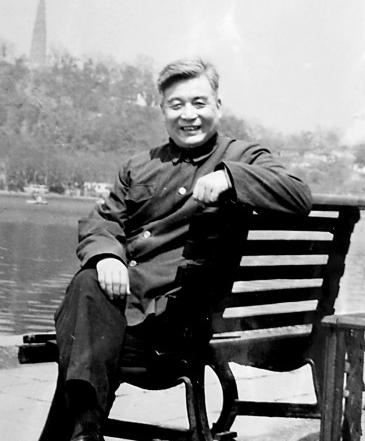

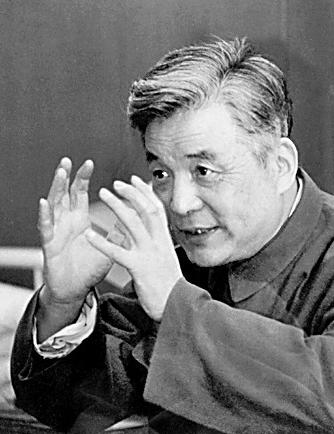

“30年后,还会有人记得我吗?”1986年7月,邓稼先最后一次他乘坐的轿车驰过天安门时,他不禁发出疑问,让无数人感慨! (主要信源:原文登载于京报网2024年8月29日 关于《锐评丨“三十年后,还会有人记得我吗?”》的报道) 20 世纪 50 年代之初,众多强国对我国进行全方位封锁,且频频施加核威胁,此等恶劣行径,极大破坏了国际和平与稳定,我国必然坚决对抗。 1956年,正当邓稼先在美国学术界崭露头角之际,祖国的召唤让他毅然决然地放弃了国外优厚的待遇,回到了百废待兴的新中国。 回国后,他立即投身于“两弹一星”的研制工作中,开始了长达28年的隐姓埋名生涯。 在这28年里,他带领团队白手起家,从学习基础理论开始,一步步攻克难关,最终成功研制出中国第一颗原子弹和氢弹。 在核武器研制过程中,邓稼先展现出了无畏的科学精神和对事业的忠诚,他多次冒着生命危险进入核试验现场,亲自指挥和处理各种突发情况。 除了自身的科研工作,邓稼先还十分注重人才培养和学术民主,他既是领导,又是老师,经常手把手地教导年轻科研人员如何提出问题、思考问题。 在他的引领下,团队塑造了鼓励创新、敢于质疑的学术环境,使得成员们思维活跃,积极探索,为学术研究注入新的活力,此学风薪火相传,已然化作推动中国核武器事业发展的关键要素之一。 在生命的尽头,他满心牵挂的依旧是祖国的未来,不禁慨叹:“三十年后,国家是否还有人记得我?” 1999 年,他获授“两弹一星功勋奖章”。此等荣誉乃是对邓稼先一生奉献的绝佳赞誉,亦为国家与人民对他的深切感恩。 邓稼先和他的同事们创造的“两弹一星”精神,已经成为中华民族的宝贵精神财富,这种精神不仅铸就了共和国的核盾牌,更激励着后来的科技工作者在各个领域不断攻坚克难,推动中国科技的蓬勃发展。 从“两弹一星”至“北斗导航”,由“蛟龙”探海至“嫦娥”探月,中国科技工作者以切实之举传承并弘扬此般精神。 回顾邓稼先的一生,我们看到的是一个科学家对祖国的赤诚之心,对事业的执着追求,对后辈的谆谆教诲。 邓稼先等老一辈科学家用实际行动诠释了什么是“国家利益高于一切”,他们的事迹告诉我们,个人的价值与国家的命运紧密相连。 在今之新时代,我们尤应汲取他们忘我奉献之精神,竭尽己能,为实现中华民族伟大复兴奉献力量,共铸辉煌。 他用自己的智慧和汗水,为祖国的安全与发展筑起了一道坚实的防线,今天,当我们享受和平发展的红利时,更应该铭记邓稼先等老一辈科学家的丰功伟绩,传承他们的精神,为实现中华民族伟大复兴的中国梦而不懈奋斗。