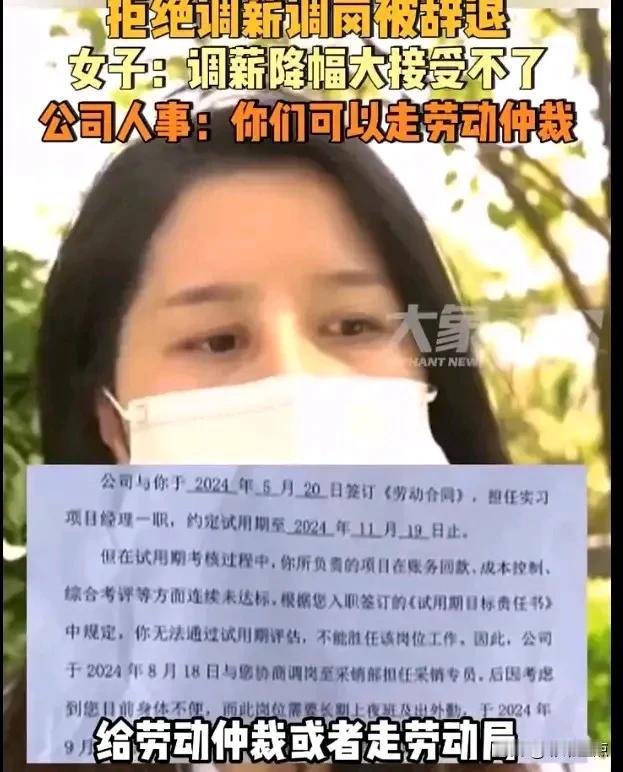

“以后谁还敢生孩子?”贵州贵阳,一女子入职3月后发现自己怀孕,便向公司汇报此事,公司表示可以给女子调到清闲岗位,女子本以为是好事,不曾想公司竟然将6000元工资降到3000元,女子接受不了,与公司发生争执,公司最终不仅开除了女子,还直言:“你可以走劳动仲裁!” 2023年5月,贵阳市的卢女士满怀希望地加入了一家新兴的科技公司。 作为一名刚毕业的大学生,她被聘为实习项目经理,月薪6000元。 这份工作对卢女士来说意义重大,不仅是她职业生涯的起点,更是她和丈夫共同生活的经济基础。 然而,入职仅三个月后的一个普通周末,卢女士在家中突然感到身体不适。 出于谨慎,她和丈夫一起去了医院。医生的诊断令他们既惊喜又忐忑——卢女士怀孕了。 喜悦过后,现实的压力随即袭来。卢女士和丈夫彻夜长谈,权衡利弊后决定保留这个来之不易的生命。 但同时,他们也深知这个决定可能会给卢女士的工作带来影响。经过再三考虑,卢女士决定坦诚地向公司汇报自己的情况。 8月的一个周一早晨,卢女士鼓起勇气,向人力资源部汇报了自己的情况。 出乎意料的是,人事经理表现得相当理解和支持,承诺为卢女士安排一个相对轻松的岗位。 卢女士如释重负,心中对公司的人性化管理充满感激。 然而,这种轻松的心情仅仅维持了不到一周。 周五下午,人事经理再次找到卢女士,通知她将被调至文档整理岗位,薪资也将从6000元降至3000元。 理由是考虑到她的身体状况和可能无法达到之前的绩效标准。 卢女士如遭雷击,难以置信地听着这个决定。 她试图争辩,但人事经理的态度异常坚决。卢女士强忍着泪水,走出办公室。她立即给丈夫打了电话,哽咽地说出了公司的决定。 丈夫听后既愤怒又无奈,他们都明白,如果卢女士失去这份工作,他们即将到来的孩子将面临更大的经济压力。 接下来的一周,卢女士每天都在忐忑不安中度过。 她试图与其他同事交流,希望得到支持,但大多数人都避而不谈,似乎害怕卷入这场纷争。 终于,在又一个周五,卢女士下定决心再次找人事经理谈判。 她准备了充分的理由,希望能够说服公司收回降薪的决定。 然而,等待她的却是更加残酷的结果。公司决定不再与她续签正式合同,实习期到本月底结束后就不用再来上班了。 绝望之中,卢女士想到了求助媒体。她联系了当地一家知名的新闻网站,讲述了自己的遭遇。记者听完后表示会进行调查报道。 然而,当记者联系公司时,公司的态度更加强硬。 公司发言人声称卢女士工作表现不佳,且未能通过试用期考核,公司的决定完全符合劳动法规定。 新闻报道出来后,在网络上引发了广泛讨论。许多网友对公司的做法表示强烈谴责,认为这是赤裸裸的职场歧视。 有人愤怒地评论,质疑公司是否还有良心,认为女性应该同时拥有工作和生育的权利。 然而,也有一些声音认为卢女士入职不久就怀孕也有不妥之处。 有网友认为她应该提前考虑清楚,因为这对公司来说确实是个负担。 这场争议很快超出了个案的范畴,引发了人们对职场女性权益的广泛讨论。 “在这样的环境下,谁还敢生孩子?”这句话道出了许多年轻人的心声,也折射出当前社会面临的深层次问题。 卢女士的遭遇只是冰山一角,反映了企业利益与女性就业权益之间的矛盾。 虽然《女职工劳动保护特别规定》明确禁止因女职工怀孕、生育、哺乳降低其工资、予以辞退的行为,但在实际执行中,类似的情况仍时有发生。 这个事件也引发了人们对现有法律在执行中遇到的困境的思考。 如何在保护女性权益的同时,也不给企业带来过重负担,成为一个亟需解决的社会问题。 随着事件的发酵,一些积极的声音也开始出现。 有专家建议,可以借鉴国外的“生育保险”制度,由政府、企业和个人共同承担生育成本,以减轻单个企业的负担,同时保障女性的就业权益。 也有企业家站出来,分享了他们公司对待孕妇员工的正面做法,呼吁社会共同构建一个对女性更加友好的职场环境。 有公司推出了弹性工作制,允许孕妇在家办公;还有公司设立了专门的孕妇休息室,为怀孕员工提供更舒适的工作环境。 卢女士的故事还在继续,她决定通过法律途径维护自己的权益。 她联系了当地的劳动仲裁委员会,准备提起劳动仲裁。尽管前路艰难,但她坚信自己的权益应该得到保护。 无论结果如何,这个事件已经成为推动社会进步的一个契机,让更多人意识到平衡企业发展和员工权益的重要性。 它也引发了人们对现有法律体系的反思,呼吁完善相关法规,加强执法力度。 我们期待着,在不久的将来,再也不会有人因为选择生育而失去工作,不会有女性不得不在事业和家庭之间艰难抉择。 只有这样,我们的社会才能真正实现和谐发展,每个人都能够自由地追求自己的人生价值,而不必担心因为生育而遭受歧视或不公平对待。