国庆节前,腾讯好书8月人文社科原创好书和潮新闻“春风月榜”先后发布,李若虹著《从中亚古道到新大陆:哈佛汉学史话》(上海文艺出版社)是唯一上了两个榜单的新书。

李若虹是温州人,现任哈佛燕京学社副社长,牛津大学人类学硕士、哈佛大学博士,著有《在牛津和哈佛求学》,译有《苦行孤旅——约瑟夫·F.洛克传》,并在《读书》《文汇学人》《二十一世纪》《中国藏学》《西北民族研究》《藏学学刊》等刊物上发表多篇论文和随笔。哈佛燕京学社对美国的汉学和中国学的发展起着举足轻重的作用,与许多中亚学者和汉学家有着深厚的学术渊源。缘起于求学经历、研读兴趣和工作便利,李若虹开始了本书的写作,述及斯坦因、蓝曼、杨联陞、柯立夫、胡适、约瑟夫·洛克、埃德加·斯诺、拉铁摩尔、丹尼尔·艾伦、孔飞力等学者,没有晦涩的学术用语和枯燥的证述,努力展现前辈人文学者对学问的孜孜求索和待人的诚挚温馨。非常巧的是,本书编辑肖海鸥也是温州人。现删节刊发本书后记(标题为编者所加)。

今年夏,本书作者李若虹(右)与本书编辑肖海鸥在新书发布会上。

1993年初,我从牛津来到波士顿,积雪满地,开始了哈佛大学三十年的学旅生活。到文理研究生院报到第一天,我就去了哈佛燕京图书馆,门前的两尊石狮子就是地标。此后进出无数次,毕业后也就留在同一幢楼里任职。短期求学而后落地生根,我再也没离开。初来乍到的第一站不仅成为我长驻之处,而且让我看到了善本古籍,遇到国际汉学界最优秀的学者和老师,并得以探寻前辈学者在此求学立足、成就学问的足迹。从中我也深深体会到对一个学术团体而言,学者、图书馆和出版缺一不可,三者的配合与协作,引出了学术史上的趣事和成就。

哈佛燕京学社创办时,正值“敦煌塞上及西域各地之简牍”“敦煌千佛洞之六朝唐人所书卷轴”和“中国境内之古外族遗文”等发现为欧洲的汉学提供大量的研究资料,因此学社早年支持的人文学深受欧洲汉学传统的影响,重语文学和文献的训诂考据,重汉地与边疆的交流和融合,曾资助过不少有关边疆学、考古学及语文学的研究,为中亚研究出过不少力,因此本书讲述的每一位学者及其故事多多少少都与此相关。从史学史的角度来看,这些汉学家和中国学学者与哈佛燕京学社的关联,与那时的中国学界和中亚地区的缘分,既反映出学社创办早年对北美汉学的深远影响,又穿插着中亚学和中国学术史的研究方向,还引出了二十世纪前期人文学界的开放和交流带来的“东西学者何处不相逢”的际遇和学术史的轶事。

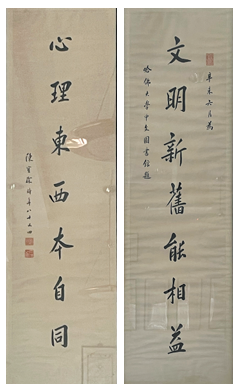

哈佛燕京学社悬挂着宣统帝师陈宝琛的对联。

写孔飞力教授的是最初的一篇,缘起于近四十年前复旦大学哲学系季桂保系友的鼓励和《文汇学人》李纯一编辑的帮助。由此似乎开启了一道闸门,先辈学人的故事和提携我多年的老师们的言传身教,不断浮现。每一篇落笔前先是回想着自己历年来的所学所感,接着进档案馆和图书馆翻阅原始材料,再就是怯生生写出,成文之际,既有学识疏薄的不安,但也怀着发表的期待。

对洛克和斯坦因的兴趣,实出近水楼台——哈佛燕京学社藏有他们的资料。先完成的是《苦行孤旅:约瑟夫·F·洛克传》的汉译。洛克从一位深入中国西南部边疆的植物学家,转身成为一位研究纳西语言和东巴文化的学者,何尝离得开哈佛大学和哈佛燕京学社?早年他被哈佛大学阿诺德树种园派往甘青和西南地区搜集珍稀树种,后来得到哈佛燕京学社的资助,得以长驻丽江从事纳西的文史研究,离不开当年叶理绥社长出于欧洲汉学传统的影响,对中国边疆的情有独钟。此外,起意叙述洛克和埃德加·斯诺的相遇,也源于《洛克传》的翻译。

通过研读哈佛大学霍顿图书馆馆藏的斯坦因—凯勒档案以及哈佛大学艺术博物馆馆藏的萨克斯档案,我对斯坦因第四次探险的来龙去脉有了清晰的了解。而阅读斯坦因传记,又不能不被斯坦因和马继业的友谊所感动,身世和时代把这两位旅人连接在一起。他俩客居边城喀什的缘分和游走中亚、穿梭于不同文化之间的人生,百年后该引起多少人的共鸣!

文集中篇幅较长的几篇都与汉学、边疆学有关。我多年来一直很想写写柯立夫的书生生涯。早在1993年初,每周走进蒂娜(ElizabethEndicott-West)老师的课堂,给我留下印象最深的是,她手持一两张卡片,娓娓道出中国及其边疆和蒙古帝国、清帝国数百年错综复杂的历史。当然,蒂娜的课上不能不谈拉铁摩尔及其《中国的亚洲内陆边疆》,而柯立夫则是蒂娜研究蒙古达鲁花赤的导师。她说,柯教授对自己的《蒙古秘史》译文精益求精,以至于译本的下卷尚未出版。

2014年,葛兆光老师和戴燕老师夫妇来哈佛燕京学社访学,我们有过多次愉快的交流。那一年春季来哈佛访学的还有北大的邓小南老师和东京的李廷江老师。学社学年末的龙虾宴上,葛老师还跟我们分享读哈佛燕京图书馆馆藏的杨联陞日记的感受。葛老师说杨联陞的日记精彩、写实,留下了汉学学术史的许多珍贵记录。“里边有很多有关哈佛燕京学社的记录,有趣极了,值得好好研读。”葛老师的一番话我听得在意,就一直搁在心头。

柯立夫和杨联陞同一时期任教于东亚系,想来很可能会有不少交往。图书馆同事王系帮着从库房调出了两箱杨联陞日记,我在善本部的阅览室坐下,翻阅不到一个小时,正如我料想的,杨联陞笔下“柯立夫”“柯”或是“Cleaves”频频出现。连着两个月,见缝插针,我浏览了杨联陞留下的四十多册日记。虽然杨联陞主攻中国经济史,但对中国文史乃至蒙古文史和金元史都有着很深的兴趣和学养,甚至曾让柯立夫教他学蒙古文。这两位学者几十年亦师亦友的交往和切磋正是“文明新旧能相益,心理东西本自同”最好的印证。

文集中有几篇短文写的是中国学者重返国际学术界之后,通过哈佛燕京学社,和哈佛的教授们交流的经历和感受。这些经历展示了改革开放后中国学术界难得的生动一面。于八十年代初在哈佛燕京学社资助下取得哈佛博士学位的赵一凡老师,让我有幸结识了他的导师丹尼尔·艾伦教授。细阅艾伦教授的档案,我惊喜地发现:除了他和钱锺书的书缘之外,在上世纪八十年代初哈佛燕京学社恢复和中国高校的合作后,艾伦教授曾经为学社选拔、物色了好几位比较文学和英美文学领域内拔尖的年轻学者来哈佛求学、研究。

2022年春我痛失陈庆英老师。怀念陈老师的一篇收入这一集子,并加入刊于《读书》的另两篇。陈老师年轻时从德令哈到北京,成为藏学领域卓有成就的学者……

最让我铭记于心的是这些学者一些动人的细节。斯坦因第二次探险途中,双脚被严重冻伤,庆幸的是他得以及时就医,不仅保住了双脚,而且不影响往后的长途行走和远征。长驻喀什的马继业夫妇在中亚和苏格兰之间往返多次,千里迢迢,但不管怎样,他们都会带上孩子同行。胡适来康桥同哈佛的学友们叙旧、谈天,常常一聊到夜深,留宿赵元任或杨联陞家中,索性就和杨联陞挤一个床铺。杨联陞和柯立夫是相交几十年的学友,每逢圣诞,杨联陞会给柯立夫送上饺子和好茶,而到了中国新年,柯立夫会给杨联陞的儿子汤姆送上压岁钱,年年不误。艾伦教授1980年走访中国多家高校后写的报告中对钱锺书的一段描述最为生动:“钱英俊,小个子,看上去不觉他年已古稀……谈话中,他从一个话题跳到另一话题,而且语速快(让我想起以赛亚·柏林),快得我都跟不上他的思路……他现在谢绝了所有的应酬和邀请,只和他优雅又有情趣的太太静居北京一处文化要人集中的街区,据说他还一直为贫困家庭的学生提供资助。钱锺书机灵又和蔼,可以说他是迄今我在中国,甚至可以说在任何其他地方遇到的一位最出色的人物。”而说起孔飞力老师,我又怎会忘记这样一幕——当年我在他每周两小时的办公时间去见他,好不容易等到前面的同学出来,进去忙不迭要讨教,可他先塞给我两块巧克力,笑着认认真真地说:“你拿上,吃了这脑子才能转。”

二十世纪前期,中亚对汉学研究至关重要,而汉学开始从欧洲传往北美时,哈佛燕京学社对哈佛乃至美国的汉学和中国学的发展起着举足轻重的作用,学社与许多中亚学者和汉学家有深厚的学术渊源。这是我写这些随笔的契机,也构成了这本文集的中心线索。