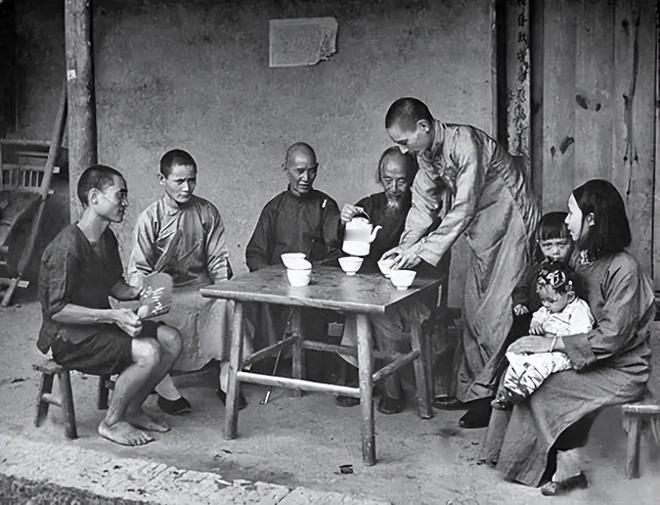

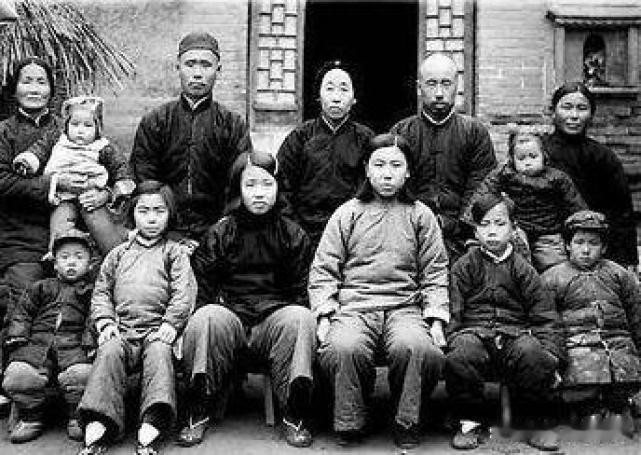

“我姥爷吃的比雇工还差,有人提出质疑”,这种质疑,可以理解,因为他们没经历过。 旧社会是个农耕社会,没有多少生产工具,还是靠人力单干和互相协助为主,条件好一些,家里会有几头牲畜,但不到关键时刻,也舍不得使唤,因为给牲畜看病也要花钱,而人生病,扛一扛就过去了。 说难听的话,当年我大姨、二舅、三姨、母亲几个姥爷家干活的主力,披星戴月,真的是“起的比鸡早,干的比驴多,吃的比猪差。” 自家儿女,姥爷是敢使唤的,因为再怎么使唤,儿女们感念父母的养育,受教于传统伦理道德,不敢反抗犯犟的,但对待雇工,不能如此。 一是村里宗族的长幼秩序,内外有别,本身是短期合作,待人过于严苛,给人吃的太差了,一传十、十传百,名声就臭了,其他人会觉得你家不厚道,再需人帮忙时,雇工就不来了,雇工心里有杆秤,也有个自尊心的问题。 二是给雇工吃得差,雇工们嘴里不说,但背后可以趁着雇主不注意,背后捣鬼,比如坑挖深埋浅、种子抛偏、田垄密集、覆土后不洒水、让牲口过于劳累等等,到了收获季节,傻眼了,田里的庄稼比别人少了一大截。说白了,雇工想给雇主捣乱使坏,也太容易了。 中小地主没有多少势力,没有什么背景,都是靠辛辛苦苦、克勤克俭,一点一滴省出来的,其实是农村的弱势群体,有点土地又不多,温饱水平稍不注意就滑到了贫农了,心态是战战兢兢的,怕纳税怕征粮征兵,甚至还不如佃农、贫农光脚的,反正就是没钱,大不了撂挑子去要饭。 据我母亲说,姥爷当年舍不得吃,舍不得穿,鸭蛋腌得咸的发臭,这样可以多吃几天;一件穿了十几年的夹袄子丢了,还步行十几里去找,没找到,心疼的几天没吃饭(那样的夹袄子,搁到现在,老鼠做窝都嫌破。) 雇工都喜欢帮姥爷家干活,因为姥爷爱面子,舍得吃食,虽然内心也心疼钱。干活时,姥爷和他们一起干,吃饭时,让雇工先吃,两顿还得安排一顿有肉有蛋的,出力流汗后,吃的饭比过年还好。 讲究点的雇工,知道给勤俭节省的雇主留点菜,不讲究的,风卷残云,直接吃光了,等到姥爷忙里忙外,打扫完战场时,都剩下残羹冷炙了,但他也甘之如饴,因为汤汁里油水大,多少都比平时好吃。 《儒林外史》中,严监生临终时伸着两个指头不肯断气,直到妻子赵氏上去把两根灯芯挑掉一根,他才甘心咽气,这样的角色,来自民间真实生活。 我姥爷当年也是如此,谁要吃饭时剩下点米粒、玉米渣,那是天大的罪,他要气得来回转圈,自己憋气跺脚,惩罚自己,也让子女们胆战心惊,一辈子就是这样节省的人,看不见一点的浪费。 可怜姥爷节省一辈子,后来肠子都饿细了,晚年吃一个煎鸡蛋,都滑肠子,油水稍微大了点,就要拉稀,真是没有受不了的罪,只有享不了的福。 母亲她们想起姥爷的节俭,也是难过,看到我们浪费,也是一阵的忆苦思甜,进行苦难史再教育,我零星的记得这些,不过是一斑窥豹而已。 (感谢大家的质疑,评论,从大家的回复中,我也得以再补充一些当年的点滴细节,仍是不免挂一漏万)