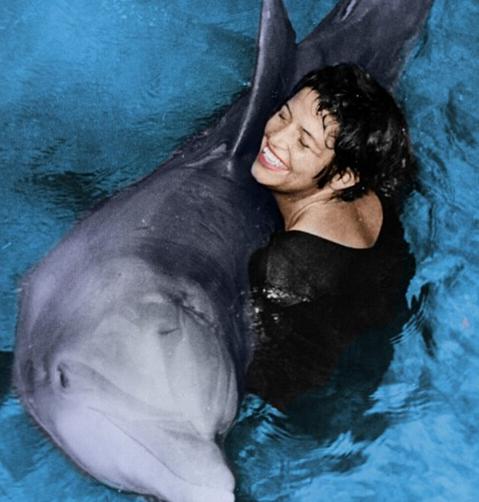

1965年,冷战如火如荼地进行着,美国不仅在太空竞赛中力争上游,也希望在生物研究领域找到新的突破。 佛罗里达州的一座海洋实验室便成了人类对未知探索的前沿阵地。在这里,由约翰·莉莉博士主导的“海豚语言研究”项目正在悄然展开。他坚信,海豚这种智慧非凡的生物或许能够打破物种的沟通隔阂,为人类揭示更多语言的秘密。 23岁的玛格丽特·洛维特刚从海洋生物学专业毕业,充满热情。她从小在海边长大,目睹过无数次海豚的灵动与优雅。带着对海洋的深厚感情,她决定加入莉莉博士的团队。在实验室门前,透过玻璃,她望见池中游弋的海豚,期待着自己的科学冒险。 在实验的第一天,莉莉博士带玛格丽特去见研究对象——一只年轻雄性海豚,名叫Peter。Peter拥有光滑的灰色皮肤和柔和的白色腹部,眼神中透着灵动与好奇。在水池中,他时而欢快地跃起,时而悠闲地游动,显得生机勃勃。 玛格丽特走近池边,Peter立刻游了过来,用鼻尖轻轻碰了碰她的手心。这是他们的第一次互动,彼此之间似乎有种奇妙的默契。实验的目标是通过一系列语音和视觉刺激,让海豚理解人类的指令。为了让Peter集中注意力,团队尝试了手势、音调和气味等方法,希望唤起他对语言的兴趣。 玛格丽特每天都和Peter进行多次语言训练。她手持一根特制的塑料棒,指向不同的物体,同时用清晰的发音告诉Peter它们的名称。Peter刚开始只是好奇地注视着她,偶尔用声呐回应,但显然对人类语言感到疑惑。 为了吸引他的注意力,玛格丽特在脸上画了些特别的符号,希望通过这种方式增加彼此的互动。慢慢地,Peter开始对她的发音产生反应,甚至试图模仿发出模糊的“hello”声。玛格丽特对此惊喜万分,仿佛自己已窥见了物种沟通的曙光。 随着训练的深入,玛格丽特和Peter的关系也逐渐亲密起来。Peter开始在训练外的时间也频繁接近她,每当她靠近水池,他总会游到她身边,绕着她轻轻地打转,偶尔还发出低沉的鸣叫声。玛格丽特认为这是信任的表现,然而这些举动却逐渐变得越发显眼。 起初,玛格丽特并未在意,她以为这是海豚自然的亲近行为。可随着时间推移,Peter的表现变得更加主动,甚至带有某种求偶的意味。面对Peter日益频繁的亲近,玛格丽特开始产生困惑,但她仍坚持投入到实验中,希望这些只是暂时现象。 玛格丽特逐渐意识到Peter的依恋不再是普通的动物信任,而是一种更深层的情感依附。她尝试向同事和莉莉博士提及自己的担忧,希望找到合适的处理方法。然而,莉莉博士对此并未表现出重视,他认为实验的重点仍是语言研究,海豚的情感并非研究对象。 没有明确的方向,玛格丽特内心开始动摇。她反复思考,是否过于深入地卷入了这段人兽互动关系,自己是否在实验过程中越界,甚至影响了Peter的情感。她的日记中写道:“我只想做一个科学研究者,而非感情的承载者。”但这种内心的挣扎始终没有答案。 实验项目的特殊性逐渐引起媒体关注,随之而来的是铺天盖地的报道和质疑。新闻以“跨物种沟通”为噱头,试图吸引大众眼球,甚至暗示人类和海豚之间的情感越界。与此同时,动物权利组织也对研究提出强烈抗议,认为实验存在伦理风险,甚至可能对海豚造成情感操控。 面对媒体的采访,玛格丽特感到压力重重。一次,她被问道:“您是否认为这种互动已经超越了科学研究的范围?”她犹豫了一会儿,回答道:“这是一个复杂的研究,但我们的初衷是探索沟通的可能性。”她的回答引发了更多的猜测和讨论,也让实验室面临更大的舆论风波。 在各方压力下,玛格丽特不得不做出决定——她将退出项目。在与Peter的最后一次互动中,她抑制不住心中的悲伤。Peter似乎感受到了她的情绪,焦急地发出一阵阵高频鸣叫,试图挽留她。玛格丽特伸手抚摸着他的头,低声道:“对不起,Peter,我不能再继续下去了。” Peter的双眼透着深深的悲伤,他猛力拍打水面,表现出极度的焦躁。玛格丽特忍住泪水,转身离开,内心却充满了痛苦。她知道自己永远无法忘记这段经历,但也深知离开是唯一的选择。 玛格丽特的离开对Peter产生了极大影响。他开始拒绝进食,甚至不再与其他海豚互动。实验室的工作人员尝试各种方法安抚他,但所有努力都无法让他恢复往日的生机。 几天后的一晚,Peter在水池中停止了呼吸。海豚的一种自愿停止呼吸的行为——往往在极度悲伤和抑郁的情况下发生。实验室的工作人员对此深感痛心,而玛格丽特在得知这一消息时,陷入了难以言表的哀痛。 对玛格丽特而言,这段经历是个深刻的反思,提醒人们在科学探索中不应忽视情感因素,也不应随意跨越物种之间的界限。