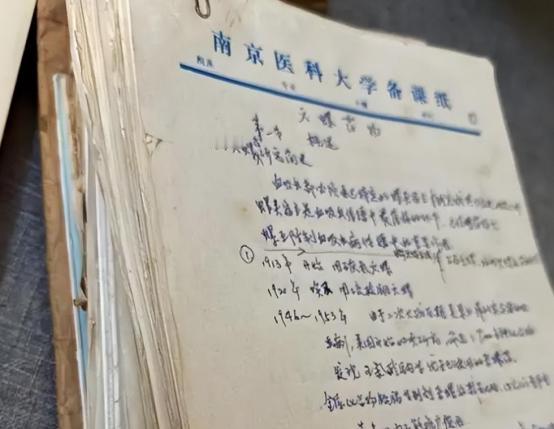

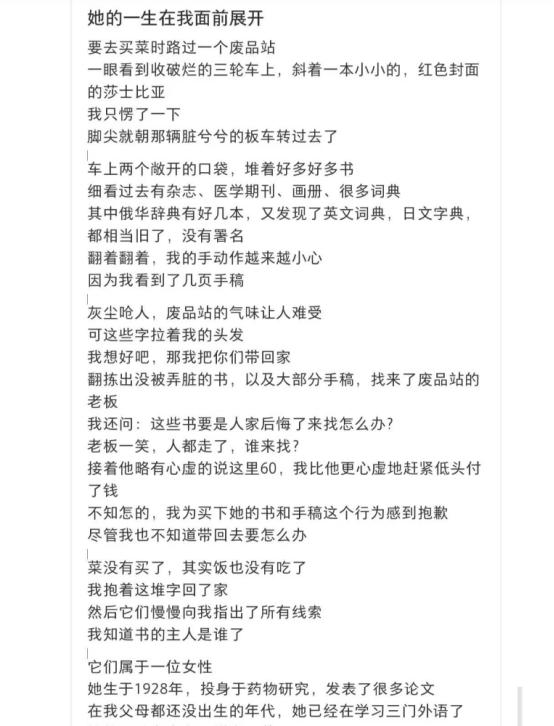

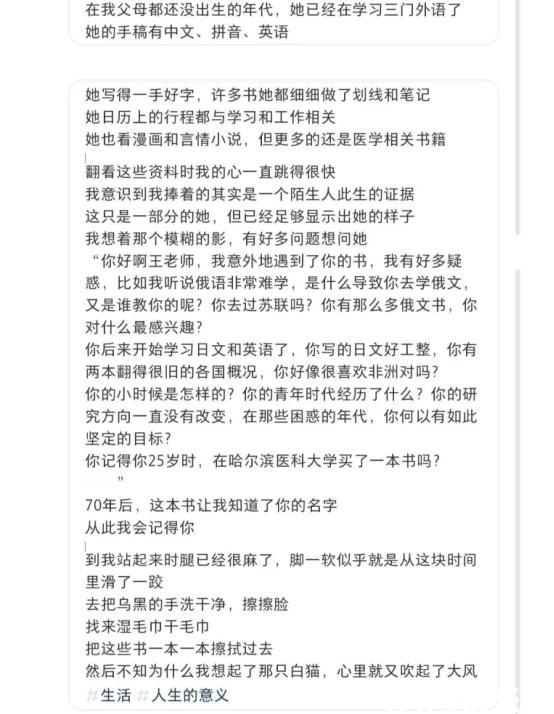

泪目了!南京,一女子在废品站发现已故科学家手稿,不忍心看它们蒙尘花60元买下!谁料,神通广大的网友抽丝剥茧,确定了科学家的身份!这些手稿的主人,正是我国上个世纪抗血吸虫病专家王锐!网友:致敬为国默默付出的所有科学家! 冯女士走过一条并不宽敞的街道,要去附近的废品站寻找些旧书,消磨下午的时间。毕竟,旧书的封面常带着斑驳的故事气息,而被弃置的书籍时常有着意外的惊喜,但一捆泛黄的纸张引起了她的注意。 破旧的封面上写满了密密麻麻的字迹,有些甚至还带着笔墨的晕染,一种难以言表的历史感在纸页间缓缓流淌。 出于好奇,她花了60元将这捆纸买了下来。 带回家后,冯女士摊开这些纸张,细细端详,几乎每一页都写满了化学反应、剂量配比等内容,看得出它们绝非普通笔记,而是涉及到医学领域的专业研究。随着一页页的翻阅,手稿上落款的名字“王锐”逐渐让她心头一震。 仔细一查,冯女士才发现,这并不是一位普通的学者,而是中国抗血吸虫病研究的先锋人物之一。王锐曾经在医疗条件极为艰难的环境下,不断钻研、攻坚克难,最终研发出了对抗血吸虫病的药物,并因此获得了国家科技进步奖二等奖。 血吸虫病在当时曾是威胁人类健康的一大难题,王锐的研究成果不仅挽救了无数患者的生命,还大幅降低了感染血吸虫病的风险。她更是享有国务院特殊津贴的医学研究员,堪称中国医学史上的一位传奇人物。 冯女士逐渐意识到,这捆手稿不仅仅是一组科研资料,更是属于一位伟大科学家的历史见证。或许正因为手稿所承载的科研价值,才让她产生了将其保存和保护下去的念头。 她不禁感叹,这捆纸被她意外发现或许不是偶然,而是冥冥之中历史的召唤,是对王锐研究成果的一次“重见天日”。 那些密密麻麻的笔记似乎写满了王锐为抗击血吸虫病所付出的心血,标注的剂量和实验数据让人可以想象她在实验室日复一日进行药物配比的情景。每当她想到王锐在实验中遇到的困难与艰苦环境,冯女士越发体会到那一代科学家所承载的责任。 医学资料记录不仅仅是冰冷的数据,更是王锐身处科学前沿的执着——这些文字像是一道无声的桥梁,把那段特殊时期的科研景象带到了冯女士眼前。 这样的发现显然不会只让冯女士一人沉浸在感慨中,她带着对历史和科学的敬畏,把部分手稿照片分享到社交媒体上。 瞬时,许多网友涌入帖子,留言表示对王锐成就的敬佩,感叹这样一位伟大的科学家竟因偶然的机缘得以被大家重新认识。有些网友甚至提出疑问:如此珍贵的科学文献为何会被弃置在废品站? 一些推测随之浮现,有人猜测可能是因为王锐的后人未能完全理解她的科研价值,或者无法承继她的事业。但这些讨论并未带来太多苛责,反而有更多人开始深入了解王锐的一生,感谢她为公共卫生所作出的伟大贡献。 越来越多的网友建议冯女士将这份手稿捐赠给档案馆,以便让这段历史得以妥善保存,并且能够让更多人从中受益。这 于是,在思索再三后,她决定将手稿捐赠给王锐的家乡档案馆,将这段记忆的火种传递给后人。她怀揣着手稿前往档案馆时,内心感慨万千,仿佛自己成为了一名无声的历史见证者,承载着王锐的科研精神,把它交托到档案馆之手。 王锐所在的那个年代,科研条件艰苦,几乎所有实验器材和药剂的配比都需要一遍又一遍地手工测量,稍有不慎就可能导致实验失败,甚至威胁到自己的健康。 王锐手稿中所包含的内容记录了她对病理、药物的精准研究,细致到微量配比,实验中的失败记录也一一清晰展现。 她将每一个实验的成败都一丝不苟地记录下来,不断调整剂量与配方,以求找到治愈的突破口,这样的无私奉献在当时医学水平尚且薄弱的时代尤为可贵。 有网友留言称:“历史并未被遗忘,王锐的精神仍然影响着我们。” 【信息来源:极目新闻:《女子无意间买到已故女科学家手稿,捐赠给档案馆》2024-10-22】

财财是个好吃佬

谁把当废品卖了?

聽風者

致敬英雄王锐[点赞][玫瑰]