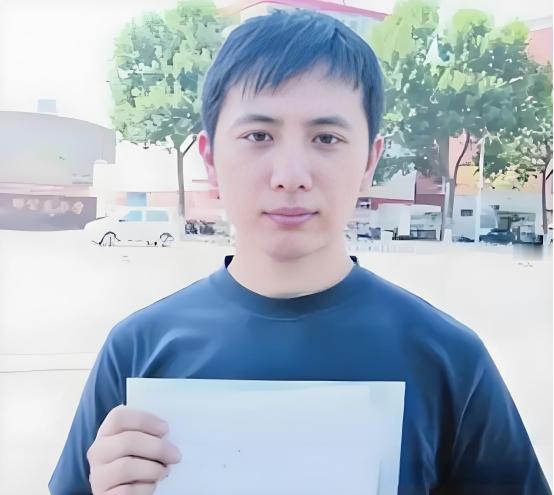

“白嫖成功了!”天津一男子驾车时,看到老太太翻越护栏摔倒,男子下车将其扶起,却遭到老太太讹诈,将男子告上法庭,法院判决男子承担40%责任,赔10.8万元,因未买交强险自担全责。男子不服,悬赏11万寻证。 许云永远记得那个秋日的下午,行善的“代价”便是旷日持久的追责。 他开车经过街头,瞥见一位老太正在尝试翻越马路中间的护栏。场面意外地惊险,她瘦弱的身影似乎随时都会不堪重负地倾倒。 果然,一声轻微的响动后,老太摔倒在了护栏旁的地上。 许云连忙停车跑过去,老太已经是半昏迷状态,急忙将她送往医院。那时的许云还未曾想到,他在这场毫无准备的善行之后将会面临的,不是感谢,而是一场漫长而复杂的追责。 老太的家属迅速在医院里指责许云是肇事者,许云的善举在他们眼中变成了“罪证”,而他,原本是好心搀扶,竟被扣上了“肇事者”的帽子。 在这起似乎无解的责任追讨中,真相逐渐失去了原本的清晰边界。 围绕着许云的质问和非议开始甚嚣尘上。监控录像——这原本能定夺事件真伪的最直接证据,却不知何故消失不见。 事发地的监控系统被删除或覆盖,使许云难以证明自己在事发时与老人并无直接接触,而只是路过停下搀扶而已。这场戏剧般的风波因此失去了唯一的眼见为实的依据,而证据的缺失,反而成为了家属进一步施压的依据。 法院开庭之际,双方的律师展开了一场持久而激烈的辩论,但因事发时监控缺失,老人摔倒的过程到底是因护栏障碍所致,还是因他人驾驶行为而间接导致的,则变得难以定论。 法院于是只能退而求其次,转而依据老太的伤情与案发现场的痕迹进行推理。 法医鉴定显示,老太的骨折伤情高度符合车辆前保险杠的高度。这一信息被家属认定为许云对老人造成惊吓的有力佐证,他们指出车辆急刹车留下的轮胎痕迹,是许云急促制动导致老太跌倒的间接证据。 而另一方的律师则反驳称,这一伤情高度的吻合并不代表着任何直接的接触,双方围绕急刹车与受伤是否存在必然联系展开了激烈辩驳。 最终,法院在证据缺失的情况下做出判决,许云需承担10.8万元的赔偿。 法院裁定的依据主要在于,在此案中,急刹车的行为或对老人心理产生了“惊吓效应”,可能影响了其翻越护栏的平衡。 而依据《道路交通安全法》相关条款,驾驶员在紧急制动情况下应负有一定的注意义务,防止对行人造成不必要的心理压力或惊吓。在法官看来,尽管没有足够证据证明许云与老人发生直接接触,但间接责任依然无法排除。 这个判决结果一出,不少人将其与“彭宇案”相提并论,认为这类判决无疑给本就脆弱的社会信任添加了一层阴霾。在很多人眼里,许云的遭遇成了一种近乎寓言式的警示,预示着见义勇为在现代社会所面临的风险。 网民们开始纷纷评论,指责这种判决扼杀了人与人之间的基本信任,甚至有人呼吁今后在目睹老人摔倒时最好选择远离,避免卷入不必要的麻烦。 许云并未就此接受这份判决。 为此他悬赏11万元,公开寻找当时在场的目击者。只要有人能为他作证,证明自己并未直接导致老人摔倒,他愿意承担一切寻找证据的成本。 但即使是这笔高额悬赏也未能让事情出现任何转机,因为监控缺失和当场无目击者已成为事实,诉讼也因证据不足而维持原判。 这场风波最终未能因许云的坚持而扭转,但其引发的社会讨论却在逐步升温。 见义勇为在过去被视作美德,而如今在某种意义上似乎成为一种不小的风险,甚至可能将个人推向法律的争议漩涡中。 道德与法律在处理这类事件时是否应当做出更细致的划分?而在案件责任判断的过程中,证据缺失是否意味着在伦理上必须让步? 诚然,许云在这个过程中并未直接证明自己的清白,而老人家属也未提供直接证据证明他的责任;但在这个事件背后,隐藏着的是更深层次的社会信任危机。 在没有证据的判决下,人们开始畏惧走近他人,开始质疑自己的善意是否会反过来伤害自己。 如果说“见义勇为”在社会中是对善行的一种褒扬,那这种褒扬在面对法律时是否过于脆弱,甚至成为善行者的风险? 最终,许云的选择并未获得更多的支持,但“扶不扶”的话题却是经久不衰。 【信息来源:网易新闻】