版税收入达到百万元级别,作者年底只拿到1万元;住在环境堪忧的养殖场里;11年没有交社保和医保,也没有签劳动合同;被人称“哥”的一号负责人长期PUA……

近日,随着网友@真-柳堡及其前同事的发声,漫画工作室A-soul登上热搜。这些讲述,逐渐撕开一个被称为“家”的旧日大梦。

“哪个A-soul?”近日,网友@真-柳堡在社交媒体上发表系列长文,控诉自己2008年起供职的A-soul工作室存在压榨员工行为,有网友这样问道。

此A-soul非彼A-SOUL。后者是一个虚拟偶像女团,前者则是一个在业内颇有名气的漫画工作室。

A-soul漫画工作室成立于2007年,正好赶上了中国连载漫画的快速道。《知音漫客》和《神漫》等漫画杂志曾在学生群体中几乎无人不知。2011年起,A-soul出品的《浪漫传说》《暴走邻家》《极度分裂》等知名漫画相继在《知音漫客》上连载,收获大量粉丝。而后,漫画改编网络小说的风潮兴起,《斗罗大陆》漫画版就是由A-soul的画手绘制。

关于A-soul画手群,2015年的一篇报道写道:“这是很特别的一群人:他们怀揣着‘超越日本漫画’的梦想,在北京郊区买了一块8亩地的养殖地,每天从早画到晚苦练内功,希望有朝一日变成能超越尾田荣一郎的漫画作者;他们自己盖房,养殖孔雀、火鸡、兔子和狗,团队化地创作漫画,一年收入超过200万元,而这些钱放在团队成员每个人都知道的地方;他们没有工资也没有私有财产,更没有私生活。”

目前已离职的@真-柳堡是A-soul的元老级成员,他自述,当年就是被这样的乌托邦叙事打动。2024年4月,他向工作室负责人之一询问,什么时候能补齐之前11年从未缴纳的社保和医保,该负责人回复,“2008年到2019年没有工作室”,以及,工作室和画手之间“没有劳动关系”。

工作室营造了这样一种“家”的氛围:没有老板,只有“哥”;没有同事,只有“家人”;没有工资,只有“生活费”。数十个漫画家和助理们在京郊的养殖场同吃同住,没日没夜地画漫画,他们的目标是成为“绝对最强的存在”。

A-soul在行业中犹如深海里的鲨鱼。很难想象,这批画手在京郊养殖场过了几年极度贫困的集体生活。在外界看来,“哥”的成功就在于他控制着这些铁打不动的画手,并持续吸引众多满怀国漫理想的年轻人前赴后继地来到这里。

@真-柳堡的发声使得A-soul登上热搜后,多名自称在A-soul待过的网友相继讲述他们的所见所闻,包括非人的工作环境、劳动时长和“哥”的精神控制。这些片段,逐渐撕开一个被称为“家”的旧日大梦。

2019年年底,工作室转型成公司,“哥”顺理成章地成了老板。在此之前,所有漫画家和助理从未与工作室签订劳动合同,名义上他们都是自由职业者,亦不存在缴纳社保的记录。

对@真-柳堡和他的前同事来说,A-soul已经是过去式,但近十年的创伤仍然难以抹去。我联系到他们,不止一个人向我表示,语言功能已经受损,无法口头准确表达,很多回忆出现断裂。

皮皮,一个为这个“家”的贡献名列前茅的头部漫画家,去年彻底离开了团队。她表示,前十几年的集体生活,就好像“误落尘网中,一去三十年”。

京郊的“家”

长久以来,北京被各路文艺创作者视为梦想之地。玩摇滚的,搞文学的,画漫画的,大多绕不开北京。这里曾被赋予了太多意义,就如同巴黎之于欧洲文艺青年。

阿和的梦也始于北京。他想在北京干出一番事业,写小说也好,画漫画也罢,只求能养活自己。2007年,他经朋友介绍认识了“哥”,而后加入A-soul。2008年,工作室从北京城区搬到通州,一个地处北京东南部、与河北廊坊接壤的郊区。

之后3年间,工作室先后辗转于太玉园小区、皇家新村和张家湾铁路货场,2011年,终于在漷县镇东鲁村的“荣荣养殖场”落脚。

北京的繁华大抵与京郊的人们无关。在京郊形成的草根创作空间,由于位置偏僻而交通不便,往往较为封闭。A-soul也不例外。每次进城,阿和得先坐14路公交车到土桥站,再换乘八通线地铁,全程需要2小时。

在养殖场,家人共同养着成百上千只动物,除了鸡、鸭、猫、狗,还养有蛇、孔雀、龙猫、小白鼠、乌龟、守宫和巴掌大的蜘蛛,等等。喂养动物的工作带有随机性,它们时常也陷入糟糕的处境。

阿和晚上睡觉时,常常感到老鼠们从他的胸前跑过,“跟《狮子王》里一群狂奔的角马一样”。

从某种意义上讲,养殖场的确成就了一群年轻人的理想。来到这里的人,大多20岁出头,怀揣一腔热血搞原创,希望靠漫画活下去。

那时,皮皮刚从一所名校毕业。她自小是个学霸,原本计划去巴黎留学,但她怀疑这个决定是否正确,于是继续上学——因为她找不到工作,没法在社会上生存。她觉得,这样下去,无非就是放纵自己“再次流浪”。

养殖场的篮球场和孔雀。(图/受访者提供)

在迷茫中,她选择了一条自认为叛逆且硬核的道路,就是跟着“哥”去创业,做原创漫画。当她把决定留在通州的消息告诉父母时,他们觉得女儿疯了。不过,皮皮身边一群搞艺术出身的朋友倒是以为她是要去从事行为艺术,并不觉得稀奇。

皮皮是第一个称呼“哥”的人,因为她自小就特别想要一个哥哥。但她没想到,“哥”后来会如此在意这一称呼。“他真的希望所有人都叫他哥,而且不是哥哥,也不是大哥,是‘the哥’,唯一的哥。”

“哥”的自我观

2009年4月11日,“哥”宣称要送给家人们一份“最好的东西”。在阿和的记忆中,这是一场必须全员聆听、持续50天之久的个人讲学。“五十天大课”的野心之大,相当于要给所有人提供一套完整的世界观。

从2009年4月上旬到5月下旬,每天晚上,“哥”一声令下,全员就得在大屋集合。他坐在老板椅上,面向挤作一团的数十位家人口若悬河。与此同时,老张会打开Word文档,担当现场速记。这份速记文档人手一份。

阿和向我展示了当年的笔记,第一堂课是“赋予意义”,第二堂课是“认识自我”。4月13日,终于迎来“放下自我”,“哥”教人不要顾及自己“所谓的面子和尊严”——这既是“自我的束缚”,也是“阻挡人前进的最大障碍”。他说:“真正的尊严,是建立在绝对的力量下的。说了就是说了,贱者无惧。”

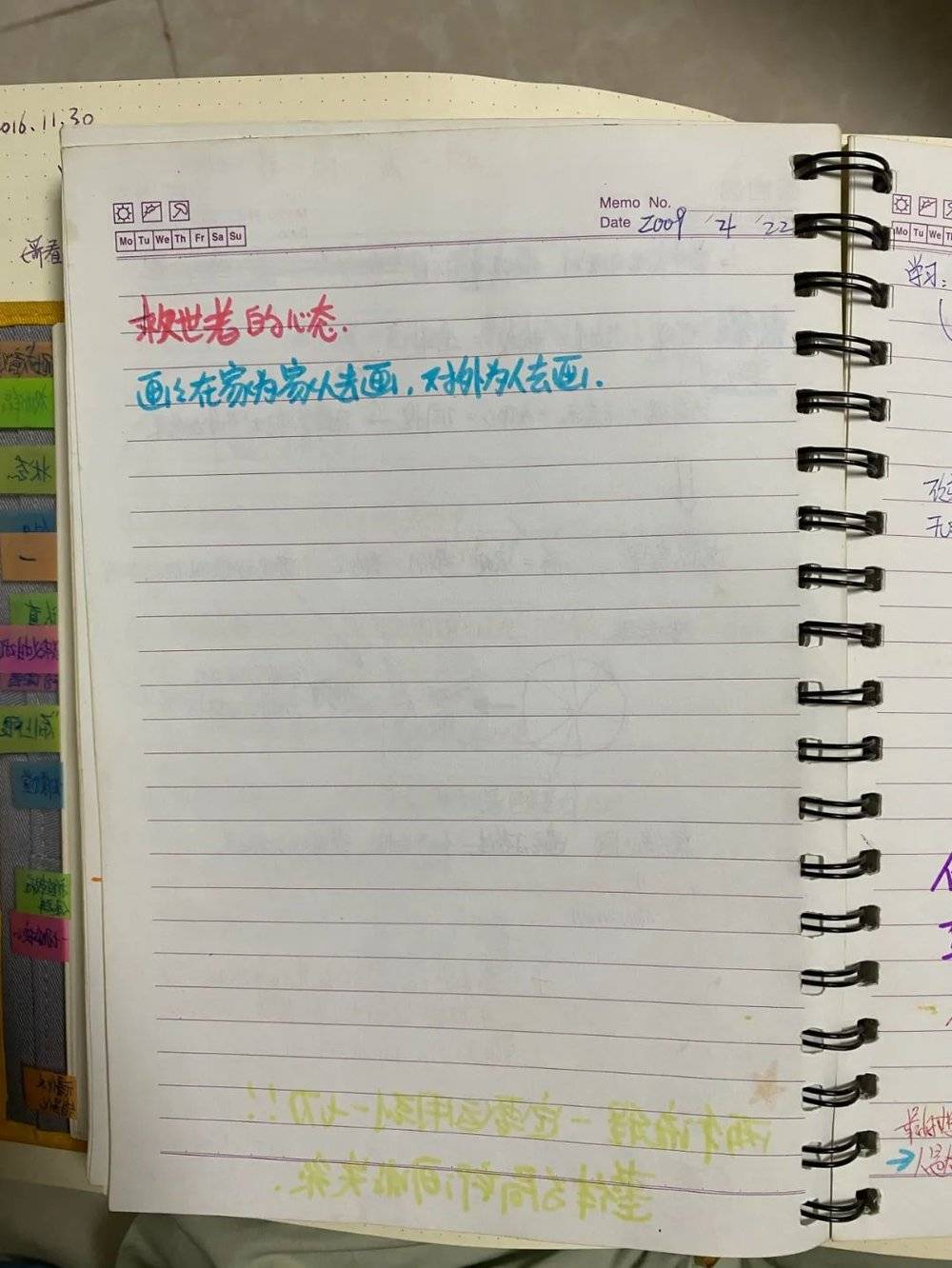

皮皮2009年4月22日的笔记,上面写着“救世者的心态”,“画画在家为家人去画,对外为人去画”。(图/受访者提供)

翌年2月18日,“哥”又将大家召集起来,回顾工作室存在的“离家出走”“关系维持”“意识冲突”等问题。他质问大家今天都干了什么,随后把目光投向了强子。强子回答:“画稿,写总结,灌水,吃饭。”

“说得真理所当然,这就是你一天该干的事儿?”

“哥”当场发火:“刚才强子那样,我就大嘴巴抽死你,真他×招我生气。你现在知道什么我问你?你现在知道人要有意识吗?你知道人要主动吗?你知道要用笑容和好来面对吗?”在他眼中,阿和是懦弱的,强子是无耻的,这些人是一群白眼狼,让他操碎了心却不见长进。

据几位离职员工的描述,北京时期的“哥”是谈话高手,无论何时何处,只要你的情绪出了问题,“哥”绝对奉陪到底。阿和记得,“哪怕他已经睡了,甚至是凌晨三四点,只要在他卧室外敲敲窗户,他就会第一时间起床,满是眼屎、蓬头垢面地出来和你谈话,给你讲课,开导你”。

“哥”的演讲主题包罗万象——从意识到行为,从心态到状态,从流程方式到调控计划,从自我成长到自我改变,从自己到他人。偶尔,他才会讲讲有关漫画的东西。他告诉大家,一个只会画画而不懂“做人”的家伙——“他就只是能生存但是不能存在”。

2014年之后,工作室走向风生水起的阶段,小江是在这一时期加入的。作为新人,他当时被“哥”找去谈话,这被视为一种恩惠。“就觉得哥对我也太好了。哥这么累,心里还有我。”

写日记是例行之事。小刘回忆,日记通常分成两部分——“小我”和“大我”。前者是关于今天的工作内容,如果被发现稿量不达标,可能会被谈话;后者则是关于今天为这个家贡献了什么,或是对家里发生之事的总结,例如“哥公开批评某人”。

皮皮是A-soul里的学霸。每次“哥”演讲,她都坐在前排,专心做笔记。皮皮向我展示了厚厚一摞笔记本,上面写满五颜六色的笔记。她原本以为自己掌握了那些理论就能变强,如今回看那些字句,只觉得都是些疯话。

皮皮解释了她消化后的“哥”的理论:人从初始状态的“本我”走向“自我”,到达第二层;若能改变自己,又与“本我”结合,就进入第三层。其他人尚在第一层的时候,“哥”自诩已达第五层。再往后修炼,层数会相应提高,脑内同时能调动的意识也会变多。皮皮说,“哥”声称最多能同时调动200多亿个意识。

皮皮在笔记本扉页写道:“我要成为一个绝对最强大的存在——哥教我们的。”(图/受访者提供)

流水线上的纪律

在A-soul,睡眠是被严格控制的。有一个不成文的规矩,大家睡前要跟“哥”打声招呼。回屋后,睡觉进入倒计时,超过8个小时就会被叫起来工作,忙时只能睡三四个小时。小刘记得,睡眠时间也得写在每日总结上。

没有纪律委员,人人都可能是纪律委员。小刘称,任何没有维护大家庭的行为,都可能被揪出来。没有明文规定,但很多人会这么做。

阿和不属于任何组别,是工作室的边缘人物,他常年被“哥”指工作不积极,早就被视为“破坏家庭和谐”的眼中钉。对阿和的重点管理,也成了“家”的日常。

在养殖场里,手机是统一配发的,很多人都有过被偷看电脑、当场被迫交出手机检查聊天记录的经历,被没收手机也不罕见。但像阿和这样,手机被砸得粉碎的大概不多。他喜欢锤子手机,便自己掏腰包买了一部,备用机被“哥”的妻子“嫂”发现后,当场被砸得粉碎。

常年不透阳光的集体宿舍。(图/受访者提供)

所有和赶稿无关的事情都被认为是“私事”,包括健身、洗澡。有次,阿和难得提前完成了工作,他和同伴在角落做俯卧撑,想着恢复体能,不巧被人看见。刚做了10分钟,他就被“哥”拦下,“哥”在大屋数十人的围观下批评他:“练肌肉有什么用?”此后,阿和又被抓了两次,遂放弃健身。

洗澡次数多、时间长,都会被数落。作为习惯每天洗澡的南方人,小刘在A-soul创下一个月没有洗澡的纪录。让小刘想不通的是,厕所男女共用,但洗澡间的门却永远关不紧,“我不相信换把新锁能有多少钱”。

每次洗澡,小刘都把水开到最小,耳朵竖着,倾听门外动静。若是听见脚步声,她就大喊一声“有人啊!”。天转凉后,浴室没有暖气,她为了“合群”,索性就不洗澡了。

浴室。(图/受访者提供)

事实上,“哥”的卫生条件也好不到哪里去,他也不怎么洗澡。出门会客前,他才勉强收拾一下。如此一来,其他人就默认“哥”是在跟大家一起吃苦。活像流浪汉的“哥”,怎么可能是个骗子?

皮皮想起,“哥”说过这样一句话:“人脏不是因为身脏,是因为心脏。”

不洗澡、不健身,更不出门溜达,熬夜赶稿是常有之事,大家因此常常生病。在整个国漫黄金期,A-soul便以产量大、产能高闻名,均分给每个画手的稿量,是同行的数倍。而漫画连载是连续性、强制性的工作,截稿日前必须交稿。

在这种情况下,“我们会认为这是编辑的要求,并不是‘哥’不让我们出去玩。‘哥’说了,只要没稿子,以后咱们天天出去玩。”皮皮说。

工作场景。(图/受访者提供)

A-soul产能之大,离不开背后无名无姓的漫画助理。助理是共享的,需要画所有组的稿子,包括描线、上色等。尽管已经当上组长,画手也时常要处理这类工作。

2018年年初加入A-soul的助理阿贵称,新人第一年没有固定工位,只有趁别人睡觉的时候,他才可以坐在别人的位置上干活。因为大家的作息都很混乱,所以他的工位时常是流动的。

小刘认为,每个稿子虽然作画的细节不同,但是作画的核心又似乎是一样的,她称为“刷稿”。在此环境中,漫画家很难产出有价值的创作,一切以量为主。

2010年2月18日的一次讲座中,“哥”这样说:“连载我可以不要,是你自己想要,我才允许你有的它。”

A-soul根本缺乏做原创的土壤,皮皮早就认识到这一点。她认为,做原创漫画的前提是余闲,只有在余闲中才可能挖掘精彩的故事。漫画家需要有新的生活经历,倘若一直处在一个封闭空间做着重复的事情,灵感总有被消耗殆尽的一天。

“比如说你编一个梗很搞笑,你会发现能搞笑的就那几招。然而,商业漫画的节奏,所谓周更、双周更,会极大消耗作者的原创力。当你想停下来休息的时候,读者可能不理解。”皮皮说。有几年,她到外地签绘时,会萌生飞机失事的想法,“这样就再也不用画画了”。

“跟着这个人干就行了”

如果说皮皮和大多数年轻人的加入是出于迷茫,强子的加入,则是在理性思考之后做出的选择。这也让这家工作室的后续发展变得愈发荒诞。

强子入行早,他1998年开始画漫画,2000年初发表的连载为他积攒了一些名气。没几年,他所在的原创漫画杂志逐渐式微,行业进入低谷期。2003年,他离开北京,到上海谋求机会。

到上海后,情况并未好转。2006年,强子好不容易拿到一个连载,结果,才出了三期,杂志社就没了。他决定再次回到北京。在行业内颇受信任的编辑老张,当时也处在失业状态。想靠漫画活下去怎么就这么难?所有人都渴望寻找一条出路。然后,“哥”出现在他们面前。

强子是在老张的介绍下见到“哥”的。当时,“哥”给他留下很糟糕的印象,他甚至不想和这个人有过多的交流。强子对于人有一套自己的认知——“有创作愿望的人一般都有底线,这种人不会做太糟糕的事。”当时做漫画的人,或者带有一些文人气质,或者带有“我要变强”的朴素热血感。

而“哥”恰恰不具备这样的气质。“这个人身上有一种市井的气息,说白了有点儿像我在街边儿看到的那种特别能混、能折腾的小商小贩。”但神奇的是,就是这样的人,“他们能把(漫画)这个事最后撮成,搞起来。”强子说。

2011年至2013年,工作室发展得异常迅猛,多部连载于《知音漫客》的作品大热,为A-soul打响了名声。盛极一时的《斗罗大陆》漫画版也由A-soul的团队绘制。这一切似乎印证了“哥”的正确性。

“当时就觉得,跟着这个人干就行了。”强子说。确实没人见过这个阵势,大家也越来越相信他。

强子也思考过,为什么“哥”偏偏选定了他们?他说,漫画家共有的特质是足够单纯,也足够傻,他们不理解商业逻辑,不了解风口上猪也会飞。

《知音漫客》等杂志的兴起,让漫画的市场需求量激增,为一批漫画家创造了奇迹般的收入增长。但“哥”将这一切归功于自己,自诩为行业里的“神”,很多家人也信以为真。

尽管行业整体收入激增,A-soul亦受惠于此,但折算下来,个人收入与实际工作量并不成比例增长。皮皮给自己算了一笔账:以高峰时期为例,她的稿费最高可达每页1200元,但按照当年收入折算,她到手的稿费,相当于30元一页,白菜价。由于环境封闭,皮皮根本不知道自己的作品在社会上有多大影响力。

养殖场的院子。(图/受访者提供)

无私的反面

阿和说,A-soul原本的写法是“Λ-soul”。在“哥”的解释中,“Λ”象征着人和人之间相互信赖,即把自己的后背交给伙伴。与此同时,“哥”很喜欢谈论自我,但他不允许别人说“我觉得”。

这让人联想到美国作家埃里克·霍弗在《狂热分子》一书中的观点:无私者的虚荣心是无边无际的,“毫无疑问,在把自我中心的生活换成无私的生活以后,我们得到的自尊是庞大的”。

“哥”也是这样教育家人的,他曾当着所有人的面说:“人可以自利,但不可以自私;可以维护自己的利益,但是不可以拥有自己的私心。”

不过,在涉及如何分钱上,所谓无私,很难避免产生分歧。

曾在漫画杂志担任主编的从业者今今告诉记者,在中国漫画行业起步那几年,漫画工作室可以理解为一种自发的“社团”,一群兴趣相投、理想一致的伙伴聚合在一起,类似于日本的”常盘庄“。

今今认为,高速发展下野蛮生长的工作室,难以解决发展过程中逐渐显露的现实问题,比如版权归属、稿费分成等,也因此陷入纠纷。

正常状态下,漫画工作室的作者不论是创作还是收入,都应该是独立的。站在杂志的立场,编辑选择的是作品,以及作品背后的作者。因此,稿费应该直接打到作者的账户上。

2007年春节,皮皮收到了1万元的“家里的分红”——这是当时的说法,有时也会被说成“生活费”。据多方说法印证,“哥”当时掌握了作者的稿费收入渠道,由其统一管理。

发钱的方式颇有仪式感。每年春节前,“哥”会把卡里的钱取出来,再以现金形式发放给大家。叫到你的名字,“哥”就把一大坨现金递给你。当时皮皮揣着这沓钱跑到银行存起来,她第一次对靠漫画活下来有如此直观的感受。

年底领钱后。(图/受访者提供)

这种发钱方式持续到2018年春节。工作室处在上升期时,每年给家人发的金额也会变多。经多方求证,当时并不存在清晰的“分红”计算方式,为工作室创造最多收益的“稿王”和常年不振的“吊车尾”,会领到数额相近的现金。

工作室至今流传着不干活也能领差不多工资的说法,令旁人羡慕。在工作室如今所在的海南,记者了解到,邻村村民并不理解最近工作室面对的负面舆论,因为听人说,不论画得多还是画得少,都拿一样的工资,“现在很多牛马都想要那样的老板”。

皮皮得知这一说法后,有些生气。她承认这是事实,但并不代表“哥”就是个好老板。“我一年能创造成百上千万(元)的营收,为什么我和不干活的人的工资就差个一两千块?是的,不干活的人会很爽,但我们那些在一线扛着的人很痛苦。”

多年以来,盘旋在她脑中的一个疑问是:为什么不开掉那些工作量少的人,比如阿和。但她完全不讨厌阿和,她只是质疑工作室的制度。

皮皮曾向“哥”反映制度的不合理:为什么多劳就只有多劳?她当时也提出自己的诉求:“不说给我什么超额收益,就是能不能让我有一个‘市场价’。”

这件事过后,她明显感觉自己被这个家孤立起来。她也不知道事情如何传开的,但很多人开始对她冷漠,甚至孤立她的组员。这是导致她离开的重要原因。

逃离

还在通州时,同行都说A-soul是“铁板一块”,很难撬动里边的作者,尤其是元老级人物。阿和告诉我,如果可以的话,“哥”希望在养殖场待一辈子。

2019年年底,受北京人口政策影响,漫画家养殖场难以为继。很快,工作室搬迁到武汉,“家”违背了它原本的诺言,成了一家正规公司,“哥”毫无悬念地成了法人代表,家人也瞬间变成员工。

皮皮对这一转变很敏感,她从未承认“哥”是老板。“我们是冲锋的人,而你是鼓励我们大家冲锋的人。”她说,如果从一开始便是雇佣关系,“我名校毕业的,你这个一年一万(的工资),你雇不起我。”在武汉时期,皮皮逐渐坚定了离开的决心。

很多人敏锐地体察到“家”细微的变化。脱离了养殖场的封闭空间,哥变得没有以前那么善言,也不太频繁将所有人召集起来听他演讲了。由于楼层阻断,他不再像过去那样抬头就能纵观全局,反倒时常缩在自己的房间里。

在很长一段时间里,“哥”需要别人给他做饭或者点外卖。“你只要不给他打水,他就可以不喝。”皮皮说。在她看来,“哥”似乎不太具备一个移动互联网时代的都市人所具备的能力。

这时,大家开始出门溜达,但适应起来也需要一些时间。有次,小江被皮皮带出去吃麦当劳,小江紧张到尝不出来味道。一想到自己吃麦当劳的这段时间里,其他人或许在负重前行,他就完全放松不下来。

采访的最后,皮皮跟我讲述了一段《绿野仙踪》的故事,她用自己的方式阐释了小魔术师被识破的桥段:

“翡翠城的统治者奥兹让他们去打败西国女巫,他们义无反顾,勇往直前。但是,当他们回来后,发现奥兹什么都给不了。他们把奥兹揪出来,发现他其实是个小魔术师,他只是在扮演一个强大的统治者。稻草人想要一颗心,他就拿棉花给稻草人缝了一个——他只能给你一些假的东西。

“多萝茜问,你怎么能骗人呐?魔法师说,我有什么办法?每个人都在期待我做不到的事情,你们想要的东西我根本无法给你们。你没胆量,谁能给你胆量?你没勇气,谁能给你勇气?你没脑子,谁能给你脑子?

“矮小的魔法师只是在扮演一个强大的人,而奥兹国的居民们还是戴着绿色的眼镜。因为魔法师要求他们都戴上绿色眼镜,他们的世界就是被过滤过的。

“后来,大家发现,其实稻草人特别有脑子,他擅长管理。狮子在战斗的过程中也锻炼出了胆量,这都是在冒险中自己获得的,而不是由伟大的魔法师奥兹给予的。”

对于那些至今留下来的人,皮皮认为,他们仍未摘下奥兹国居民的绿色眼镜。“他们认为,这个世界上所有东西的结算,比如说幸福、爱情、金钱、社会地位,都是由‘哥’变出来的。并不是我的读者给了我经济支援,不是社会给了我福利,不是国家保障了我的基本权利,而是(因为)‘哥’。”

离开后,皮皮回看过去十几年的集体生活,也曾感受到被欺骗的失落。但她并不觉得自己失去了一切,起码,她获得了面对真实的勇气。如今她已近40岁,作为一个独立创作者,她觉得自己的人生才刚刚开始。

“哥”也问她为什么要走。她说:“我想做个自由艺术家,想换一个生活方式。他可能不相信,但我说的是真的。”他没说太多,只说,希望有一天你不会叫我真名,而是继续叫“哥”。

《新周刊》记者曾联系工作室转型后包括“哥”在内的负责人及在职成员,他们均拒绝接受采访,其中一位接近他们的人表示:“我只能告诉你一句,成年人的世界没有对错,只有利益。”

(应受访者要求,文中的皮皮、阿和、阿贵、小江、小刘、强子和老张皆为化名。)