2024美国总统大选终于来到了最后结果揭晓的时刻。

是特朗普重回白宫,还是美国迎来首位女总统?大选结果出来后,会不会像2020年那般重燃冲突?如此紧张对立之下,新总统如何解决“合法性”危机?而对于新政府的内政外交政策,又该如何期待?

对此,观察者网邀请华东师范大学美国研究中心特邀研究员、历史学博士贾敏老师,谈谈他对选情的见解与研判。有意思的是,在这次见面聊天时,贾老师“打破惯例”,即兴拿起手边正在看的一本书作为引子,从当下美国人的“精神状态”、美国社会的氛围聊起,总结出了五个结构性的问题——泛政治化、教育、贸易全球化、社交媒体、黩武主义。

作为长期观察美国政治和美国社会的研究者,贾敏老师直言,2024年的美国大选令人颇感疲惫,胶着的选情,跌宕的“剧情”,高度对立的群体,过度饱满的愤怒情绪……都让人们的热情早早耗尽,选举早已进入“苟延残喘”的状态:快点给个结果吧。

但有了结果又如何?存在的问题不会得到解决。无论什么结果都只能反映一个事实,即美国民主的劣化和失灵;现成的机制并不能帮助美国选出一个让大部分人接受、能形成共识的领导人。这是深层次的民主机制问题,不是靠一场选举能解决的。

同样的,我们今天如此关心美国政治、关心总统大选,但一场大选是否能真的让我们“看见”美国?美国媒体所呈现的美国大选,我们看到的美国大选,还有美国人眼中的大选,其实都不一样。同样的,我们得出的结论,能不能被我们的研究对象客观接受,这也是值得思考的问题。

以下是对话全文,供读者参考。

图片摄于2024年9月10日两位总统候选人的首次也是唯一一次电视辩论AP

美国社会为何充满失败主义情绪?

观察者网:贾老师您好,2024年美国大选的投票日即将到来,首先想请您宏观性地聊聊对于这场大选从“开打”至今的观察体会?

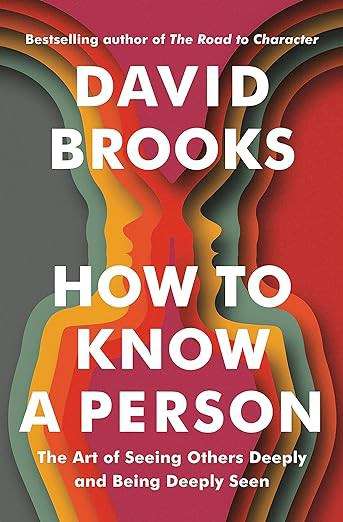

贾敏:谈及2024年美国大选,我想从最近阅读的一本书谈起:这本书名为《HowtoKnowaPerson:TheArtofSeeingOthersDeeplyandBeingDeeplySeen》(直译为:怎样才能认识一个人:一种看见与被看见的艺术)。作者是美国非常有影响力的作者,《纽约时报》专栏作家,意见领袖大卫·布鲁克斯的最新作品。

大家脑海中本能地会跳出一行字:这会不会是一部心灵鸡汤式作品?的确,该书用很大的篇幅来探讨当代人士应如何去发现、洞察、理解自己和他者,以及如何进行自我疗愈。而我在阅读的过程中,自然想把该书的主题,引申到美国大选。

在今天的美国,有很多的人并没有被同处一个社会的另一群人看见,甚至从未有机会被看见;同时另一群人也无意、甚至厌恶看见他们。他们彼此之间虽然同处一个空间,同处一个国家,却彼此不愿看见,相互憎恶。

布鲁克斯认为,造成这个问题的原因,就是当今美国社会正处于一个泛政治化的漩涡:公共事务,从教育、文化、生活、到经济、外交等,都在泛政治化。

政治原本是人类社会生活的组成部分,聚焦公共决策,关注重大国计民生,公共属性强。但今天的美国政治已成为利益集团或某些特定议题的附属品,本该有的公共属性正在褪去。

他还发现现在的美国人非常易怒,这里面既有经济问题,也有心理问题,这些易怒的人又非常热衷参加政治。这个人可能在生活中是个“loser”(失败者),对现实极其不满;越是不满,往往越喜欢参与政治,因为政治活动提供了表现与宣泄的渠道。社会中的戾气、不满,能在政治中找到很好的发泄口。他们积极参与选举政治,有些人被特朗普的MAGA所吸引,也有被身份政治的氛围所感染。换句话说,政治把美国社会中的负面情绪吸收进去了。政治本身的公共属性越来越淡,而个人属性越来越强,这就导致政治决策越来越缺乏公共意义。

因此今日的美国社会,表面上看起来是右翼民粹主义大行其道,左翼运动不亦乐乎,但内核是美国社会在心理层面出了大问题。

观察者网:为什么人们变得易怒、社会上充斥着失败主义情绪?美国人的生活、心态发生了什么变化?

贾敏:布鲁克斯提出的另一个关键问题就是教育。过去五六十年,美国教育出现了一个大问题,就是精英教育,或者说优绩主义的全面铺开。大学里面除了教你完成一篇漂亮的、充满注释的得体文章外,其他什么都不教,既不会告诉你人生道理、生活经验,也不会教你如何跟别人交往,人们不知如何安抚他人。教育成了一个博取功名、实现阶级/社会地位跃升的有用工具。当教育培养出来的是一群没有灵魂、没有思想的精英,而这批人恰恰占据了社会的中上层,时间一久就会成为大问题。

前面提到的是“P”(Politics)——政治问题,这个是“E”(Education)——教育问题,另一个就是“T”(Trade)——贸易全球化问题,全球化与产业链外移导致经济结构变迁。这三个问题大抵构成美国困境的现状。在布鲁克斯看来,前两者的影响更深。

作者的立场也很简洁,即美国需要再次道德化,增强人与人的沟通,加强社群的力量,重视对个人的抚慰,美国需要疗伤等等……这些建议其实是非常文化保守主义路径的风格。

作者最打动我的,是他拿自己的亲身经历讲故事:他的发小因为严重的抑郁症,最终放弃自己的生命。而作为畅销书作者的布鲁克斯,自诩对社会、科技、社科等话题信手拈来,侃侃而谈的建制派精英,却根本无法阻止友人走向终点。这种情况让他产生深深的挫败感,知识分子似乎可以指点江山,却无法为最亲近的人指点迷津。他开始扪心自问,你究竟能看到别人多少,你所看到的,是否就是真实的他者,或仅仅流于表面。

那么回到美国政治,我们今天如此关心美国政治,关心总统大选。但我们真的关心美国吗?我们真的能看见美国吗?我们得出的结论能不能被我们的研究对象客观接受?这是值得反思的问题。

观察者网:但现在还有一个问题是,这些东西,无论是你想让别人看到的或是很多表象的、肤浅的、甚至错误的,通过互联网这道工具的发酵,更加加深或固化人们的刻板印象,让人以为这就是真相,这就是我想看到的。

贾敏:互联网、社交媒体的高速发展有利有弊,关键在于个体有没有一种正向的驱动力,如果只是被动地全盘接受,形成一种类似于“被投喂”的方式,生活在一个信息茧房中,我们的情绪就被控制了。像是自我思考能力、辨别能力等等,久而久之会慢慢丧失。社交媒体将人群部落化,并不断将其固化。

最近跟一位在美国工作的华裔记者聊天,他的观察是现在记者能力在大幅下滑,一线采编能力下降,有些直接对其他媒体网站的内容稍加改造编辑就发出去了,但假如你引用的第一手原材料都是假的,你自己都信了,再传播到二线、三线会变成什么样?这种虚假信息、谣言的内循环会造成一种很糟糕的现象。当然,有经验的老媒体人的流失也是造成新闻业质量低下的病因。贝索斯最近在华盛顿邮报发表的署名文章,其实也再次自证了这个困境。

观察者网:可是在美西方社会,新闻媒体被视为“第四权”,如今它是否还担得起这个名号,尤其是在互联网、社交媒体的冲击下?您前面提到政府对信息的操控,这一点在美国如何体现?

贾敏:美国媒体与第三方机构在过去几年中对新闻事实的核查次数与力度,前所未有得高。反过来说,虚假新闻的泛滥,也成为一个普遍现象,难以根除。再往上说,在后全球化时代每个国家政府都在严控虚假消息的传播。但悖论是,你控制得越多,大众的分辨能力似乎变得愈弱,社群比以往更容易受到假新闻的传染与蛊惑。接着前面的话题,这正是美国社会的第四个问题,社交媒体的部落化。

第五个问题就是美国外交政策的“黩武主义”,在伊拉克、阿富汗、中东等问题上,美国始终摆脱不了军事干涉,背后是军工复合体的利益驱动。

观察者网:您提到美国精英和美国外交,最近在中文互联网传播度非常高的米尔斯海默和杰弗里·萨克斯的对谈中,萨克斯讲了一段很有趣的话:“印度将与美国结盟对抗中国的想法,只会出现在华盛顿某些人的梦里。因为这是华盛顿的另一种幻想,他们应该拿本护照去看看世界,了解一些东西。这些人是我在华盛顿的挂科学生,因为他们不听他们教授的话。”萨克斯的这段话,是不是也指出了美国政策层的另一个问题,即华盛顿的精英官僚、分析决策者能力滑坡?这跟您前面提到的美国外交政策的问题,是不是并列存在的?当然,这种现象可能不仅出现在美国,欧洲也是如此。

贾敏:你提到的这一点,还可以联系到前面提到的美国教育问题。试想美国的外交官,通过写几篇论文,参加几个讨论,拿到博士学位,然后走上外交岗位,那一定会出大问题。因为他们习惯了从理论到理论,缺乏实践,让这样的人去做政策制定,一定是纸上谈兵。

美国现在就是这个问题,大学里面培养出来的学生,很多只会高谈阔论各类理论,自由主义、保守主义、现实主义、集权主义,你让这样的人去写政策文件,当现实跟想象不相符合的时候,他们就会削足适履,通过扭曲现实以符合理论的权威。

美国是一个具有深层价值观的国家,如果跟现实不符,那就按照我的价值认知去写,正如我们当下能在现实中看到一些美国政客、官僚或智库所说的话“中国就是一个共产主义国家,不管它的市场有多大,它无法改变自己”……类似这些理念,会潜移默化地影响美国的外交政策。当他遇到问题时,不是去解决问题,而只会说这有问题,根本问题就是出在美国培养了一大批外交精英,但他们缺乏研究现实能力和解决问题的能力,这是最大的现状。至于怎么会培养出这样的精英,那就要回到前面说的优绩主义。

政治劣化,华盛顿的空气已经变了

观察者网:如果从您的观点延伸开来,就是现在很多人会问的一个问题,为什么现在的政治和政客在逐步劣化,或者说让人有种“一代不如一代”的感觉?

贾敏:“劣化”这个形容很好。过去我们看到的老一代政客,像尼克松、约翰逊、老布什等等,要么是谦谦君子,要么极富政治手腕,鲜明个性是他们身上共有的标识符号。

但今天的很多美国政客都是在媒体这摊浑水里成长的,塑料感很强,表演欲很旺,但手段大多不高明,立法与治理的能力大不如往。当然,特朗普算是一个例外,有个人识别度。