“我无法相信日军在南京杀死了三十万中国人,除非你能拿出确凿的名单,否则我绝不承认!”2020年,谁能想到这番话,竟然出自一名中国教授之口。

“言论自由”这四个字,如今在互联网上几乎天天见,但自由的边界在哪里?尤其对于肩负教书育人重任的大学教师,言论自由的边界是否应该更加清晰?

2020年,一位湖北大学教授的言论引发争议,她公开对南京大屠杀遇难者人数提出质疑,甚至为一些日本右翼分子的行为辩解,这究竟是学术自由的体现,还是学术不端?

湖北大学前教授梁艳萍,专攻日本美学研究,“日本”这两个字,彻底改变了她的人生,她早年赴日留学,这段经历深刻地影响了她的学术观点,甚至可以说是扭曲了她的历史观。

回国后,她不仅没有以客观的视角看待中日关系,反而在公开场合发表了一些令人震惊的言论。

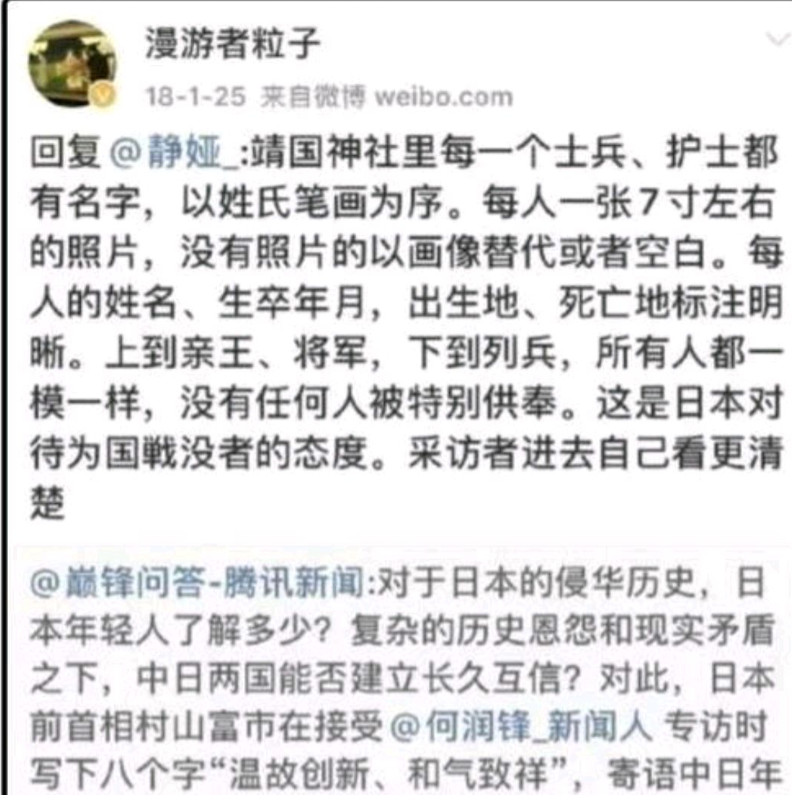

她质疑南京大屠杀遇难人数,认为缺乏“实质性名单”,她还曾为日本参拜靖国神社辩护,似乎忘记了那里供奉的是曾给中国人民带来深重苦难的战犯。

这些言论,通过她的微博小号“漫游者粒子”传播开来,最终引发了轩然大波。

湖北大学接到很多举报,马上成立了调查组,学校调查后发现,梁艳萍的言行不符合党员和教师的标准,也伤害了国家和民族的形象。

梁艳萍6月被学校开除党籍,并被撤销教师和研究生导师职务。

梁艳萍事件并非孤例,它揭示了当下学术界一个不容忽视的问题:一些学者在享受学术自由的同时,却忘记了学术的底线和社会责任。

梁艳萍事件,像投入平静湖水的一颗石子,引发了不小的波澜,随后,更多高校教师的言论失范问题被曝光,让人们意识到,这并非个案,而是一种值得警惕的现象。

中美贸易战期间,清华大学教授孙立平的一些公开文章,主张中国应该对美国的制裁采取更为妥协的态度。

这种“认怂”言论,迅速引发了网友的强烈不满,他的账号最终被封禁。

与孙立平类似,自称中国社会科学院研究生院教授的曹建海,也在网络上发表了类似的言论,同样遭到了封号处理。

南昌航空大学教授牛杰,则因为公开支持香港暴力分子,被学校开除,他犯了法,也严重违反了教师职业道德。

中国药科大学毕业生许可馨,在回国遇到一些问题后,在网络上发表了大量侮辱国家和民族的言论,引发了广泛的批评。

虽然她已经毕业,但其言行依然对学校声誉造成了负面影响。

这些事件,虽然发生在不同的高校,涉及不同的领域,但都暴露出一个共同的问题:一些高校教师和学生,缺乏对国家和民族的认同感,甚至持有敌对情绪。

打着学术自由的旗号,他们传播有害信息,误导学生,最终损害了国家利益。

历史不容篡改,真相不容歪曲,尤其对于南京大屠杀这样的民族伤痛,任何试图淡化、否认甚至美化的言行,都是对历史的亵渎,对民族感情的伤害。

梁艳萍质疑南京大屠杀遇难人数,声称需要“实质性名单”,这种论调,不仅无视历史事实,也暴露了她学术素养的缺失。

南京大屠杀的史料浩如烟海,包括大量文字、照片、影像资料,以及幸存者的证词,都足以证明日军在南京犯下的滔天罪行。

大学教师,作为知识的传播者和价值观的引导者,更应该以严谨的态度对待历史,以尊重和敬畏之心对待民族的苦难记忆。

歪曲历史、伤害民族感情的行为,必须谴责制止。

好老师不仅教书,更育人,好老师的人品和作风,是他们立足之本,也是教育的根本,高校教师,作为社会精英,更应该以更高的标准要求自己,以身作则,为学生树立榜样。

老师的一言一行,不仅关系着学生的学习,更影响着他们的人生方向和看待世界的角度,加强师德师风建设,刻不容缓。

高校应该加强对教师的政治学习和思想教育,提高他们的政治素养和思想觉悟,引导他们树立正确的历史观和民族观。

高校要改进教师管理,完善师德考核,对违规老师严肃处理,不能纵容。

梁艳萍事件之类的,提醒我们要提高警惕,学术自由并非绝对,不能用来掩盖歪曲事实或传播有害信息的错误行为。

高校教师,应该珍惜自己的学术声誉,守护学术的底线,以严谨的治学态度和高度的社会责任感,为国家和民族的发展贡献力量。

只有这样,才能真正担负起教书育人的神圣使命,才能为学生树立正确的价值观和人生观,才能为中华民族的伟大复兴培养合格的建设者和接班人。

我们必须在反思中前行,不断完善教育体系,加强师德师风建设,营造健康向上的学术环境,让教育的阳光照亮每一个学生的未来。

(信源:环球网——教师梁艳萍因“不当言论”被调查,湖北大学:取消其研究生导师资格,停止教学工作)