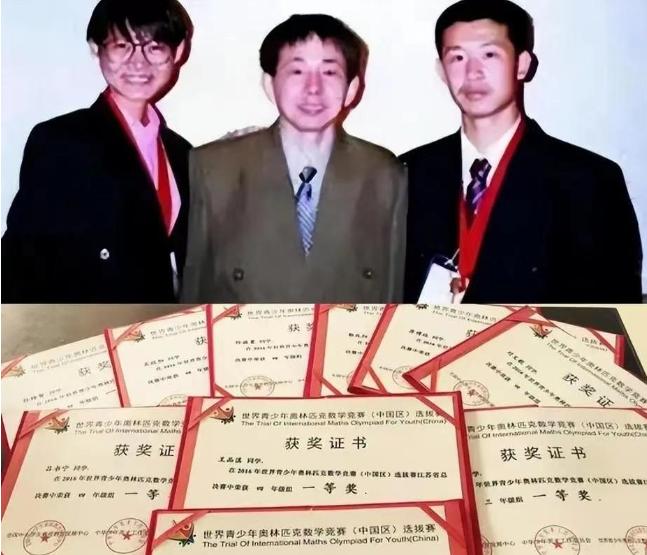

张筑生手握五项世界第一的天才,却被困在职称的桎梏中,终其一生未能获得应有的认可。他临终前,抛出一个令人深思的问题:“中国为何难以涌现数学大师?” (信息来源:东南卫视《海峡新干线》栏目) 可能没有。 你肯定知道IMO,就是国际数学奥林匹克竞赛。 中国队连续五年霸榜IMO,这背后,站着一个身影,一个近乎被时代遗忘的名字——张筑生。 他的一辈子,既充满传奇,也有不少让人感叹的遗憾。 张筑生,出生在一个普通的家庭。 在他两岁之际,一场脑膜炎的侵袭几乎夺走了他的生命,尽管最终从死神手中挣脱,小脑却遭受了不可逆的伤害。 命运的转折点出现在他13岁那年,一场不幸的事故导致他的左臂残疾。 尽管身体上有所不足,他并未因此而意志消沉,相反,求知的欲望在心中熊熊燃烧,特别是对数学领域的热爱尤为深厚。 他对于数字和公式有着超凡的敏感和领悟力,老师一讲解,他便能心领神会,且能触类旁通。他的学习能力堪称神奇,仿佛拥有某种“超能力”。 初中时期,他仅一年级便已把初二、初三的数学课程自学完毕。 在多门学科上,他的成绩出类拔萃,最终凭借优异的表现获得了四川大学数学系的录取通知。 时间来到1978年,他再次以优异的成绩考入北京大学数学系的研究生课程,名列榜首,持续追寻着他的数学理想。 在北京大学,张筑生如沐春风,数学天赋惊人,竟解决了一个长期困扰数学界的重大难题,此难题曾是当时数学界公认的四大难题之一。 他的硕士论文一经发布,即刻在学术界引起了巨大的反响。 可以说,张筑生的学术成就早已达到了博士学位的标准,他甚至有望成为新中国的首位博士。然而,因某些原因,这份荣誉与他失之交臂。 第二年,北大为他举办了一场补授仪式,授予他博士学位,其证书编号为001。这份迟到的荣誉,带给人复杂的感受。 在著名数学家陈省身的引荐下,获得博士学位后,张筑生赴普林斯顿大学进一步深造。学成归国后,他投身于教材的编写工作。 当时,国内的数学教材匮乏,张筑生编撰了许多教材,弥补了这一领域之不足,为中国的数学教育事业做出了巨大贡献。然而,命运似乎总与张筑生开着残酷的玩笑。 正当他在学术道路上奋力前行时,被诊断出患有鼻咽癌。 这个消息如同晴天霹雳,打破了他原本平静的生活。面对着病魔的折磨,张筑生并未选择退缩。 他一边与疾病抗争,一边继续坚守工作岗位,将全部精力投入到教学和科研中。 他还担任了中国数学奥林匹克国家队的主教练,率领团队连续五年在IMO世界大赛中荣获总分第一,并培养了三位奥运金牌得主。 辉煌的成就,本足以让他的名字在历史的长河中熠熠生辉,遗憾的是,这些傲人的业绩并未换来他应有的头衔。 当时的环境,奥林匹克竞赛的光荣并不计入学术成就。张筑生将他的一生都献给了教书育人,没有腾出时间来发表研究论文,因此,教授的荣誉始终与他失之交臂。对此,他却无动于衷。 他志不在名位,而是心系学子。 他在一个教师培训机构无偿授课长达八年,不遗余力地培育着青年教师,毫无保留地分享着自己累积的教学智慧。他总是全身心投入教育事业,关怀学生,传递着温暖的力量。 与鼻咽癌的抗争是一场漫长而又痛苦的战斗。12年的化疗及并发的肠炎,将他的身体摧残得愈发虚弱。 即使如此,为了教学,他可以忍受饥渴,减少去洗手间的次数。在病情恶化的日子里,即便每天要奔赴数十次厕所,他仍旧坚守讲台,从不诉苦。 到了后来,他唾液腺受损,口腔溃疡严重,只能依赖流食维持生命,有时甚至需要靠输葡萄糖来维持体力。 尽管这样,他仍旧喉咙嘶哑地在讲台上探索数学的奥妙。 2002年1月11日,他在微分拓扑学的考试中完成了他人生的最后一次监考,然后在医院度过了余生。 你还记得具体时间吗?就在2月的那个寒冬,他安详地走了,终年51岁。 张筑生的一生是与逆境抗争的一生,是忠诚于数学教育事业的一生。 尽管身体不便,他始终不弃,对名誉地位淡然看待,将自己的一生奉献给了挚爱的数学。他未曾得到“教授”的名号,却在学生们心中占据了“教授”的位置,是名副其实的“人民好教师”。 他的故事值得我们怀念,他的精神值得我们效仿。张筑生或许已离我们远去,但他遗留的激励将长存我们心间。 他的一生展现了真正的热爱和无私的奉献。 他像一颗流星,划过夜空,虽然短暂,却留下了永恒的光芒。 他的故事不仅仅关于数学,更关乎生命、梦想和奉献。 在这个喧嚣的时代,我们需要更多像张筑生这样的人,用他们的精神,照亮我们前进的道路。 他的一生,或许可以用“燃烧自己,照亮别人”来形容。 他用自己的生命,点燃了无数学生心中的数学之火,也照亮了中国数学教育的未来。