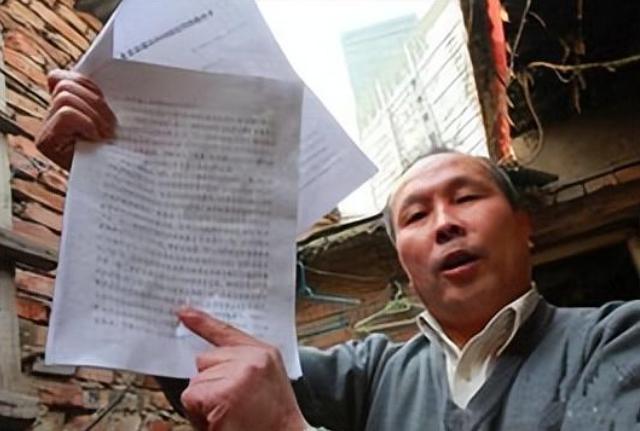

2011年,北京一个钉子户霸占了七年的时间,他拒绝了高达20亿的赔偿方案,却始终不愿意搬离。他甚至放出狠话,威胁说,谁敢拆他的房子,谁就等着被他收购。他为何如此坚定不移?而最终的结局又将如何? 信息来源:《北京两钉子户占路8年被强拆 租户慌忙抢物品(图)(2)》——新闻中心 2011年12月16日 城市,钢铁森林,永远在生长。 生长就意味着推倒旧的,建造新的。 拆迁,成了这个时代最常见的魔术,转眼间,破旧的平房变高楼,逼仄的小巷变宽阔的街道。 在这个城市化进程的漩涡中,有人因此步入富饶之门,有人却因此沦为败家之子。赔偿金带来的新机遇使一些人春风得意,而另一些人却因为固执己见而落得一败涂地。 北京为申办奥运而兴起的建设热潮中,曙光西路的改造见证了这种天壤之别的命运。当时,大部分居民欣然接受了搬迁条件,唯独张长福一家成了不肯让步的“钉子户”。 尽管当时的补偿足够丰厚,张长福并没满意。他提出了远超出市场价的补偿要求,结果当然是无人妥协。 在邻里纷纷搬离后,张家孤单地矗立在马路中央,给交通添堵,而他们则陷入了与世隔绝的窘境。 生活设施中断,环境恶劣,张长福的坚持并未换来政府的退让。 时间流逝,固执的张长福最终只能面对梦想破碎的残酷现实。他们原本可以凭借合理补偿开始安逸的新生活,但因为无止尽的欲望,他们失去了更多。 张长福的经历既是一个人对贪婪的反思,也是对社会中无节制欲望的警醒。 在城市发展的洪流中,不乏有人为谋取私利,选择成为阻碍进步的“钉子户”,他们的故事在欲望与现实的交织中,诉说着人性的悲哀。 在飞速发展的都市中,普陀区的一角,住着几位特殊的“钉子户”。 他们对于拆迁的索赔金额,简直是天方夜谭:一亿元!听到这个价格,开发商几乎要晕厥过去。 这根本是一场变相的抢劫,而非正常的房屋征收!结果可想而知,开发商干脆绕过他们,重新规划建设方案。 最终,这些“钉子户”未得分文,还要日复一日忍受环境的退化。 而在深圳,郑氏一族则演绎了另一种“钉子户”的形象。他们所坚持的并非金钱,而是家族的祠堂。 在腾讯大厦旁边的黄金地段,郑氏家族毫不妥协:“谁要拆我家祠堂,我就收购他的公司!”家族的财力与祠堂作为历史文物的地位,让开发商只能止步。 以上三个例子,呈现出“钉子户”的多样性。有人追求金钱,有人守护家族荣誉,虽动机各异,但结局相似——不仅阻滞了城市的进步,也给自己招致了麻烦。 “钉子户”现象,成为都市进步的痛点。 它显露了社会进步与个体利益间的紧张关系,并引出更深层次的议题。政府的赔偿评估制度,真的公正、合理吗? “钉子户”的诉求,难道真的只是贪婪的体现?这些议题,值得深究。城市的扩张理应考量公共利益与个体利益的双重平衡。 政府须优化补偿机制,确保被拆迁户的合法权利不受侵犯。 另一方面,被拆迁户也应理性对待拆迁事宜,勿让贪婪蒙蔽心智,以免一叶障目,不见泰山。拆迁,无疑是一场涉及多方利益的博弈。 但这种博弈,不应当是一场零和游戏。城市如同一个有机体,持续地更新成长,不断演变。 拆迁,恰似这个有机更新的环节。在这个过程中,有人得益,有人损失。如何调和公共利益与个体利益之间的矛盾,无疑是一道永恒的难题,而“钉子户”现象仅是其中的一个缩影。 这显示了社会发展和个人利益之间的矛盾,也揭示了一些深层次的问题。 政府在制定拆迁政策时,应该多考虑拆迁户的利益,确保补偿标准公平合理,这样可以减少“钉子户”现象。 同时,要加大宣传力度,让拆迁户了解相关政策,理性看待拆迁问题。 拆迁户也得理解,城市发展肯定是大势所趋,个人利益不能超过公共利益。