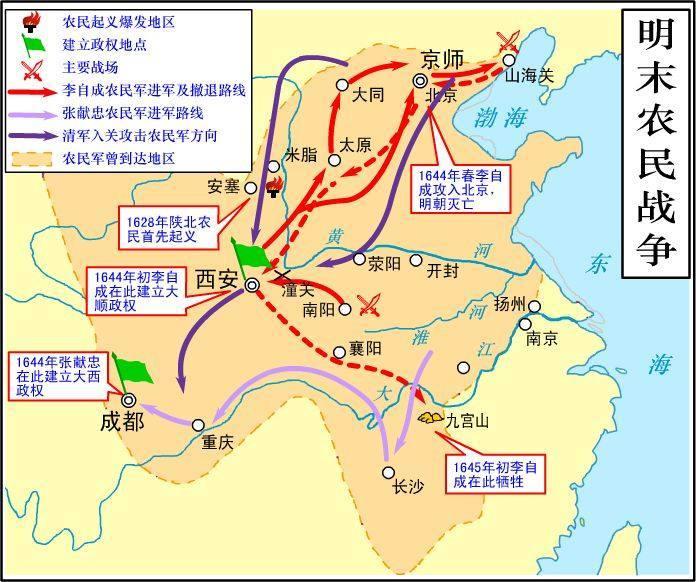

崇祯第一次南迁计划的搁浅 崇祯十三年,李自成去谷城密会了已经归降明朝的张献忠,向他借兵、借钱。虽然史料上没有记载,但根据后来他两的行动方向来看,他两是做过战略进攻方向研究的。具体来说就是李自成的主攻方向为西北,张献忠的主攻方向为西南。 他两这么分工,固然有不要将鸡蛋放在一个篮子里的考量,但更多的是为了拉扯明军的战线。 之前杨嗣昌的"四正六隅、十面张网"政策确实有成效,但取得成效的原因不在于这个方案有多高明,而是因为有一堆猛人在执行。当然,这个巨大的围堵计划也大大消耗了明朝本来就不多的国力。现在,李自成、张献忠一个向西北、一个向西南,迫使明军扩大围堵圈,在半个中国范围内折腾,还多是贫穷、荒僻、地形险峻之处,就是拖,也把明朝拖垮了。 崇祯十三年冬,李自成率军自商洛出河南,十四年正月攻破河南府,之后,李自成连克襄阳、承天、常德,孙传庭战死。 崇祯十六年十月,李自成攻克西安,不久攻占了陕西全境。 崇祯十七年(顺治元年)正月,李自成于西安称王,国号大顺, 改元永昌,造甲申历,制永昌钱,定军制,平物价,减赋税,开科取士,増设官职。 在这次封官中,李自成以牛金星为天佑殿大学士,地位在百官之上;仿明朝官制,设六部;封侯九人,第一人即为汝侯刘宗敏。 到这会儿,李自成的头脑还是很清醒的。首先他没有称帝,只是称王,姿态放得比较低;其次他没有滥封官职,公爵一个没封,跟随他多年征战的刘宗敏也只是个侯爵而已。当然,毛病也有,就是他对牛金星的信任有点过分,但在当时也可以理解,毕竟民军中有文化的人太少了。 然后,李自成给明朝下了最后通牒: “尔明朝久席泰宁,浸弛纲纪。君非甚暗,孤立而炀蔽恒多;臣尽营私,比党而公忠绝少。赂通宫府,朝廷之威福日移;利入戚绅,阊左之脂膏尽竭。” 这段对明朝当时局势的评价,是十分精准客观的。君是“孤立”,且“炀蔽恒多”,炀者,火、暴也,形容崇祯十分贴切;臣是“营私”、“比党”;而天下的财富,都在贵戚、士绅手中,百姓已经被搜刮得一穷二白了。 在这份诏书的最后,李自成许诺,允许明帝归顺,即: “不吝异数,如杞、如宋,享祀永延。” 崇祯十七年正月初三,李自成任命刘宗敏、李过为先锋,率大顺军二万北上征明。李自成亲自统率大军跟进,自禹门渡黄河,给明朝兵部发最后通牒,相约决战,文中称将于三月初十 日攻到北京。 接到李自成的通牒后,崇祯紧急召见召见左中允李明睿,商讨如何防御。 这个李明睿,实在是个小人物。他任的这个“左中允”,相当于皇帝的顾问。他后来最出名的事迹,既不是打仗也不是政治,而是养妓。明亡后,他开始一心钻营房中术,在家里找了很多妹子,还起了“四面观音”、“八面观音”这些霸气的艺名,后来这些被精心训练的妹子都被吴三桂所得。 吴三桂,明朝的平西伯,清朝的平西王,沙场驰骋,雄霸一方,钱财无数、美女无数,前半辈子叛明,后半辈子叛清,到最后还混了个自然死亡,人生赢家啊。 回头接着说李明睿,他很直白地告诉崇祯: “惟有南迁,可缓目前之急。” 崇祯说: “朕有此志久矣”; “汝意与朕合,朕志决矣,诸臣不从奈何。” 李明睿说: “天命微密,当内断圣心,勿致噬脐之忧。” 并请崇祯勿犹豫,尽快决断。 崇祯听完点点头,决意南迁,并嘱托李明睿: “此事不可轻泄。” 几天后,在崇祯的授意下,李明睿上疏请求崇祯“亲征”,即: “今日最急无如亲征,即先撤向山东,退入南京,驻跸凤阳,等符勤王之师,然后西征大顺。” 李明睿还是下了一番功夫的,没说南迁,只说亲征。可惜啊,朝臣都不傻,奏疏一经发布,立时在明廷内引起轩然大波。 当时的兵科给事中光时亨立即上书弹劾李明睿,认为李明睿所言为“邪说”,扬言: “不杀李明睿,不足以安定民心。不杀李明睿,何以治天下!” 这个光时亨,在李自成进北京后,属于第一批投诚的明朝大臣。后来看李自成不行了,他又投降了南明。最后因“阻先帝(崇祯)南迁”的罪名被弃市。 呸! 李明睿复上疏: “臣劝亲征也,而诸臣妄意以为南迁;即使皇上发策南迁,此也救时急。” 这个意思是,我是劝皇帝“亲征”,但是大臣们却以为是“南迁”,其实就算是“南迁”,也是救急的良策。 这就戳到崇祯的痛处了。 崇祯这个人,那是相当、相当要面子的,要面子的人有两个特点,不能揭自己的短,出了事儿不背锅。 现在李明睿直白地把事情说出来,既揭了崇祯的短处,还把南迁的决定权给了皇帝,崇祯是不可能答应的。 就这样,崇祯第一次南迁的事就这么搁置了。 编者按: 实在没办法了,图文的推荐量实在是太少了,我只能把写好的分段发微头条了,感谢各位支持吧。