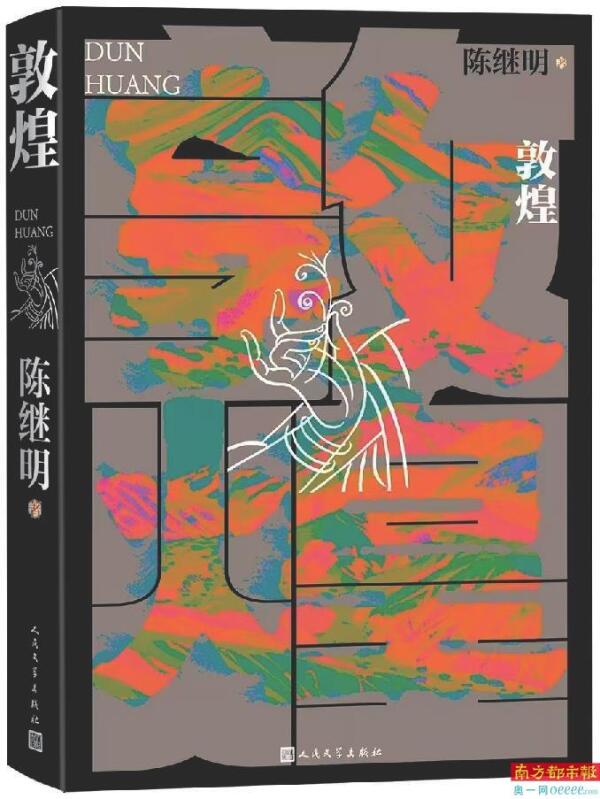

日前,广东省作家协会副主席、著名作家陈继明的最新长篇小说《敦煌》由人民文学出版社出版。这是继《七步镇》《平安批》之后,陈继明创作的第三部长篇,也是他回望西北、致敬故乡的厚重之作。

民族的“忒修斯之船”

陈继明出生在甘肃天水市甘谷县,甘谷县也称“伏羌县”,据传甘谷人极可能是羌人后代。而羌族恰好被生活在陇山山脉一代的吐谷浑人所灭。因此,早在三十多年前,陈继明就有书写吐谷浑人的计划。小说《敦煌》通过讲述以千户长慕容豆为首的吐谷浑人的故事,描写了吐谷浑人和汉人的民族融合过程。不同民族的相遇意味着在他者眼中照见自身:游牧民族幕天席地,“缰绳一抖,纵马千里”,为了生存不惜掠夺与杀戮;汉族则一辈子守着头顶一方天空,精耕细作、克己复礼。在吐谷浑人看来,“汉人是一个最知道时间奥秘的民族,他们深藏不露,运筹帷幄,有时宁愿等待、宁愿牺牲、宁愿忍耐,最后取胜的还是他们。”“时间好像汉人的内线,总是不声不响地站在汉人一边。”

敦煌作为河西走廊的要道,是四大文明的交汇处,也是中华各民族往来杂居的重镇。民族文化的冲撞与融合是陈继明在书中特别探讨的话题。他认为,所谓的民族特征、文化差异实际上来自不同的求生方式和生存境遇,形成之后又反过来对人形成塑造或规约。正如经历过修修补补的“忒修斯之船”,千载以降,各民族早已你中有我,我中有你。

佛窟内外的爱恨情仇

鸣沙山、宕泉河、千佛洞,祁连山上冰蓝的积雪,起伏浑圆的无尽沙丘,沙漠中肃穆的狼窝与羊冢……佛窟外,自然景致广漠旷悍,佛窟内,却永是繁花似锦,衣袂翻飞,乐舞喜乐。

初唐时,阎立本门生、李世民的御用画师祁希厌倦了宫廷生活,只身来到西域敦煌,通过摩习石窟壁画精进画艺。他在沙洲城开的书画铺因游丝描和铁线描而名声赫赫,很快,祁希受牧羊人令狐昌之托,与胜觉和尚等人一道在千佛岩打窟造像。与此同时,在敦煌县大安乡天水村,吐谷浑人杀掉了村中所有超过十岁的男性,伪装成汉人隐伏下来,等待下一次战火再起……一千二百多年后,“我”的朋友,“最后一个吐谷浑人”慕思明用他的人生延续着对吐谷浑豪迈不羁的游牧精神的诠解。

一方面写佛窟,一方面写众生。在《敦煌》中,无论是画师祁希,还是杀了亲生儿子开窟赎罪的令狐昌,被突厥人掳走又被唐军赎回的令狐近知,或者爱上汉人妇女的吐谷浑人慕容豆,乃至于远在庙堂之上的唐太宗李世民,人人囿于各自的困境,背负各自的罪孽,沉溺和消耗于各自的爱恨情仇、人间劫数。而人的所有弱点,人生的所有难以言说的苦难,最后都化为洞窟内的满壁风动。所以祁希说:“所有人,都是自己的漫漫人生成就出来的。”所以在敦煌,同时存在着文明和野蛮,慈悲与罪孽,神和人,最浓烈的生和最枯寂的死。

“《敦煌》这本书,没打算简单图解任何外在的东西。它的唯一愿望是,在一个宗教圣地,找到人。无论多难,向内走,找到人,替人说话。”陈继明说。

访谈

南都:在你的写作生涯里,《敦煌》是第一部与你的家乡相关的作品吗?写《敦煌》这部长篇小说的缘起是什么?

陈继明:这部书是在责编付如初的建议下写的。她是我的另一部长篇小说《七步镇》的责编,《七步镇》获了第17届华语文学传媒大奖“年度小说家”奖和十月文学奖。当时付如初问我下一部小说写什么,我说我还不知道。她说,你还是继续写西北吧。她觉得西北题材是有可能写出好长篇的。同时,她也认为我有“以小见大”的能力。她建议我写一部篇幅适中的长篇小说,继续写西北。我问,写什么?她说你想没想过写敦煌?我说没有。她说,你试试吧。

放下电话后,我就有意无意开始了构思。我原来想过写天水的麦积山。因为我是天水人,麦积山的石窟名气没敦煌大,但更精致。佛教从西向东传播,先到敦煌,然后到麦积山,再到洛阳。

后来我觉得写敦煌更好,因为敦煌在东西部的连接处,是全世界唯一的四大文明的交汇地,更有复杂性和丰富性。另外,《七步镇》里有一些未充分展开的地方,可以挪过来,进一步写。例如《敦煌》里有一个人物叫令狐昌,其实是《七步镇》里的一个人物,在小说的结尾,他就把自己的儿子扔到井里了,当时我就设想,它是另一部小说的开头。写《敦煌》的时候,令狐昌果然成为一个重要人物。可以说,《七步镇》结束的地方是《敦煌》开始的地方。

另外,大概至少三十年前我就想过写吐谷浑的故事。因为吐谷浑人在陇山山脉曾经居住过。他们吞并了那里的一个少数民族羌族。我们甘谷县原来叫做伏羌县,是羌人生活的地方,羌人很可能就是被吐谷浑人灭掉了。吐谷浑人完全是游牧民族的生活方式,而羌族是半游牧半农耕的,已经斗不过吐谷浑了。甘谷人很可能是羌人的后代,甚至有可能流着吐谷浑人的血液。因为这个原因,我很早就接触到了吐谷浑的材料,并有了写写吐谷浑人的计划。比如,吐谷浑人把一个汉人村庄的男人全杀掉,他们自己取而代之。我当时的兴趣主要在这个事件发生以后的十年左右,当他们和汉人妇女已经生了孩子,孩子也长到八九岁,双方已经血肉难分了,这种时候会怎么样。我一直打算写这么一个长篇,但迟迟没动笔。

这次,我就把吐谷浑这部分内容加进去了。吐谷浑正好就在祁连山南部,和敦煌一山之隔。贞观九年,李世民派了六路大军,准备完全灭掉吐谷浑。这场战役让这本书有了叙事动力。

南都:这本书为什么直接起名为《敦煌》?

陈继明:“敦煌”两个字本身有丰富的意蕴,它既对我构成了启发,也构成了约束。在整个写作过程中,故意以《敦煌》为名字,只是出于技术上的考虑。日本作家井上靖已经写了一部《敦煌》了,我不想跟他撞题。但书写完之后起了二三十个名字,我和责编都不满意。最后实在没办法,有一天我说,不怕和井上靖“撞车”,这个书实际上用《敦煌》也是贴切的。责编也迅速赞同。

撒马尔罕的波斯语《萨福诗选》

南都:《敦煌》主人公、宫廷画师雪祁是一个真实的历史人物吗?

陈继明:不,他是完全虚构的。通过这个人物有效地把敦煌和其他人物联系起来了,也把庙堂和民间联系起来了。

南都:小说有几个叙事线,一个是雪祁的叙事线,一个是隐藏在天水村的吐谷浑人的叙事线,一个是令狐昌一家的叙事线。从第二章开始,每一章节的末尾又续上“我”的朋友、吐谷浑人后代慕思明的故事,这样安排的用意是什么?现代的部分和古代部分的故事之间是什么关系?

陈继明:我最早的想法是,让文本里有当代感。我不打算写成一部标准的历史小说。我想,这本小说跟历史有关,但不是历史小说,它的语调、趣味、观照方式、叙事方式,都应该有别于历史小说。加一个当代人物,我最早只是想消除历史小说的痕迹。但是写到后来,我对这个人物的思考渐渐变得更完整了。首先,我让吐谷浑这个民族在慕思明这个人物身上得到延续,其次,“我”和慕思明也可以超脱于故事,谈一些故事里不能谈的话题。

据传吐谷浑人是黄帝的第五个儿子昌意的后代,昌意最早分封到现在的山西一代,昌意的儿孙进一步向北方分封,到了大小兴安岭这一带。大小兴安岭当时叫鲜卑山,后来他们就自称为鲜卑族。所以,鲜卑族是后来才出现的一个民族,他们的民族特征也是后来渐渐形成的。他们在原始森林里生活,求生方式、生存状态渐渐与原来不同,区别越来越大,形成了所谓的民族特征或者文化特征。文化是这样一个形成过程,并不是生下来就有的。它形成之后又反过来对这一群人有约束,有塑造。乍一看,文化差异很大,实际上未必。每个民族都有可能被自己的文化所迷惑,我们在文化问题上还是应该更清醒。既要吸收别人的优点,也要能够看到自己的弱点。

南都:书中吐谷浑人眼里的汉人非常有意思,他们觉得汉人善于利用时间,“需要在时间里深思熟虑、见机行事。只要给他们足够多的时间,他们肯定是赢家”。这一点,作为小说家的你是怎么领悟出来的?为什么在时间面前,汉人没有对手?

陈继明:这是我的直觉。比如战场上的事情,国与国、人与人之间的事情,都显示了汉人更有耐心,更有谋略。所谓“君子报仇十年不晚”,就体现了汉人思维。他们不会像吐谷浑人那样来硬的,马上民族头脑简单,骑着马跑来跑去,遇上了就打,打完了就跑,不会拐弯。反观汉人就不一样了,他们有心机,有谋略,他们最知道时间的价值。吐谷浑人对汉人也是有敬畏,有嘲笑的。

南都:小说里令狐昌的儿子令狐近知在流浪途中,在撒马尔罕获得了一本波斯语的《萨福诗选》,这个细节很奇特,因为萨福是古希腊诗人,她的诗被翻译为波斯语,被一个曾经遭突厥掳走、又被唐王朝赎回的汉人所喜爱。撒马尔罕在古代丝绸之路上是枢纽,一本波斯语的《萨福诗集》把中国文明、波斯文明和古希腊-罗马文明都联系起来了。你在写作的时候,为什么构思这样一个细节?

陈继明:我当时想,首先有没有这种可能性?令狐近知在小孤城生活了十二年,那是一个突厥人聚集的寡妇村,汉人俘虏被他们抓了就直接带过去。令狐近知会说突厥语,十几年后回来,路过撒马尔罕。唐代甚至更早,那里曾是中国的疆土。最近几年从撒马尔罕出土的文物里,有中原皇帝的画像、中原的钱币。这个城市在东西方交流史上十分重要,我这本书不得不提它。但又不便直接写,就以这个方式提及了撒马尔罕,同时也隐喻东西文明的交汇早就开始了。另外,萨福的诗句比较简单,适合令狐近知这样一个人物阅读。

探讨“虚”和“实”的话题

南都:从书里可以看出来,你对敦煌的气候和地理风貌,对沙漠、雪山,包括沙漠里的植物、动物都有很细致的观察。你是否为了写这部小说专门去鸣沙山附近采风居住过?

陈继明:我1992年去过敦煌。写这部小说之前,我本来打算要去的,把房子都租好了,准备去至少待半年。但因为疫情去不成了。我又不想等,心想干脆先动笔吧,就强行写了起来。

写完后我再去敦煌,庆幸自己写之前没去。写小说,需要经验,需要生活,但一部小说更是想象的产物,在相当程度上,一部小说是空中楼阁。如果知道得太多,不一定是好事。我自己又是甘肃人,细节上我没问题,剩下的一部分我来想象。

比如小说里的“我”有一段前往大漠无人区寻找马迷兔城的情节,那个经历是完全虚构的。写完之后我去了,书里的基本事实也是对的。

这个小说一方面我在写敦煌,另一方面也在有意无意地探讨“实”和“虚”这些话题。比如说,实际上的敦煌和我们普通人印象中的敦煌可能是不一致的。我们对一个地方是有想象的。我们对这个世界也是有想象的。马迷兔城最早是因为建长城而修筑,长城建起来之后,也需要守边关,就留下来了。在主观上,我也想让马迷兔城和敦煌之间有一种互文关系,同时也是虚实关系的一部分。

南都:敦煌石窟里的壁画大部分是佛经故事,在小说结尾,雪祁说他在敦煌画画,就像是“把死人从天上接下来”。又说自己假如没看过那么多死人,画不出像样的画来。怎么理解他的这种说法?

陈继明:雪祁是一个天才,十二岁就成了阎立本的弟子,后来又成为李世民的宫廷画师,跟着李世民南征北战。但他不摸刀箭,没杀过人,他只画画,画李世民英勇杀敌的瞬间。这样一个人,每一次画画,总是用一种秘密的方法:让记忆中的某个死者复活,复活在他的画里。这是一个小小的画师唯一能做的反抗。

至于技术细节,我对绘画并不陌生。高考时差点考了美院,我画水墨写意,偶尔画一下还挺像那么回事。

南都:你认为是什么成就了敦煌?开窟造像对凡人有什么意义?

陈继明:这也是我想探讨的。比如广州有个“小蛮腰”(广州塔),这个建筑对广州市民一定有非常微妙的影响,只不过大家可能没意识到。敦煌这个地方有千佛洞,对敦煌本地老百姓的日常生活、行为方式,肯定是有影响的。我是甘肃人,我们那儿有一句话叫“把回家的路断了”,比如,一个人如果在外面做乞丐,另外一个老乡不小心路过,他赶紧要跑掉,如果被老乡看到,他就不好意思回家了。在村庄,一个人要是做了出格的事情,往往就没脸回家了,所以说,“把回家的路断了”。民间本身也是一个意义系统,它自己会把很多事消化掉,在很多时候,乡村伦理也是偏狭的,非常残酷。比如,小说中的令狐昌杀了自己的儿子,断了回家的路,还剩一条路,神的路,于是,他打算开窟造像。开窟造像就是另一条路,神的路。由此推断,敦煌的形成就不单是敦煌自己的事情,而是和普通人,和世间万事,有着千丝万缕的联系。《敦煌》这部小说有一个野心,想复原这种联系。

人物越普通越不好写

南都:写这部小说对你而言最大的挑战是什么?

陈继明:挑战还是在常识性的一些方面。比如我计划要写几组小人物,这些小人物,人们原本认为,他们和敦煌没有联系,现在我要找到那种联系,就很难。其实人物越普通越不好写,李世民这样的人物倒好写,他也有资料,他的性格是稳定的。同样,你写阎立本、魏征也好写。但你写一个极为普通的人,他在故事里要有特征,和敦煌的命题又要有呼应。现在写出来看,谁是谁很清楚,但我从零开始的,那种难度已经丢失了,我自己也说不清了。

南都:你自己比较喜欢哪个人物?

陈继明:我很喜欢吐谷浑千夫长慕容豆。因为他身上的因素比较多,他是个最接近戏剧人物的角色。令狐近知很让人同情,他也相对独立,他是一个灰色地带的人物。

南都:为什么开篇结尾都提到李世民?他在这个小说里有什么作用?

陈继明:李世民在书里是一个次要人物,但是他也确保了这本书的高度——从庙堂的高度看世界、看人生。

另外,雪祁这个主人公是宫廷画师,是李世民很器重的一个才子。李世民这个人爱才,当时李世民身边的谋臣,比如魏征这些人,是以直谏出名的,全是给他提意见的,这个风气也是李世民本人倡导的。而雪祁是个画师,不太重要,刚好可以跟他聊聊天。这样一个人,他突然对宫廷生活有点厌倦,西行到了敦煌。雪祁其实是个富商的儿子,从小没出过长安,没受过罪,一个十分了解李世民的画师去了敦煌,也差不多算是李世民本人去了。整个小说的大部分篇章虽然没有提及李世民,但在小说末尾他们二人有对话。所以,我的主观愿望也是要写李世民身为普通人的那一面。他杀了亲哥哥亲弟弟,其实他也有一颗普通的心,他心里也有很大的负担。他刚当上皇帝,天天做噩梦,尉迟敬德和秦琼两个将军每天晚上给他把门。后来流传到民间,尉迟敬德和秦琼就成了我们的门神。

秦腔里有一句台词,李世民的妈妈经常喊,我的骨头在呻唤。因为李世民杀了他母亲的两个儿子,母亲老在梦里说骨头疼。普通老百姓看待事物的方式简单、具体、直接。所以,雪祁从敦煌回来之后,李世民追着问他:“有没有因果?”雪祁的回答里略有一点滑头,他说:“天道之事,幽玄难知,我也弄不明白。总体上说,因果论不假,因果不虚。”但他也说,偶然性也是有的,有些事情不一定那么丝丝入扣。毁一棵树,后悔了,再种十棵树,这个功过如何认定?也就等于替李世民开脱了。

小说的终极目的是写语言

南都:书里写到雪祁从小是个天才,但天才不是成为伟大画家的充分必要条件,可能还需要点别的东西。对雪祁来讲是去西北,你觉得对一个作家来说,除了天赋以外,是什么成就了你现在这样落笔非常成熟和从容的状态?

陈继明:我上高中就在投稿,一开始写诗,后来写小说。但是我觉得我一直在补课,因为我是农村出来的,上大学才读过一些名著,很多人七八岁就开始读了。我一直是小有名气,但是没什么大作品。我认为我真正的写作50岁才开始。以前写中短篇比较多,从50岁开始就下决心,要好好投入精力写几部长篇。从《七步镇》起,我变得比以前更下功夫了。从《七步镇》《平安批》到《敦煌》,这三部长篇,我觉得我真是全身心地投入到写作中了。我找到了自己的写作方式,能够心无旁骛,专心写作。除了天才之外,是不是足够专注,是否全身心地扑在写作上,也非常重要。

另外,年龄也是一个因素,尤其对我这一类后知后觉型的作家。《敦煌》写出来之后,也有些读者说,这部书年轻人是写不出来的。年轻人写出来可能不是这种感觉。

南都:对,我觉得这部小说有闲笔但是没有废笔,整本书里没有哪句话是可以删掉的。你当时写作的状态是怎么样的?

陈继明:闭关写,不见人。连家里人的电话都不接,等另外一个时间再打过去。有连续十个月的时间,绝对投入,不出远门,每天的作息完全让路给写作。这部小说接近三十万字,写完之后又修改了一年。

有人习惯在晚上写,有人习惯早晨写。我原来也是习惯早晨写,在写《七步镇》的时候我探索出了自己的写作方式。随时能睡觉,随时能写作。一天睡八小时,我把八小时分为四份,一次睡两小时。这样就有可能任何时候都能睡着,睡好就可以写。

南都:写长篇小说中途会不会有懈怠、疲倦、迷茫的时候?

陈继明:在写一部书的过程中,至少有若干次,你实在写不动了,身心疲惫、难以为继,厌倦文字,你就想请任何一个人来帮忙。这样的心理危机随时伴随着你,你只有克服了才能继续往前走。尤其写长篇小说,可能更起作用的是一种写作意志、写作耐心。才华倒变成了次要的东西。

南都:《敦煌》小说的情节没有特别跌宕起伏,这种悬疑成分不强的小说在推进的时候怎么保持对读者的吸引力?

陈继明:写作过程的无数个瞬间,我至少会面临两个选择。一种选择是写得跌宕起伏,悬念丛生,那样也容易。例如雪祁到了敦煌,他是宫廷画师,当地人只要一知道,立刻军队来了、政府也参与进来了……那就热闹了。但是我没打算这么写。

不那么写,又要好看,怎么才能做到这一点?我的信心在于语言,我以为语言本身是有能力让小说变得好看的。比如加西亚·马尔克斯这个作家,他的故事从来就不是线性发展的,但是他的小说都非常好看,我以为秘密就是语言的魅力。语言不只是工具,更是内容。语言也不只是工具和内容,更是一个复杂体系,其中包含紧张感、疏松感、速度、张力、厚度、悬念等等因素。一个作家好不好,首先看他的语言,他的语言如果是单薄的,如果不能触摸幽深的东西,模棱两可的东西,幻觉中的东西,他就不是好作家。同样,一个读者如果是成熟的,他就能够分辨什么是好语言,他会被带进去。我一直试图寻求语言内部的代入感,把好读者带进去。

南都:其实你在几十年写中短篇的历程中,还是很注意对语言的锻造。

陈继明:一个作家的职责就是挖掘母语的潜力。我甚至觉得一本书可能就在写语言,一切都在语言里。《敦煌》这本书我打算把普通话和我们甘肃方言结合起来,让甘肃方言成为一种营养,看看会有什么效果?能不能让我们的母语有一种新品格?

南都:未来有什么写作计划?

陈继明:《平安批》和《敦煌》之后,我正在考虑,再写一部书,和前两部形成三部曲的可能。

本版采写:南都记者黄茜