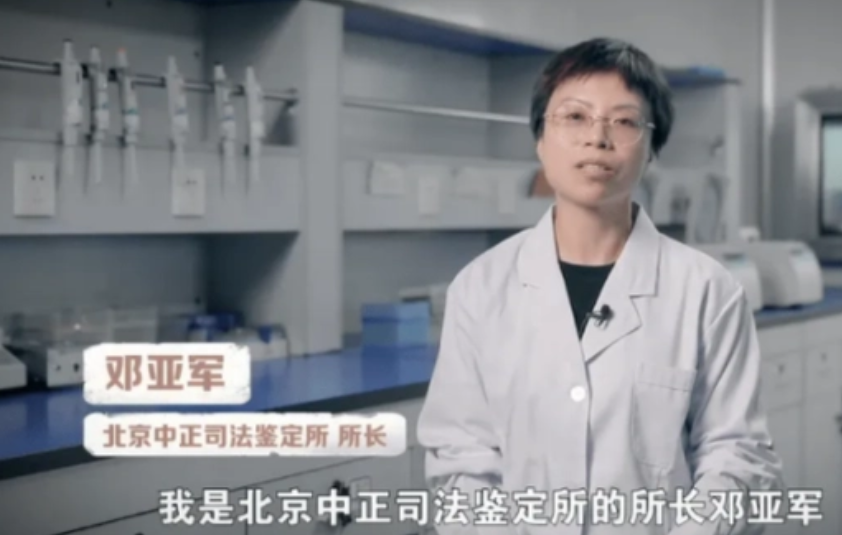

2023年,从业亲子鉴定工作近20年的邓亚军说:“我从未相信过爱情,平均每年一万个亲子鉴定,十分之一都没有血缘关系。”

“我不相信爱情,只相信证据。”这句话从中国第一代DNA鉴定专家邓亚军口中说出来,让人特别震撼。

十八年的职业生涯,一万多个案例,邓亚军见证了太多人性的脆弱和欲望的翻涌,也让她对爱情产生了怀疑。

DNA鉴定技术,这把科技的利刃,在揭示真相的同时,也无情地撕开了人性的伪装,引发了对婚姻、家庭以及伦理道德的深刻拷问。

从最初应用于刑事侦查,到如今广泛用于民事纠纷和个人身份确认,DNA鉴定技术的影响力日益扩大。

DNA鉴定技术现在已经深入到我们生活的很多方面。

无论是移民签证、寻找祖先、给孩子上户口,还是确认非婚生子女、处理遗产继承,甚至是辨别产房里的婴儿是否抱错,都能用到这项技术。

它几乎以100%的准确率,为人们提供了最可靠的血缘关系证据。

然而,当这冰冷的科学数据与炙热的人类情感碰撞时,产生的冲击往往是毁灭性的。

科技的进步与伦理的困境,在DNA鉴定领域交织成了一场复杂的博弈,真相的代价,有时过于沉重。

邓亚军处理过的案件中,有不少让人吃惊的悲剧。

一对双胞胎,却有着不同的生物学父亲;一个男孩的亲生父亲,竟然是自己的外公;一个男人满心欢喜地带着双胞胎去做鉴定,结果两个孩子都不是亲生的…

在单位,邓亚军经常需要面对那些冲击三观的委托,又一个怀有身孕的女子,带着多位男子一起来做鉴定,他们每一个人脸上的表情都非常兴奋,一点都没有其他来这里的人的紧张感。

原来这个女生出自一个大户人家,家里条件非常优渥,面对父母的催婚,她同时找了好几个男朋友。

只要dna鉴定结果出来之后,孩子是谁的,她就和会谁结婚,而男方将会得到岳父给出的豪车法拉利,一跃跨过阶级的大门。

这些案例并非孤例,而是真实发生在这个时代的悲剧缩影,它们展示了婚姻的脆弱、人性的复杂,也揭示了社会道德的一些问题。

潘绥铭教授的研究数据显示,中国的出轨率逐年上升,IT、金融、教育等行业更是“重灾区”,这冰冷的数据,与邓亚军亲眼所见的案例相互印证,令人唏嘘不已。

更令人揪心的是,一些案例中,真相的揭露不仅意味着家庭的破裂,更可能引发无法挽回的悲剧。

有位女士,因为丈夫怀疑孩子不是亲生的,就带着孩子和她的初恋情人先去做了一个亲子鉴定,结果证实了丈夫的怀疑。

绝望之下,她恳求邓亚军篡改即将进行的第二次亲子鉴定的结果,邓亚军拒绝了。

她清楚,作为DNA鉴定师,自己的任务是揭示真相,而不是编造谎言,然而,真相的代价却是这个家庭的破碎。

面对女子的指责和谩骂,邓亚军内心也充满了矛盾和痛苦。

一个30岁左右的漂亮女人,带着一个70岁的老男人和一个小男孩来做鉴定,这个老男人是她的老师,后来结了婚。

这个老男人怀疑孩子的来源有问题,女子恳求她伪造鉴定结果,说自己家庭条件不好,生活困难,她想要的不是钱,只是想给孩子一个完整的家。

说的情真意切,但鉴定结果不会变,老男人并不是小男孩的父亲,当他来取鉴定结果的时候,他的着装一点也看不出生活困难的样子。

谎言和真相就像硬币的两面,总是交织在我们的生活中,有时,谎言是为了掩盖错误,维护脆弱的家庭关系;而真相,则可能带来无法承受的痛苦。

邓亚军曾遇到一个名叫小雨的男孩,五岁时被带到鉴定中心做亲子鉴定,以便随父上户口。

小雨的父母未婚生子,母亲在他出生后不久便离家出走,是父亲一手将他抚养长大。

不过,鉴定结果显示,小雨其实不是父亲的亲生孩子。

这个结果,不仅击碎了父亲的信念,也让小雨的未来充满了未知,邓亚军内心无比煎熬,她甚至希望是自己弄错了。

她又做了一次检测,结果还是没变,面对有人提出的伪造报告,让孩子先上户口的请求,邓亚军陷入了两难的境地。

伪造报告虽然可以暂时解决小雨的户口问题,但终究不是长久之计。

最终,她还是选择了坚守职业道德,将真实的鉴定结果告知了相关人员。

五年后,邓亚军在公园碰到小雨和他爸爸,父子俩在一起钓鱼,画面温馨和谐,那一刻,邓亚军总算松了口气。

她意识到,即使没有血缘关系,爱依然可以维系一个家庭,亲情依然可以跨越血缘的界限。

DNA鉴定技术,让我们看到了人性的复杂和多面性,也让我们不得不思考:如何在追求真相的同时,保护个体的尊严和家庭的完整?

邓亚军的职业生涯不仅见证了DNA鉴定技术的发展,也反映了人性的变迁,她见过了人性中的美好与丑陋,也体验到了科技进步带来的机遇与难题。

她希望通过自己的努力,帮助更多失散的家庭团聚,也希望唤醒人们对家庭、亲情和责任的重视。

只有当科技和伦理相互配合,我们才能迎来一个更美好的未来。

评论列表