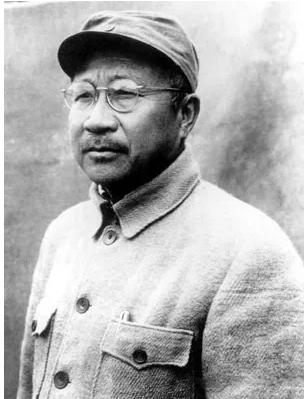

1942年,新四军副军长张云逸伪装成老农,打算去军部开会,谁知路上却被汉奸拦下,警卫员正要动手,张云逸却说:“别慌,让我来吧!” 1942年,抗日战争正进入相持阶段,敌后战场形势复杂而危机四伏。在这样的环境下,一次普通的军部会议,却成为张云逸副军长一场惊心动魄的行动开端。 他的沉着与智慧,再次让敌人领教了新四军的卓越机智。 这天,新四军军部发来电报,希望张云逸前往盐城商讨对日作战计划。作为新四军副军长兼第二师师长,张云逸明白这次会议的重要性。 二师驻守淮南地区,承担着华中敌后抗战的重任,任何决策的失误都可能影响整个战局。 前往军部的路上并不平坦。多个封锁区和日伪哨卡分布密集,稍有不慎便会暴露身份。 张云逸决定化整为零,带几名警卫员伪装成农民出行。他年过半百,外表本就朴实,再披上粗布衣服,俨然一个地道的老农。 一路上,他们与沿途地下联络站保持联系。每次到站,张云逸总会安排警卫员先探查周围环境,确认安全后才进入。 这不仅是出于谨慎,更显示了他对情报工作的高度重视。对日军行动的掌握,直接决定了抗战计划的成败。 然而,意外还是发生了。在经过一个地下联络站时,警卫员发现站内空无一人,显然已遭破坏。 张云逸判断,敌人可能已察觉异动,随即下令快速离开。此时,他的心中并非没有忧虑,但更多的是冷静的应对。 他们来到一条河流边,计划渡河继续行程。谁料,一群汉奸早已埋伏在此,见状便将张云逸一行团团围住。为首的汉奸头目质问他们的身份,还声称要搜身。这一搜,藏在腰间的手枪必然暴露。 警卫员们顿时紧张起来,手已悄悄摸向武器。眼看一场冲突一触即发,张云逸却摆手示意:“别慌,让我来吧!”他的沉着让人感到一种笃定的力量。 张云逸走上前,装作不满地对汉奸头目低声说道:“我们也是抓新四军的,河对面可能藏着他们的高层。” 为打消疑虑,他主动提议:“不信的话,你带两个人跟我走,但功劳可别抢。”汉奸头目一听,果然被功名所诱,放松了警惕。 船行至河中心时,张云逸暗中递了个眼色,警卫员迅速拔枪,将汉奸制服。看着对方目瞪口呆的模样,张云逸不禁冷笑:“贪功心切,便是你们最大的漏洞。”他继续赶路,将汉奸交给地方同志处置。 这并非张云逸首次展现机智与果敢。他长期在敌后活动,深知汉奸对抗战力量的威胁。抗战中,汉奸的猖獗堪称中华民族的“痛点”。 据统计,伪军数量一度超过日军,总计达300万之多。他们不仅协助日军封锁根据地,还直接参与围剿新四军,给抗战事业造成了巨大危害。 汉奸问题的深层根源,与当时的社会环境密不可分。日本侵略者采取“以华制华”策略,大量扶植傀儡政权,而国民党内部腐败无能的统治,也为汉奸的滋生提供了土壤。 张云逸深知,汉奸不仅是民族的耻辱,更是抗战胜利的重大阻碍。 不仅如此,张云逸在抗战中的细节故事更彰显了他的独特人格魅力。1957年,一位连长向他反映父亲于同海在山东文登县因土改遭到不公对待。 张云逸得知后,冒着风雪亲自前往调查,最终妥善解决了问题。他深信:“战士在前线流血,家属在后方也必须得到保护。” 作为新四军的高级将领,张云逸不仅勇敢,更以廉洁自律著称。他对家人从不搞特殊,无论是在战争年代还是和平时期,他始终保持简朴生活。 他的贴身警卫员,经过严格挑选,不仅是护卫,更是情报助手。张云逸与警卫员间的默契配合,也为他多次化险为夷提供了保障。 在敌后战场,智慧往往比武力更重要。张云逸不仅一次次通过巧妙的策略化解危机,还用实际行动证明了共产党人的坚韧与担当。 他的故事,不仅是一场智擒汉奸的传奇,更是抗日民族精神的缩影。 抗战的硝烟早已散去,但张云逸的故事却历久弥新。他用行动告诉后人,面对强敌,不仅需要勇气,更需要智慧和信念。 只有像他那样无畏前行,中华民族才能战胜一切困难,迎来更加光明的未来。