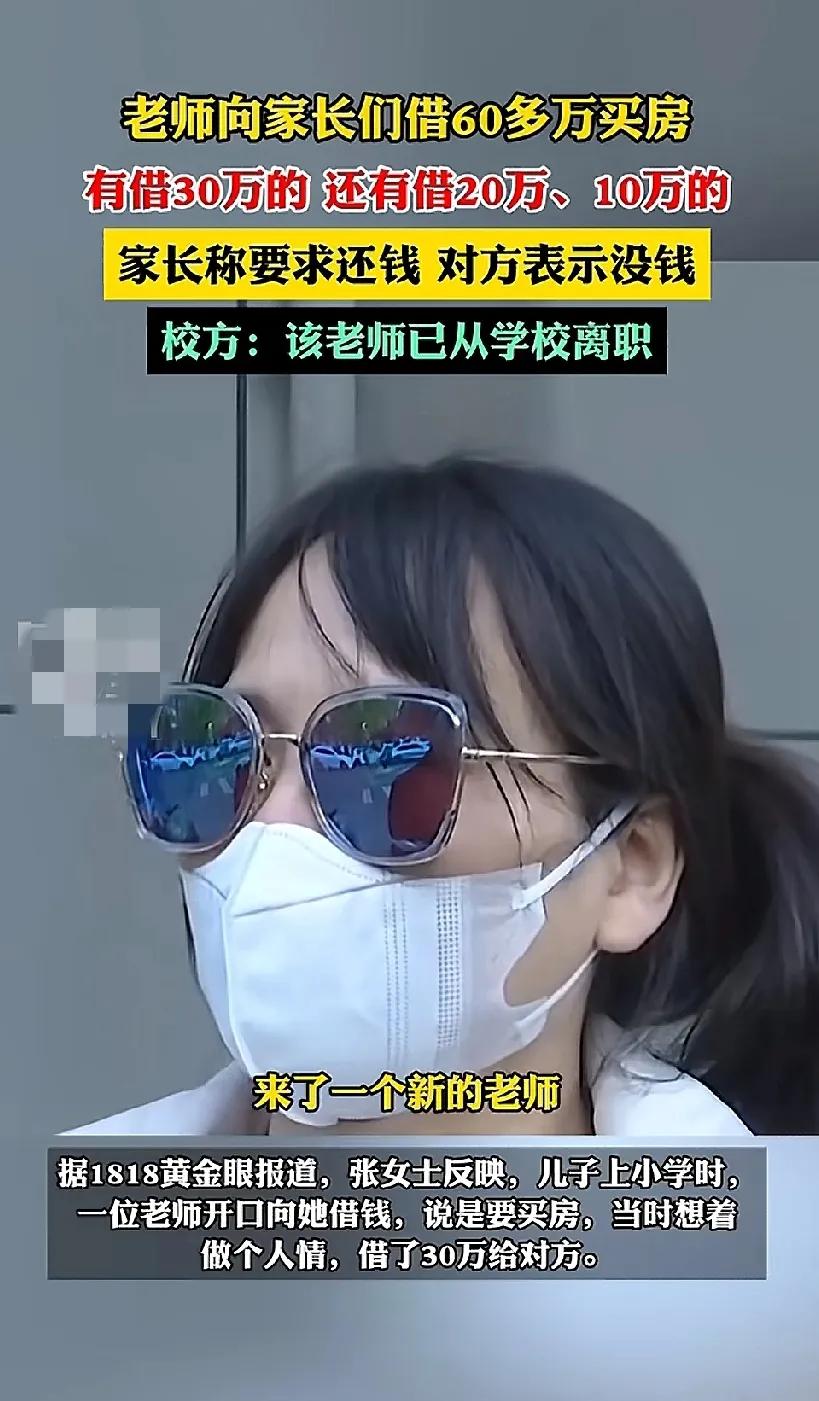

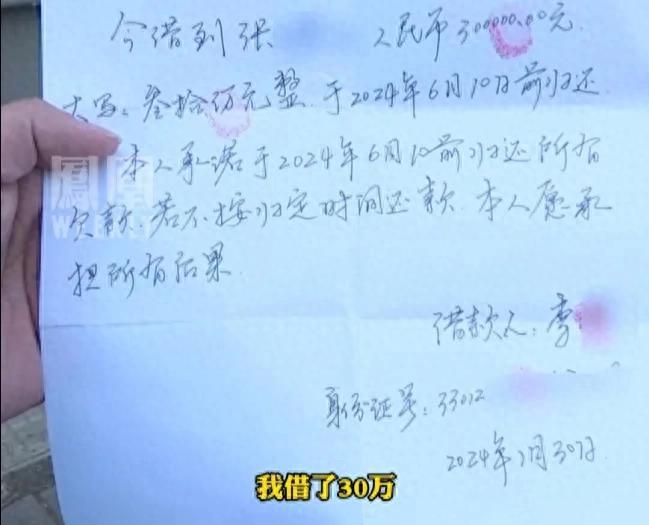

11月29日,杭州,一老师向家长们借60多万买房,有的借了30万,还有借20万、10的,可还款期限到了之后,老师却表示没钱。无奈之下,家长们找到学校,要求对方尽快还钱。校方的一句话,让家长们瞬间无计可施! (信息来源:凤凰WEEKLY;2024年11月29日关于《老师向家长们借60多万买房,家长要求还钱对方称没钱,校方:该老师已离职》的报道) 小学老师竟然也欠钱不还,这是在消耗自己做教师攒下的功绩吗?这简直就是玷污学校的纯洁性。 一位小学语文老师,姓李,最近以买房的名义向学生家长借款,一共借了66万。现在,还款日期到了,人却联系不上了。钱,还能要回来吗? 5月,杭州上城区的一所小学里,五年级的学生们迎来了新来的语文老师李老师。两个月后,李老师因为买房缺钱,向几个学生家长借钱。因为信任老师,或者碍于情面,家长们都很大方地拿出了钱,比如张女士就借了30万。 李老师承诺在2024年6月10日前还清,并出具了借条。然而,承诺如同泡沫,一戳就破。还款期限到了,李老师却失联了。家长们四处打听,才知道李老师在7月就已经离职了。 原来,在家长们第一次向学校反映情况后,学校曾出面协调,李老师归还了12.4万余元。但之后,她便以学校收入低、无力偿还为由辞职,转而去教育机构工作。 如今,66万的借款大部分仍未归还,家长们陷入了困境。 李老师的行为,究竟是单纯的经济困难,还是预谋已久的“套路贷”?她最初借款的动机确实是购房,但这并不能掩盖她后续违约行为的恶劣性质。从她离职的行为来看,逃避责任、缺乏担当的可能性更大。她利用了家长对老师的信任,钻了人情的空子,最终却将这信任踩在脚下。 家长们呢?他们并非不懂风险,只是在“老师”这个身份的光环下,选择了相信。他们或许认为,老师是为人师表的,不会做出失信之事。也或许是出于对孩子的考虑,担心不借钱会影响老师对孩子的态度。 这种“为了孩子”的心理,让他们在决策时失去了应有的理性。学校在整个事件中扮演着什么角色?他们并非借贷关系的当事人,却成了家长们求助的对象。学校也不是完全没做事,他们协调过,让李老师还了一部分钱。 李老师离职后,学校在协调方面的作用也变弱了。这暴露出学校在教师管理和师德师风建设方面的不足。 从法律角度看,李老师和家长之间形成了明确的借贷关系。借条的存在,进一步佐证了借贷关系的合法性。李老师违反合同约定,未按期还款,构成违约,需承担相应的民事赔偿责任。 如果家长觉得权益受损,可以通过法律手段,比如去法院起诉,来保护自己。法律没有要求学校为老师的个人债务负责。学校并非借贷关系的当事人,也没有从中获利。 然而,法律之外,还有道德的审判。李老师的行为严重违背了教师的职业道德,影响了教师的整体形象。她利用教师身份获取不正当利益,理应受到纪律处分,甚至被吊销教师资格证。 对此事,你怎么看?