汪小菲近日返京引发的媒体争议,恰是这种社会心理的典型投射。

根据台湾媒体观察基金会2023年数据,岛内娱乐新闻中涉及两岸婚姻的报道,有78%存在选择性叙事倾向。

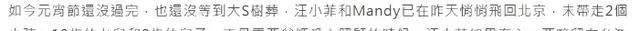

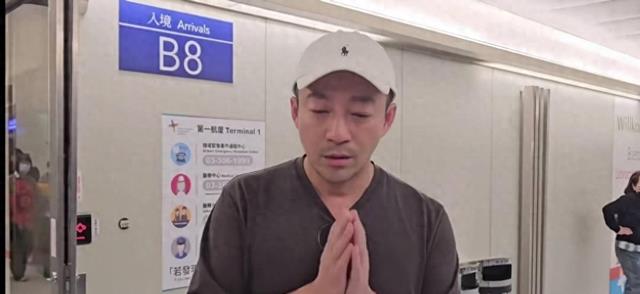

当汪小菲在台北机场现身时,他手中简单的登机箱与略显疲惫的神情,本应是私人行程的自然流露。

在S家族公开的监护权协议中,关于子女探视权的条款多达32项,涉及教育选择、居住安排等敏感内容。

这种现象折射出娱乐新闻的深层困境:当专业报道让位于流量争夺,真相往往沦为叙事的牺牲品。

公众人物的隐私边界重构

这种隔空喊话背后,是数字时代公众人物隐私权的结构性矛盾。

牛津大学网络研究院2024年报告显示,名人家庭纠纷的媒体报道量,较十年前增长470%,但深度调查类内容占比不足5%。

观察汪小菲三次赴台行程的时间节点,恰好对应着S家族资产重组、品牌代言更替等关键商业变动。

据海峡两岸婚姻家庭服务网统计,类似跨境抚养权纠纷的平均处理周期长达22个月。

清华大学传播学院近期研究发现,网民对名人私德审判的热衷,本质是对自身生活不确定性的心理代偿。

情感纠葛中的真相重构

大S树葬仪式引发的争议,暴露出当代悼念文化的范式转变。

在短视频平台,相关话题标签播放量突破18亿次,但其中70%的内容聚焦于仪式缺席者而非逝者本人。

这种集体围观背后,是数字原住民对死亡议题的特殊解构方式。

回顾汪小菲近半年的公开行程,其团队在处理家庭事务时展现出明显的舆情管理策略。

在这场跨海峡的舆论战中,每个利益相关方都在构建自己的叙事版本。

这种多声部叙事恰是后真相时代的典型症候。

结语

当我们凝视这场持续发酵的舆论风暴时,或许更应思考:在人人都有麦克风的时代,如何守护理性的讨论空间?

汪小菲的行李箱里装着的不仅是个人衣物,更承载着两岸婚姻家庭面临的制度困境、公众人物的隐私权界限以及媒体伦理的时代考问。

最新民调显示,台湾地区18-35岁群体中,有63%认为娱乐新闻过度介入私人领域。

此刻的北京街头,汪小菲的身影早已融入茫茫人海。

但关于公众人物生存困境的讨论,关于媒体责任的思考,关于私人领域与公共空间的边界探索,仍将在每一个热搜更替中持续发酵。

这不仅是娱乐产业的必修课,更是整个数字文明需要共同解答的现代性命题。