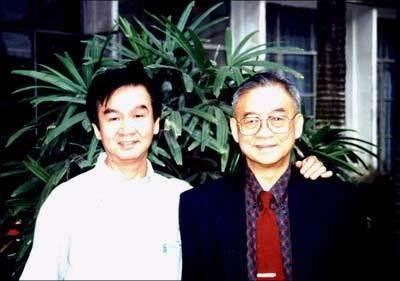

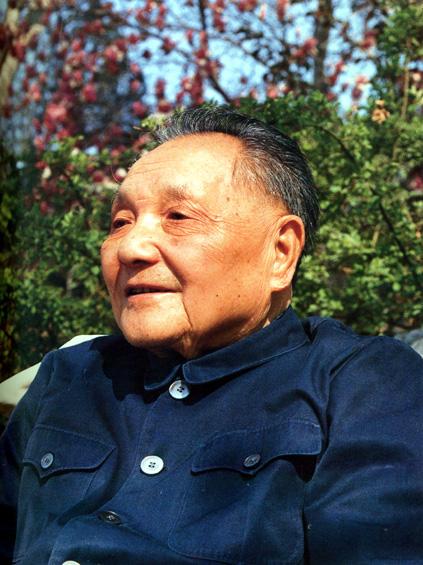

1980年,一封从美国寄往中国的信件,引起了中国最高领导人的关注。 写信人是陈树柏,一位在美国科技界享有盛名的华人学者。 他的名字在中国并不算广为人知,但他的背景却不简单:他是昔日“南天王”粤系军阀陈济棠的儿子。 这封信不仅表达了他对祖国发展的关注,也隐含着他作为国民党军人后裔的顾虑。 然而,时任中国领导人邓小平的开放与宽容,为这位海外学者回国效力打开了大门,也开启了一段深远的科技与教育交流。 陈树柏出生于1929年的广东,早年受父亲影响进入军校学习。 然而,短暂的军旅生涯并未成为他的主线。他在20世纪50年代毅然选择退役,赴美国攻读电机工程,从此开启了学术研究的道路。 他先后就读于佛吉尼亚军事学院,并以优异成绩获得电机工程学士学位。 在学术研究中,陈树柏的才华很快脱颖而出。他发表多篇论文并被母校聘为讲师和副教授。 他的研究成果得到了美国学界的认可,在电子工程领域崭露头角。 1979年,他因在科技领域的贡献获得美国“总统特别奖”,这一殊荣不仅代表了他的学术成就,也标志着他在国际科技界的地位。 尽管在美国取得了辉煌的成就,陈树柏始终心系祖国。 当他在1979年收到中国政府的邀请时,内心却充满矛盾:父亲曾是国民党高级将领,他自己也曾在军队中效力,这层复杂的身份让他对共产党的接纳心存疑虑。 为此,他专门写信给邓小平,坦率地表达了自己的顾虑。 邓小平不仅亲自回信邀请,还委派中国科学院副院长钱三强专程与陈树柏沟通,表达了诚挚的欢迎之意。 这一举动打消了陈树柏的疑虑,终于时隔多年,他怀着激动的心情回到祖国,开始了为中国教育事业建言献策的新篇章。 1980年,陈树柏首次回国访问,在北京人民大会堂受到邓小平等国家领导人的热情接待。 在交谈中,邓小平不仅提及陈济棠在广东的政绩,还坦言“渡尽劫波兄弟在,相逢一笑泯恩仇”,以此表达对两岸统一的期待和对历史的宽容态度。 作为电子工程领域的专家,陈树柏深刻认识到教育对国家现代化建设的重要性。 在与邓小平的第二次会面中,陈树柏进一步提出了创办“实验大学”的构想。他希望通过这所大学,借助华侨资源和国际经验,培养中国急需的高科技人才。 然而,受限于当时的资金筹措和政策环境,这一构想未能在国内落地。 尽管如此,陈树柏并未气馁。他回到美国后继续推动这一愿景,最终在1994年创办了国际科技大学。 这所位于美国加州的高校,不仅成为华人学生深造的平台,也为中国输送了大批高端人才。 陈树柏的一生,是连接中美科技与教育交流的重要纽带。他的学术成果不仅推动了美国的电子工程研究,还通过国际科技大学,为祖国培养了大量高端人才。 他坚信,教育是国家现代化的基石,而科技则是实现这一目标的加速器。 尽管由于历史原因,陈树柏未能长期留在祖国直接效力,但他通过学术合作、人才输送,为中国科技教育事业做出了不可磨灭的贡献。 他的故事,不仅是个人奋斗的传奇,也是一个时代背景下的历史缩影。