思南路和复兴中路,交叉出上海“梧桐区”的钻石地标:路东,有复兴公园和思南公馆、上海孙中山故居纪念馆和上海市文史研究馆。路西,则是充满故事的各类花园洋房和历史保护建筑。

在一派文化气息浓郁且名人辈出的区域里,却也藏下一个以“野”字命名的“特别”——在复兴坊和花园坊的中间,复兴中路565弄内,有一个野花园小区。

就在今年5月,旧住房综合改造项目二轮签约启动首日,此地就迎来100%签约生效。这是黄浦区首个在历史风貌保护区推进的旧住房改造项目,据新闻报道,“创造了全市旧住房成套改造中居民参与度最高、征询至签约生效时间最短、签约完成速度最快等三项纪录”。年终岁末,住在这里超过半个世纪的百余户居民已经陆续打包暂别,期待着尽早改造后回搬。

“野”字,意味着不是人工驯养和栽培的事物,是自然而然形成的产物。

曾经是复兴坊和花园坊中间绿树环绕小池塘的花园,在岁月的流逝中成为无人打理的野地,成了规整城市里一个“脱嵌”的自由精灵。然后,又在二十世纪五六十年代被整理成平地、建设起楼房,实体的花园部分消失,化身成一个小区的名字,见证了灯火阑珊下各种人间故事。

上海街区的复杂性和丰富性,有时不仅在那些知名的建筑里,也在这样的城市肌理深处。

2

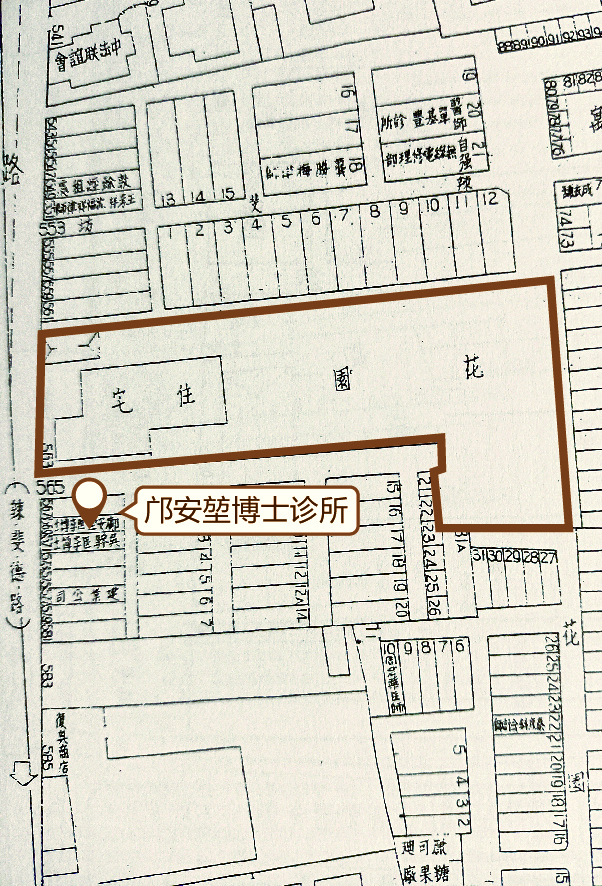

翻开1949年的《上海市行号路图录》,标识清晰:从复兴中路565弄门牌号进入弄堂内,正对着一栋独栋住宅别墅和一片花园。

比照当时花园的位置,今日可见3栋被称为“小梁薄板”的旧住房。往南,是一片在20世纪50年代填池所建的房屋,此次也在旧改之列;再往南,还有一长条绿地花园,上植不少乔木和灌木。由此可以推测,在花园存世之时,其规模颇为可观,且有池塘映衬、绿树环绕,想来是一派鸟语花香的样貌。

花园,如今看来是优质住宅小区的标配。但时间往前推100年,城市住宅群中安置花园的理念是实打实的舶来品。

中国的富商和官宦,向来有兴建私宅园林的习俗。那些都是园主人用以自娱的私产。上海第一个真正意义上的公园,是清同治七年(1868年)建成的英美租界公共花园(今黄浦公园)。而它建成之初只为外国人服务,拒华人于园门外长达半个多世纪。

就在野花园东北面的复兴公园,是上海唯一保存较完整的法式园林,其前身是顾家宅兵营,在光绪三十四年六月初三(1908年7月1日)被辟建为公园。宣统元年(1909年)四月落成后,也一直限制华人入园。

经过多年抗争,以上两个公园都在1928年才向所有中国人开放。而1928年,正是复兴坊、花园坊和野花园相继诞生、开放的时段。

坐落于复兴中路553弄的复兴坊,开阔大气,初以复兴中路旧名辣斐德路得名辣斐坊,有楼房97幢,多为3层砖木结构,红砖外墙,也有5层楼和假4层的建筑,堪称上海新式里弄中的范式。房子刚落成不久,复兴坊8号就成为廖仲恺夫人、民主革命家、画家何香凝到上海时的住处。她曾在此设立并领导中华妇女抗战后援会,开展抗日救亡。

1939年,叶景葵邀请张元济和陈陶遗联名发起设立一所私立图书馆,将各自藏书捐出,作为馆藏的基础,地点也在复兴坊。这就是志同道合的三人筹建的合众图书馆的前身。

现代著名书画家沈迈士也曾居住在复兴坊。珍珠港事件后,日军进入法租界。沈迈士在复兴坊内保护了中法文化出版会下属的孔德图书馆的一批藏品。上海解放前夕,有人企图把这批文物运出大陆,他全力阻止,才得以保存,文物现藏于上海博物馆。复兴坊1号后来成了救国会七君子之一、著名法学家、新中国首任司法部部长史良的居所。

这些名人的故事,连带着二维码,如今被镌刻在复兴坊的墙上。他们的历史足迹曾交叠在复兴坊的通道里,那么,他们是否也曾将自己的身影汇聚于野花园内?100年前新修好的里弄通道连接着新造好的花园,当这些风云人物心忧天下、倍感苦闷的夜晚,是否也曾沿着花园里的小径一圈圈散步?花落花会又开,大自然中的生命永远给人抚慰和希望。

3

从野花园小区的南端可以绕进花园坊,这儿同样是一片细部精致的砖木结构3层楼为主的新式里弄。

1932年一·二八事变后,暨南大学所在的真如地区成为战区,记者、学者曹聚仁来到花园坊107号居住。面对战火,他继续在复旦、大夏等大学执教,一边与106号的文学家徐懋庸创办《芒种》半月刊,并为《申报·自由谈》《立报》等报刊撰稿。据说,两人常常在弄堂里靠着阳台聊天。作家黄源则住在花园坊103号的3楼。他后来为曹聚仁研究资料中心题词祝贺:“三十年代曹聚仁先生和我同住在上海金神父路花园坊,同时都和鲁迅先生亲切来往。”

1949年的《上海市行号路图录》上,在今日野花园小区所在的复兴中路565弄门口和内部,标注出数位以医生名字挂牌的诊所,其中一处赫然出现这个名字:邝安堃博士。

想来这位博士就是自1933年秋从法国回国后,担任上海广慈医院(即今瑞金医院)教授的名医邝安堃。邝教授为我国著名的内科学家、医学教育家、国家一级教授,我国中西医结合研究的先驱者。他更为人熟知的住所在不远处永福路一个占地三亩的花园洋房里。

二十世纪六七十年代野花园小区的孩子们,则更熟悉另一条“不走寻常路”的通道:从野花园小区绕到花园坊,从一道围墙翻上平房屋顶,即可翻到瑞金医院内。大人们往往吓唬说这是通往医院太平间的,孩子们却浑不在意。数个小区内的各种横向纵向的通道,彼此相通,如同迷宫,但对熟稔地形的居民来说,这里真的是四通八达。

孩子们一溜烟,就跑得没人了,远远地还能听见他们大笑的声音。暮色四合,母亲们呼唤他们回家吃饭了。

4

随着Citywalk(城市漫步)的兴起,在野花园小区住了半个世纪的居民们这些年能经常看到按图索骥走进来看“可阅读建筑”的年轻人。

“保护建筑在隔壁,我们这儿实在没看头。”“有些地方甚至裸露出了钢筋,外立面轻轻一拍,石灰抖落。”但同时,大家又倍感自豪:“这里是历史风貌保护区呀,隔壁就是大名鼎鼎的思南路。要论交通、就医等等,放眼全上海,阿拉也是一等一的。”遥想二十世纪五六十年代,能住到这些“梧桐区”新样板房的,都是一些基层机关干部,“较之当时的老洋房和石库门里七十二家房客杂居的情况,野花园小区里,几户人家共用厨房、洗手间,都算方便”。只是随着时间流逝,房屋结构、居住空间和厨卫合用等短板才显得不再与时俱进。

此次进入风貌区旧改范围后,居民们得到承诺:两年后还能回来,原居住面积不减,配备独用厨卫设施。未来,还将加装电梯,增设地下非机动车库等。

历史里的野花园,如今不再有大花园,但也不再荒野,只有名字留住历史里的变化,透露它经历的身世变迁。虽然不如两旁的“邻居”那么漂亮显赫,但百年前在居民建筑中插进花园的新举措、半个世纪前在花园里建起楼房的新探索,和如今在旧改时“一户不抽”的新尝试,每个时代都在小小螺蛳壳里做道场的绣花功夫,还是十足的上海味道。