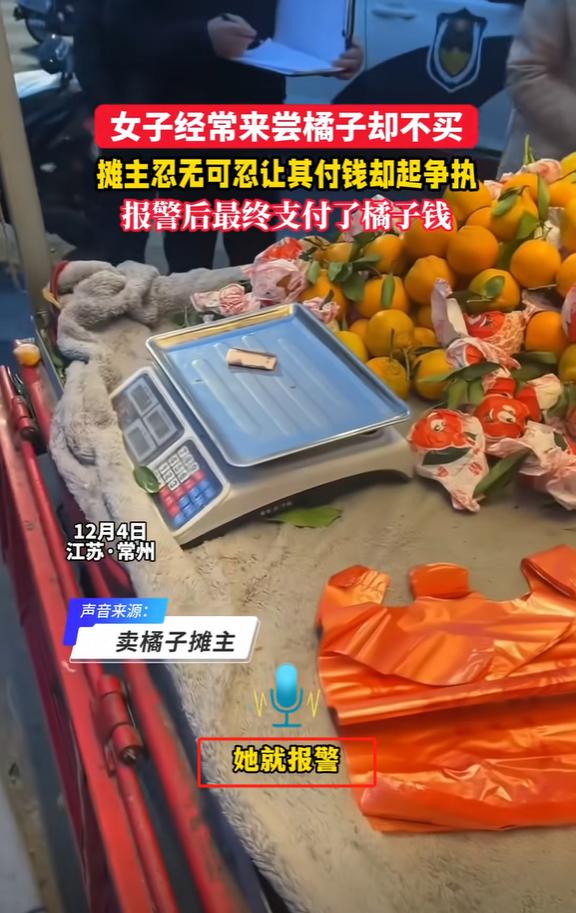

“你不是说不甜不要钱?”,江苏,大妈连着两天来橘子摊连吃带拿,还对其他顾客说“太酸”,顾客都走了,摊主忍无可忍让她付钱,大妈:“我给你1块钱你敢拿吗!”摊主说“敢拿”她就报警,警方的做法让人拍手称快! (信息来源:法治进行时2024年12月5日关于《阿姨经过水果摊莲池代码不给钱,边吃边说橘子酸被老板叫住,阿姨:“我给你一块你敢拿吗?”》的报道) 买水果的都用“不甜不要钱”当广告词,可是这位大妈却真把这话当真了?连吃带拿还不给钱,这是什么自助餐吗? 连续两天,这位大妈的身影都出现在张老板的橘子摊前。她并非单纯购买,而是反复试吃,并对橘子的口感发表负面评价,称“太酸”。这一行为不仅影响了她的购买决策,也使得其他潜在顾客望而却步。 第二天,大妈再次光顾橘子摊,继续试吃,双方言语冲突升级,最终发展为报警处理的局面。在警方的调解下,大妈最终支付了橘子费用,事件才得以平息。 这起看似普通的消费纠纷,实则触及了试吃这一商业行为的核心——试吃的边界究竟在哪里?大妈认为试吃是消费者享有的权利,商家不应强迫付费;摊主则认为大妈的试吃行为过度,影响了正常经营,维护自身权益合理。双方各执一词,让“试吃”这一原本旨在促进交易的行为,变成了矛盾的导火索。 大妈或许她真的觉得橘子酸,也可能出于某种原因,对摊主的橘子心存芥蒂。是否存在恶意打压的可能?或者,她是否被强制消费?真相扑朔迷离。 摊主做的是小本生意,利润微薄,大妈的反复试吃和负面评价,无疑是对其经营的直接损害。如何界定合理的试吃范围?如何有效维护自身权益,成为摆在摊主面前的现实难题。 根据《消费者权益保护法》,消费者享有公平交易的权利,但也负有诚实守信的义务。大妈的行为是否违反了相关法律规定,值得深入探讨。 橘子摊上的风波,引发了我们对消费环境的深入思考。提升公众的法律意识和道德素养,是构建和谐消费环境的关键。消费者和商家应相互理解、尊重,商家诚信经营,消费者理性消费。只有建立在诚信基础上的市场秩序,才能真正实现互利共赢,促进社会和谐发展。 对于监管部门而言,这起事件也敲响了警钟。如何加强对市场秩序的监管,如何有效保护商家和消费者的合法权益,是需要不断探索和完善的课题。例如,可以建立更健全的消费者投诉机制,加大对恶意行为的打击力度,营造更加公平、透明的消费环境。 你在家附近的水果摊上试吃过吗?你认为试吃对于销售有影响吗?