一个150多年前的中国外交官,会如何面对西方世界?

他或许对大清以外的世界一知半解,所有信息甚至仅仅来自同文馆等新机构的有限教育,但他却已是当时大清最了解世界的人之一;他或许想学习又不知从何学起,同时还要面对那些自大与自卑并存的保守同僚,很多时候只能压抑渴望,谨小慎微地选择“与大多数一样”;

他或许对世界有许多想象,对眼前大清的问题有许多想当然的药方,然后一次次陷入幻灭;他或许会有意无意将自己接受的传统教育与西方世界的“新”结合在一起,尝试以一种既不同于绝大多数清朝人,又不同于西方人的思维模式思考国家的未来……

这是鸦片战争后第一批开眼看世界的外交官员普遍遭遇的人生情境,他们身上的时代烙印无法去除,“大清”这个名词也总是捆绑着他们的期待、诉求与悲喜,但每个人的面对方式和人生选择都各不相同。

儒家思维体系让他们在西方社会寻找“三代”元素

张德彝就是其中之一,他出生于1847年,15岁进入同文馆学习外语,先后出使欧洲、美国和日本,1903年升任驻英公使。他是那个时代难得具有国际视野、坚持开放包容心态的中国人,但在涉足外交领域之初,仍然有许多对异域的思维局限。

1866年,19岁的张德彝得清政府委派,与一群低阶官员和同学一起,参加了中国第一次半官方性质的出国团,去欧洲观光考察,游历10国后大开眼界。1868年,他成为中国首次出使欧美的外交使团成员之一。

皇甫峥峥在《远西旅人:晚清外交与信息秩序》一书中写道:

“与1860年代末的其他官派旅者一样,张德彝将西方社会的秩序和合法性解释为严格运用儒家仁政的结果。由此,他欣然地将欧洲的制度与统治者比作中国三代的制度与君主。据他所述,法国国王正在亲自监督将于1867年在巴黎举行的下届世博会的建设,届时‘按天下国都造楼……以便民间壮观’。

在英国,汉普顿皇宫不再为王室所独占,而是一副‘开门洒扫,令人游玩,每届礼拜,男女尤多’的景象。伦敦的公共马车使得‘男女贫富’皆可坐车,为他们带来了许多便利。水晶宫不但允许民众进入参观,且只向他们收取低廉的门票,还公开承诺:当修建建筑物的费用付清后,人们可以免费入场。

张德彝被西方王室如此开放的程度和明显缺失的等级制度所震撼,不禁惊呼:‘抑且与民同乐,广播休声,善哉此举也!’伦敦的囚犯不仅被保证有绝对的安全与优渥的衣食,还可以从事有报酬的工作,俟其出监狱之时,他们有权获取一半的工作酬劳。英国没有极刑,囚犯们每礼拜可以休息一天,晚上还可以在花园里散步,‘由此观之,刑书不必铸,酷吏不可为,饶有唐虞三代之风焉!’”

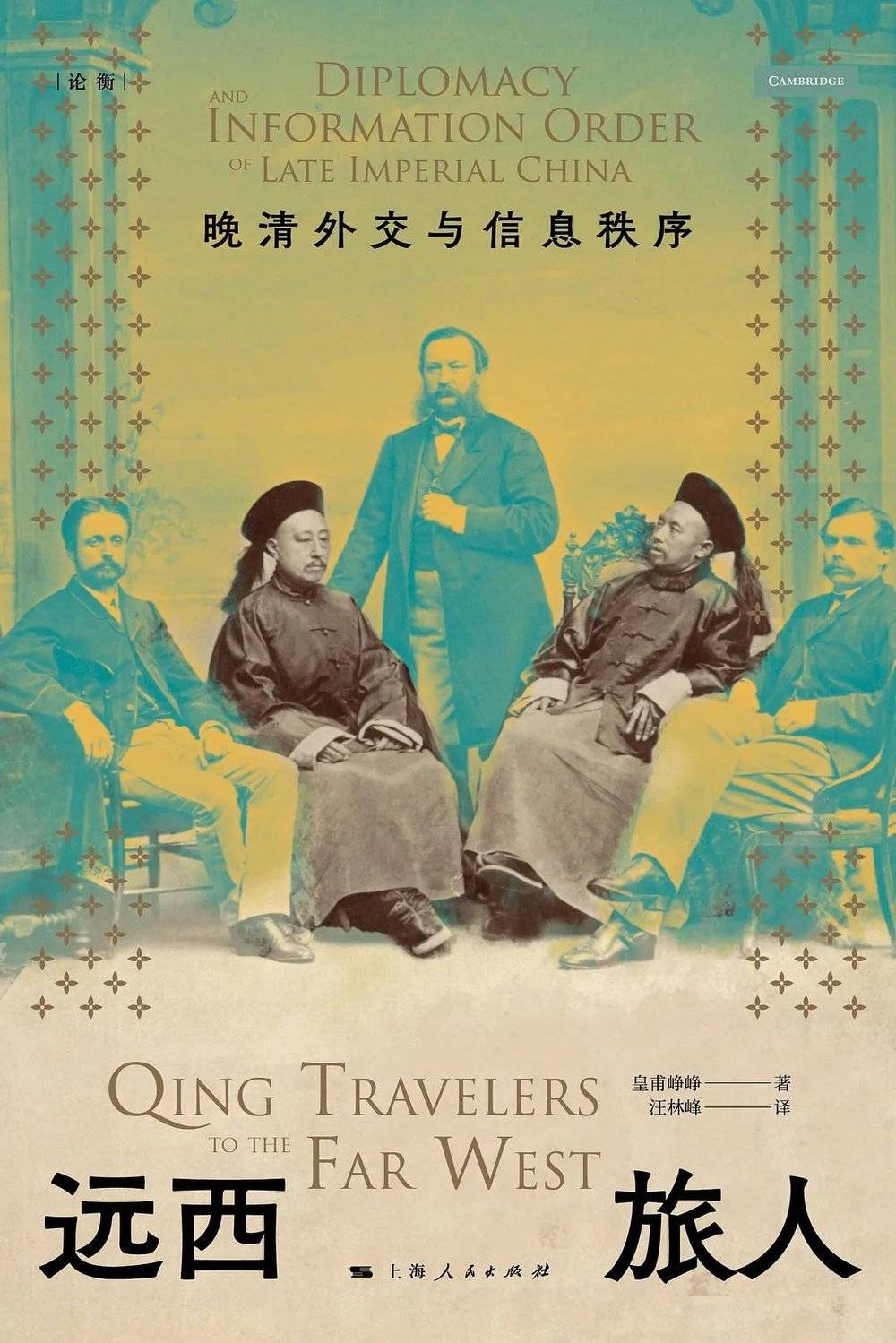

《远西旅人:晚清外交与信息秩序》,皇甫峥峥著

汪林峰译,上海人民出版社,2024年6月

此外,张德彝还将当时美国的繁荣以儒家思想诠释,认为它归结于国家领导人的道德力量。他为乔治·华盛顿、安德鲁·约翰逊和尤利西斯·格兰特分别撰写了短小精悍的人物传记,风格类似于白话小说中的人物简介。

他对安德鲁·约翰逊的描述是:“少有大志,隐于缝匠,所有天文地理、治国安民之书,罔不精心攻习,国人敬之。”他以类似的儒家伦理模式来理解美国内战的原因:“盖南邦之人耽于安逸,所有起居饮食,需人而理,故禁黑人而不释,职是故耳。”北方各州的领袖“因驱使者伤天害理,恐为国患,乃约各邦集议,欲放黑人为齐民”。

在他看来,“当一个国家在善与恶、顺从与违背天意的力量之间战斗时,这场战争呈现出一种宇宙的维度。综其所述,是道德体系奠定了美国作为强国的基础,而非法律或制度”。

这种以儒家思想解读西方政治与文化的方式,当然有相当可笑的一面,也暴露了晚清知识分子内心的自大与自卑并存,即使他们意识到落后,渴望学习先进,潜意识仍然会将自己从小接受的儒家思想作为标尺,将一切硬往上套。

但从另一个角度来看,它又是一种相当质朴的观念。在儒家思想中,“回归三代”是相当核心的元素,历代儒家知识分子往往认为,夏商周三代的政治制度和社会才是完美模版。当他们遭遇现实问题时,总习惯倒退回三代的记载中寻找答案,即使那些记载限于各种因素,多半只是传说,尧舜禹的传承也绝非“礼”字当头,而是很可能充满了政治斗争和血腥。

这种思维模式是儒家思想的极大局限,因为在三代不可能找到现实问题的答案,无数儒家知识分子因此忽视实务,陷入虚无。不过对于张德彝他们来说,当时西方社会的许多细节都让他们产生了“回归三代”的感觉,这意味着他们从小被灌输的价值观,意外地在异域找到了一些相匹配的东西。起码在那个时代,它有助于让更多的晚清人开眼看世界。

张德彝曾寄宿于美国人艾德林家中,书中写道:“艾德林,一位脾气温和、收入中等之人,他竭尽全力让他的中国学生在家里住得舒适。在艾教习家中的两个月里,张德彝与他相处融洽,经常长时间地畅谈中西方文明。为了向张德彝展现一个普通西方家庭的生活节奏,艾德林还带张去参加他的教会礼拜、教堂表演、赞美诗排练和一些当地的节日。在家里,他不但向张德彝教授世界历史和地理课程,还让张自由出入他的藏书室。”

这段时光给张德彝的冲击,似乎比其他时间更大。艾德林一家谦逊而不张扬的生活方式、对朴素简单的热爱,和与使团交往的上流社会的挥霍奢侈形成了鲜明对比。这种差异起初使张德彝感到非常困惑,但很快他就明白:“西方”并不是一个单一的文化实体。与他在中国时所认识的洋人不同,许多在其本国的洋人并没有一味地追求新时髦和新发明,反而是遵循传统文化中的朴素俭约。

这当然仍是一种浮于表面的观察,但却显示出“张德彝对一个工业时代以不均衡速度快速发展的西方社会里,不同阶层的人所经历的不同时间性的敏锐感知”。

张德彝的矛盾一面在日记中展露无遗,他一方面认为西方黄金时代与中国的三代十分相似,但面对铁路、轮船、蒸汽机等时代标签,他又很难否认“今胜于古”。至于未来,是“回到三代”还是“继续在机器道路上狂奔”,他显然没有答案。

将巴黎公社等同于农民起义,是一代人的思维局限

物质上的差异并不是根本性因素,权力层面的对比会让当时的清朝外交官更为困惑。1870年,张德彝作为使团工作人员出访法国。

当时的法国正处于混乱中,皇甫峥峥写道:

“当使团抵达时,法国正处于一片混乱之中。法国民众对拿破仑三世(路易·波拿巴)的外交政策和轻虑浅谋的自由贸易改革之不满情绪已然愈演愈烈。波拿巴皇帝的一次致命误判,致使他与普鲁士开战,他希望通过这样一场广受人民支持的军事行动,使得国内对政府的批判指责稍缓。

这场始于1870年7月的战争很快被证实是法国的一场弥天大祸。就在崇厚使团到达法国的前一个月,法军精锐在决定性的色当战役中惨败,次日拿破仑三世被普鲁士军队俘虏。几天后,巴黎国民自卫军攻入国民议会所在的波旁宫,正式宣告第二帝国的灭亡。自卫军还在巴黎市政厅成立了国家临时政府。”

面对着混乱惨烈的局面,张德彝的日记中充满了对处于困境的普通法国人的同情:饥肠辘辘的乞丐、无家可归的流浪者、遍体鳞伤的士兵和支离破碎的家庭。

“在凡尔赛,他看到整个村庄皆穴居洞中,附近的房屋仍有血迹清晰可见。在巴黎,他看到商人以高价向饥不择食的城市居民兜售马肉和狗肉。绅士穿着满是跳蚤的破烂衣服到处闲逛。女人也忽视了梳妆打扮,以至于看起来个个都像顶了一窝鸟巢。无人看管的孩子整天坐在泥泞和成堆的木炭中。在一个上流社会的晚宴中,话题之一居然是法军烹食鼠猫。”

他由此认识到了西方文明当时相当脆弱的一面,中国社会面临的人性问题并非独有,一旦文明被战争或是其他东西所侵袭,西方人同样会陷入混乱。

也是在这一期间,张德彝见证了巴黎公社运动。他将法国革命者视为类似农民起义军的叛乱者,“其始无非迫胁之穷民”。这种同情心当然可贵,不过张德彝仍然没有意识到,法国革命者有着“与中国天命观截然不同的思想意识”。对于张德彝这种从小接受儒家思想熏陶的人来说,巴黎公社运动不过是一场简单的民众起义和王权的退位,就像是“穿插于中国王朝更迭历史中开启新帝业的一次起义”。

历史早已证明,跳不出“改朝换代”“无非是换个人做皇帝”思维,就无法进入现代文明,可惜张德彝与那个时代的绝大多数人,并不能跳出这个思维局限。

“冲击—回应”理论带来的历史偏见

当然,外交官们的开眼看世界在当时已非常难得,皇甫峥峥在《远西旅人》中所希望展现的,正是中国历史上第一批前往欧美地区的使节和外交官,如何利用自己的知识体系,建构起新的知识框架,以此来诠释未知的“西方”,继而寻找自我定位与外交方针。

书中提到的6位旅西使臣(斌椿、志刚、张德彝、郭嵩焘、曾纪泽和薛福成),背景与经历各有不同,但正是他们的共同认知和努力,使得清政府在1860年代到1895年间,逐渐重建了与世界沟通的外交体系。

周锡瑞在《远西旅人》的序言中写道,长期以来,美国的中国近代史一直受到费正清的影响。费正清认为中国近代史是中西方“冲击—回应”的过程,这种“回应”一般被认为是一个启蒙运动的过程,即中国从十九世纪中期“筹办夷务”始,发展到新文化运动为接受西方科学和民主理想所作的努力。至于中国史学的叙事,也同样以中国对于西方帝国主义的回应为主。在这个过程中,康有为和梁启超被视为枢纽式的人物。

周锡瑞认为,《远西旅人》的贡献在于它“关注了一组新的人物,以及对先于康、梁的前一代的关注。尽管康、梁一代关注的是中国与西方的竞争,但其方式则是通过日本了解西方,并在他们的著作中使用了日本人发明的新词汇来翻译西方概念:经济、政治、社会、革命。这些术语一直沿用至今。但是本书中研究的晚清旅欧使者使用了许多与康、梁全然不同的术语来描述他们所观察到的西方世界”。

皇甫峥峥在《远西旅人》指出这一误区和连锁反应,认为“这种史学偏见的推论是:清朝精英对西方文化和制度的知识只能通过日本吸收输出后,再来进行下一轮灌输和接受”。

但在1895年之前,来自日本的影响并不是清朝文人获取外部世界知识的主要渠道。除了外国团体和通商口岸的知识分子之外,清政府还培养了本朝的使节团队、情报人员以及外交官进行调查和撰写报告,以供官僚和士人精英阅读。这些人所创造的知识、话语以及他们的作品开创的知识消费模式,都成为1895年后文化转型的重要前提。

也正是因为这种完全不同的观察方式,当旗人斌椿陪同赫德探亲休假时,他作诗赋词以示中国文化的辉煌,同时又没有冒犯他的欧洲东道主。郭嵩焘对西方政治文化的赞扬在他回国后激怒了国内的保守派,但同时激励了后来一代的立宪改革者。

值得一提的是,皇甫峥峥在书中提到,郭嵩焘对西方的理解是受到王夫之反对专制的启发,他对西方的理解也是基于三代的“道”,只是这个“道”和三代之治有所同,有所不同。这一点与张德彝有些相似,加上郭嵩焘的学者身份,思考又走得更远,只是仍然摆脱不了局限,将西方现代社会崛起和中国传统天命论混为一谈。

但即使如此,郭嵩焘对时代的意义仍然重大,甚至连他的反对者都并非一无是处。后世引用的郭嵩焘故事,不少都来自梁启超。后者对郭嵩焘的诠释,主要是突出反对者的“保守”,但却忽略了一个基本事实:郭嵩焘的日记最初是由总理衙门出版,初衷就是传播西方知识,即使该书后来被禁,许多精英阶层仍然对它充满兴趣。也就是说,梁启超对“保守”和“进步”的对立化描述,多少掩盖了清政府在鸦片战争后30年时间里的外交多元性。

张骞开创的“使节传奇”,不会存在于近现代社会

皇甫峥峥还在书中探讨了一个学界过往相对忽视的问题,即清朝对于过往朝代制度先例的继承。在中国历史上,“使节”这一身份曾是众多有志之士的热门追求。汉武帝时期,张骞创造了属于使节的传奇,并经由司马迁的书写而名垂青史,从此,“自博望侯开外国道以尊贵,其后从吏卒皆争上书言外国奇怪利害,求使……天子为其绝远,非人所乐往,听其言,予节,募吏民毋问所从来,为具备人众遣之,以广其道”。

《远西旅人》中写道,1887年9月1日,直隶总督李鸿章在写给他的门生区谔良的信中,也提到了司马迁对汉使的记述:“近日海国已成坦途,朝士竞趋,迥非十年前可比,风气顿异,诚如尊论。汉武帝求使才,为其绝远,非人所乐,逮博望既贵,事亦愈习,则争言利害求奉使矣,古今竟若一辙。”

以李鸿章的眼光,此时已经注意到外交事务对既有的官僚结构以及西方表述的冲击,与西汉多有相似之处。中亚在张骞归来之前一直被视为绝域,一如1860年代之前的欧美各国。然而,在清朝与西方建立外交关系的几十年之后,此前的“绝域”已成为政府官员的向往之地。

但这种基于仕途“进步”的向往很难如愿,皇甫峥峥认为,1860年代后的外交使团与以往派遣的“使节”在实践上主要有如下几个方面的不同:

首先,以往派遣外国的使节,通常是有具体任务的、以行走为主的“活动使团”,其设立与任命有较强的灵活性,是任务结束后就立即解散的临时性机构。使节不是专门外交人员,而是有强烈事业心的官员,往往将自己的外交任务视为升职加薪的基石。与此不同的是,大多数清朝常驻使节有长达3年的任期,政府鼓励使馆成员在日常工作外进行个人考察,并与外国人保持来往。

其次,派往中国周边地域或邻国的使节,往往有大量的历史文献资料可以作为他们报告的模版,包括使者日记、游记、王朝历史、地名词典等等。个人报告最常见的形式就是使臣日记,这是一种半官方的体裁,通常采用帝国地理式的视角,将遥远的地区编织进以中华帝国为核心的等级制世界政治秩序构想中。与其不同的是,1860年代之后前往欧美的清朝外交官并没有关于这些国家以第一人称叙述的使臣报告作为他们的文书样板。

第三,过去的使节在旅途中很少与朝廷保持联系。使者携带敕谕,充当统治者信使的角色;他们并不是一个带有抽象皇权象征的可移动政府机关。除了战争时紧急通讯外,他们向朝廷提供的报告,是外交使命完成后才须上交的。相较之下,十九世纪下半叶的清朝使团和驻外公使馆更好地融入了国内的信息网络之中。他们定期通过邮轮与国内外交部门和其他公使馆交换信件、报告和笔记。

1870年代至1880年代初期,电报线延伸至上海和天津,使得国内外的外交机构能够及时交换来往信函,大大缩短了交流时间。公使还就外交问题上奏,请求在他们认为适宜之时,应立即关注相应的外交问题。信息技术的采用,使得清朝官僚机构能够对外交和政治紧急情况作出迅速而积极的反应。

这些变化无疑是基于时局,正是外交需要,催生了新的信息网络——总理衙门和同文馆,它们将清政府与外国外交官及外国顾问联系起来。应总理衙门的要求,同文馆的学生和外国教习翻译了有关国际法和外交手册的书籍,并从1870年代初开始,将翻译范围扩大至数学、科学、世界地理和历史。正如《远西旅人》中所言:“在面对前所未有的内忧外患之时,地方官员与士绅、通商口岸的知识分子正广泛地寻找历史经验与外国知识,帮助他们了解自己所处的世界。”

而在这种趋势之下,张骞式的使节不可能再出现,时代也已不再需要那些希望通过成为使节为自己的仕途添砖加瓦的官员。