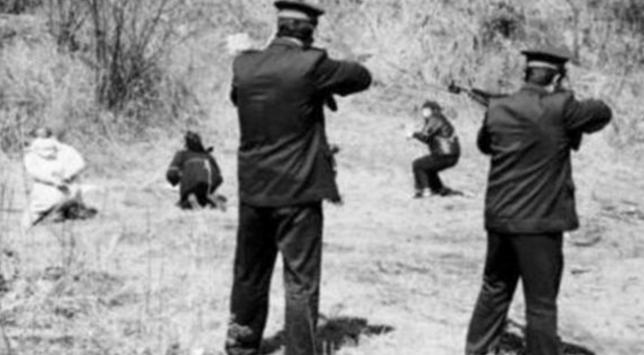

她38岁被捕入狱,45岁被割喉后枪决,从此与一双儿女天人两隔,在给丈夫的诀别信中她表示,一个人不管是生或死,只要是为了革命就是有意义的。 张志新,这个名字不仅仅是一个时代的符号,也是无数人为革命事业、为理想而献身的象征。她的一生,虽短暂,却充满了不屈不挠的奋斗精神。 张志新与时代的故事,注定充满了波折和磨难,但她所展现出的坚定信念和为国家民族付出的精神,至今依然深深感动着每一个后人。 张志新,1930年出生于辽宁省本溪市,家庭有着深厚的革命传统。她的父亲是老革命家,母亲同样怀着为国家贡献的理想。张志新从小便受到家族的革命熏陶,对祖国和人民有着强烈的责任感。 她天资聪颖,十分刻苦,早早立下了报效祖国的远大志向。1950年,张志新以优异的成绩考入了河北省天津师范学院,成为了校园中的佼佼者。然而,这只是她波澜壮阔人生的开始。 1950年代,张志新响应祖国的号召,毅然报名参加抗美援朝战争。战场上,她英勇奋战,毫不退缩,为国家的胜利立下了赫赫战功。 战争结束后,张志新顺利进入中国人民大学深造,进一步丰富了自己的知识。回国后,她与同样热爱祖国的曾真结为夫妻,并育有一对儿女。婚后的生活本应温馨美满,但很快,历史的洪流将她带入了一个全新的风口浪尖。 文化大革命的风暴席卷全国,张志新目睹着党内极左思潮的泛滥和江青等人错误言论的四处蔓延。 作为一个有着独立思考能力的知识分子,张志新在接触到江青等人的讲话资料后,迅速察觉其中存在的问题。她始终坚定地认为,革命不应只是盲目地追随权威,更应该坚持对真理的探索与对人民利益的保护。 然而,正因为她的清醒与独立,张志新的命运发生了急转直下的变化。1969年,她因反对极端政策和江青的讲话内容,被定性为“反革命分子”,并被送往盘锦的干校接受审查。 干校生活异常艰苦,张志新不仅要面对高强度的劳动,还要承受精神上的巨大压力。 尽管如此,张志新没有低头。她坚持自己的观点,拒绝承认错误。在干校中,她与其他囚犯讨论革命理想,力劝他们保持清醒和理智,坚守对真理的追求。 1970年,张志新被转送至沈阳监狱,继续接受审讯和关押。在监狱里,她的情况更加严峻,身心遭受了空前的折磨。 监狱内的审讯人员采用各种手段试图迫使她认罪,他们不仅使用毒打和各种折磨,甚至还动用了精神上的极限压迫。然而,张志新始终没有妥协。 她的态度和信念未曾动摇,反而在这段困苦的日子里,她开始更加坚定地宣扬自己的思想。她撰写了大量的笔记,其中《一个共产党员的宣言》成为了她在逆境中的思想结晶。 张志新在监狱中坚守信念,激励了许多与她同处困境的人。她的坚持让周围的人感到震撼,许多人开始反思那个时期的错误思想,并勇敢地站出来表达自己的观点。 张志新的言辞铿锵有力,她的每一句话都充满了对真理的渴望。她在监狱中的表现,彻底颠覆了人们对于“反革命分子”的固有印象,让她成为了时代中的英雄。 然而,在“文化大革命”结束后,张志新的冤屈终于得到了平反。随着社会开始审视历史,越来越多的人认识到,张志新的不屈与牺牲,才是那个特殊年代的真实写照。 1975年,张志新被判死刑。在行刑前,监狱答应她的请求,让她能与母亲见最后一面,并且取出了她体内的避孕环。 面对即将到来的死亡,张志新依旧从容,毫无惧色。她在给丈夫的诀别信中写道:“一个人不管是生或死,只要是为了革命,就是有意义的。” 3月4日,张志新在沈阳大洼刑场被枪决。她的死,虽然让她永远离开了亲人,但她的精神却永远留在了历史的长河中。她的牺牲不仅为自己赢得了深远的历史意义,也为整个时代的反思和觉醒提供了强有力的推动。 张志新的死讯传来后,社会各界对她的事迹进行了广泛讨论。在改革开放后的几十年里,张志新的冤屈得到了清晰的审视和承认。她的事迹被广泛传播,成为激励后人的精神财富。 1979年,张志新被追认为革命烈士,她的家族也恢复了名誉。张志新的事迹,被纳入历史教材,成为了无数学生心中的精神灯塔。 张志新的牺牲,无疑是文化大革命时期的历史悲剧之一。她的坚定信念和为革命事业而献身的精神,不仅在当时赢得了许多人的敬佩,更在后世留下了深远的影响。她的故事成为了对极端思想和社会不公的深刻反思,也成为了对勇气和信念的永恒礼赞。