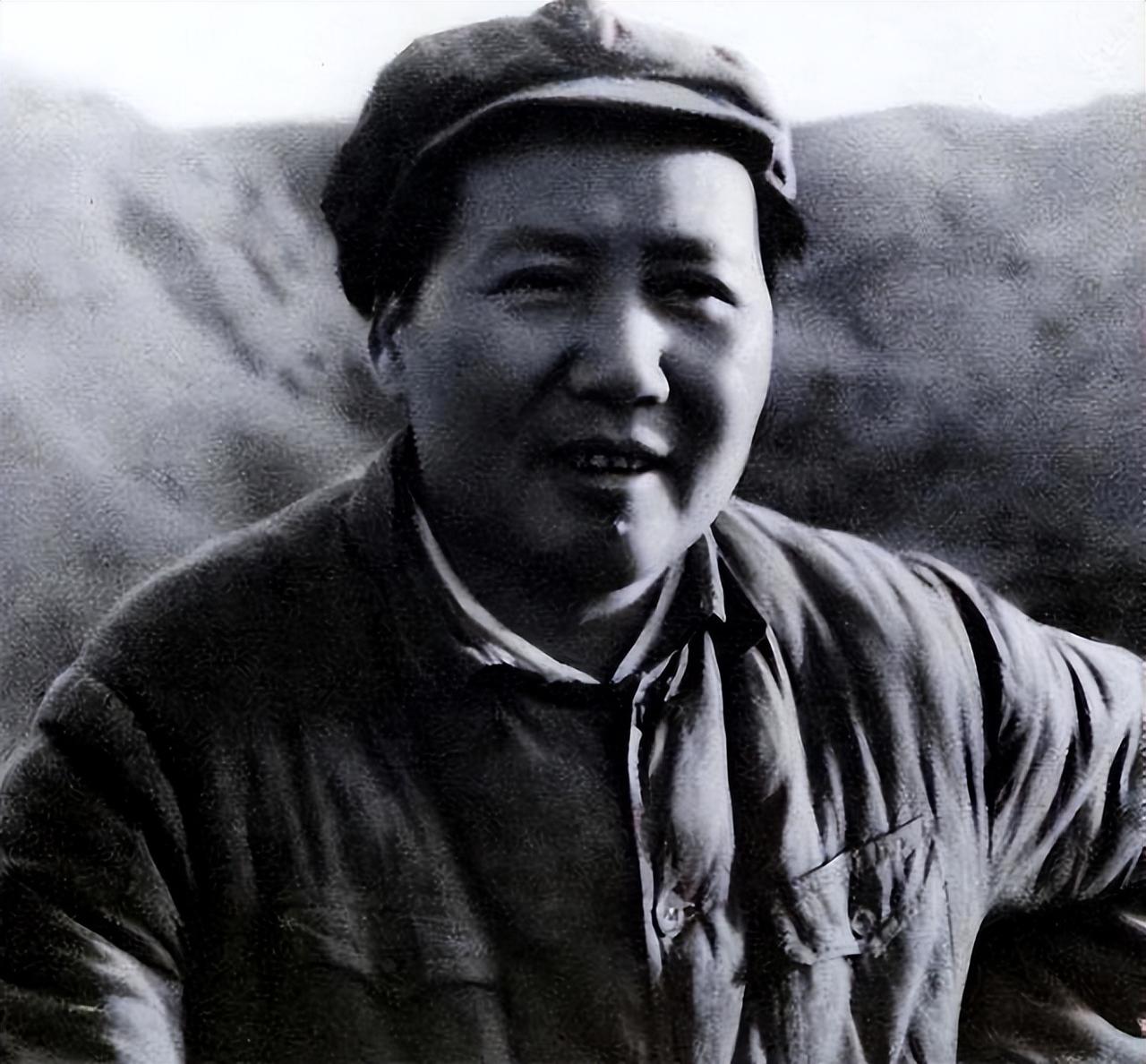

1950年,一男子前往北京出差,竟顺道探望毛主席,妻子直呼不信,男子笑道:“别看我姓王,其实我是毛主席的堂弟。” 1950年,中国大地上刚刚经历了天翻地覆的大变革,新中国成立了,一个新纪元就此拉开帷幕。这一年,不仅是国家发展的大好时机,也是许多老百姓人生转折的重要节点。 在这样一个充满希望的年代,有个既普通又特别的人物,他的故事就这样静静地展开了。 那时候的中国,刚结束战乱,一切都需要从头开始。大伙儿都盼着和平,盼着国家能发展起来,每个人心里都装着对未来的美好愿望。就像大家常说的:“咱们都是这时代的亲历者和推动者。” 不论你是在前线英勇奋战的战士,还是在后方默默支持的百姓,都为新中国的诞生尽了一份力。 就在这历史的关键时刻,一个叫王勋(本名其实是毛泽全)的人走进了大家的视线。 他的经历,还有他和伟大领袖毛泽东之间那份特别的关系,都让人津津乐道,成为了一段不为人知却又动人的历史传奇。1950年,王勋,他的真名叫毛泽全,是华东军区后勤部生产部的一把手。那会儿,他因为公事要去北京出差。 一到北京,他心里那个激动啊,就像被啥给拽住了一样,特别想见见自己多年没见的堂哥——咱们的毛主席。他一不做二不休,直接给中南海打了个电话:“我想见我三哥,他大名毛泽东!” 没多久,毛主席那边就知道了这事儿。 刚开始,他还挺惊讶的,但紧接着就笑了,是那种好久没见的笑。他赶紧让手底下的人去把王勋接过来。两人一见面,王勋激动得直接喊了声“三哥”,而毛主席呢,也特别亲切地回了句“十二弟”。 说起来,王勋和毛主席那可是真亲戚,血脉相连。 王勋小毛主席十六岁,从小就特别崇拜这位堂哥。想当年,毛主席回乡带着大伙儿闹革命的时候,王勋还是个小年轻,他也跟着一起干,不光参加各种活动,还利用自己年纪小不容易被注意的优势,给部队送情报。 不过后来,因为形势越来越紧张,王勋和毛主席就断了联系。抗战那会儿,毛泽全偶然在报纸上看到毛主席在延安的消息,激动得不行,拉上几个老乡,跋山涉水好不容易到了延安。见了毛主席,他一股脑儿说要上前线打鬼子,可毛主席心疼他,让他先在延安的抗日大学学本事。 到了1938年,毛泽全学成毕业,直接进了新四军。为了安全起见,新四军的大领导袁国平让他改个名儿,从此他就叫“王勋”了。 在新四军里,王勋那是既聪明又能干,还特别不怕吃苦。1942年,他管起了军需物资,让大伙儿吃穿不愁,功劳不小。 这一年,他还遇到了心上人徐寄萍,两人情投意合,没多久就成了家。不过,王勋对自己的真实身份一直守口如瓶,没跟徐寄萍提过。 新中国一成立,王勋就成了华东军区后勤部的大忙人,管生产这块儿。有次去北京办事,他好不容易又见到了毛主席,俩人聊得那叫一个开心,好像回到了过去。 可惜时间紧,没聊多久就得分开。回到南京,王勋才跟徐寄萍说了自己和毛主席的关系。开始徐寄萍还以为他开玩笑呢,后来听王勋仔细一说,才相信这是真的。 当徐寄萍知道真相后,她惊讶又骄傲地瞅着自家男人。她缠着丈夫问了个遍,关于他和毛主席见面的事儿,特别是听到毛主席还惦记着她,心里头那个暖啊,跟吃了蜜似的。 转眼过了两年,中秋节那天,毛主席还特意请他们夫妇俩去中南海过节。吃饭那会儿,毛主席拉着徐寄萍的手,问她身体咋样,还让她多保重。这份情,徐寄萍记了一辈子,暖得跟小太阳似的。 后来啊,毛主席忙了,王勋夫妇俩见他的机会就少了。但王勋还是那个王勋,做事低调,从不拿自己跟毛主席的关系说事儿,求啥特殊照顾。 除了徐寄萍,没人知道他的真名儿和背后的故事。 说起王勋,也就是毛泽全,他的故事啊,不光是讲他咋长大的,咋努力的,更是个关于家、忠心和付出的好故事。 在那个风起云涌的年代,他就像块磐石,不动摇,不张扬。就算站得高了,也还是那样谦逊,那样踏实。王勋用自个儿的生活,告诉我们啥是真正的英雄:不是因为你站得多高,而是你怎样在平凡里发光发热。 王勋这一辈子,就像是活生生地诠释了“坚持初心,才能走到最后”这句话。不管是在炮火连天的日子,还是在和平发展的现在,他都像个小孩子一样纯真,默默地为国家和人民做着好事。 这种精神,咱们每个人都得学,得传下去,让我们在各自的工作上,一直努力,一起为国家的繁荣出把力。