12月13日,南京师范大学随园校区内,明妮·魏特琳的雕像如往常一般面容慈祥,微笑着注视着在她面前经过的每一位学生。雕像底座上,“永生金陵”四个字熠熠生辉。侵华日军南京大屠杀期间,她曾舍身保护上万名中国妇孺。

近日,《永生金陵:魏特琳传》正式出版。这本30余万字的书籍,引用了大量新史料,集成了南京师范大学南京大屠杀研究中心和学术界20多年的研究成果。其中,更是用大量史料披露魏特琳本人遭受的战争创伤。“南京大屠杀中的英雄,魏特琳女士永生金陵!”该书主编、南京师范大学副校长、南京大屠杀研究中心主任张连红教授说。

人们反而更盼望阴雨天气,因为阴雨天日机往往不会来轰炸

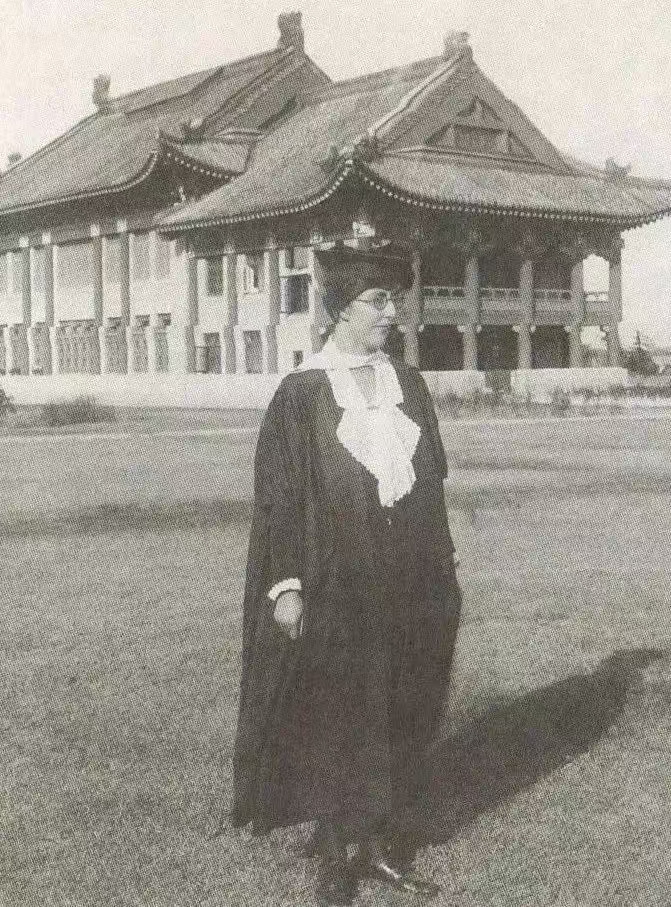

1919年10月的第二周,魏特琳来到南京,受聘为金陵女子大学(1930年以后改名为金陵女子文理学院)教务主任,并代理校长职务一年半,开始了她与南京、金女大长达20多年的不解情缘。

1937年的暑假快到了,与往年的这个时候一样,金女大迎来了她的第十九届毕业典礼,有42名女学生完成了学业,顺利毕业。看着这些活泼可爱的姑娘们走出校门,步入社会,魏特琳不禁发出由衷的感慨:“在中国受过教育的妇女比以前有更多的就业机会。”

然而,局势急转直下,日机为了轰炸清凉山上中国军队的高射炮阵地,几次飞临金女大的上空,炸弹也落在了学校附近。从8月19日起,日机不仅白天空袭南京,而且夜晚也对南京进行猛烈轰炸。

日机的疯狂轰炸改变了人们的观念。以往人们都是盼望有一个晴朗的好天气,而在日军袭击南京期间,人们却盼望着阴雨天气,因为阴雨天日机往往是不会来轰炸的。当天气阴郁时,魏特琳在校园中遇到同事,总是寒暄道:“今天天气真好!”开始人们总是愣一下,但很快就回过神来,领会了魏特琳的意思,答道:“是的,今天天气很好!”

后来,根据美国国务院的要求,所有滞留南京的美国妇女及儿童都必须撤离南京,但由于魏特琳等人坚持说自己身负重任,不能立即撤离,美国大使馆的官员才作出让步,勉强同意她们暂时不撤离。

8月27日晚上,美国驻华大使馆给魏特琳送来一封措辞强硬的信,要求所有的美国公民撤离南京,同时通知魏特琳,美国大使馆的妇女第二天将撤离南京。信中表示,如果魏特琳不撤离南京,今后发生的一切事情,美国大使馆将不负责任。

魏特琳虽然很感激美国大使馆通知她撤离,但她坚持认为,自己不能离开南京:

我认为我不能走,因为我要是走了,正承受巨大压力的吴博士除了要做她现在正在做的事情外,还将不得不承担应由我做的那份工作。我觉得我在金陵女子文理学院18年的经历,以及与邻居14年的交往经验,使我能够担负起一些责任,这也是我的使命,就像在危险之中,男人们不应弃船而去,女人也不应丢弃她们的孩子一样。

在日机的肆意轰炸下,金女大的开支大增。为了节约开支,金女大不得不在晚上9时30分熄灯,因为发电机用的燃油太贵了。由于没有电灯,魏特琳常常在烛光下写报告和日记,她甚至想把自己日记的标题改为《烛光下的沉思》,因为这样更符合实际。

金女大难民最多时达1万多人,难民庇护所也难以保障安全

“一九三七年日军从中华门攻进城时,我们全家躲入金陵女子大学避难。女子大学由美国妇女华小姐管理,日本兵经常来难民营要花姑娘,都是华小姐出面阻拦。”《永生金陵:魏特琳传》引用了日军性暴行见证人刘凤英的证言,她口中的“华小姐”正是魏特琳。

1937年12月13日,对六朝古都南京来说,终究是一个无法忘却的日子。

这一天,南京沦陷了。

下午4时,金女大校园里出现了第一批日本兵,随后又来了两批,其中一批向金女大索要鸡、鹅,另一批十分凶恶的日本兵则蛮横地占领了金女大存放大米的房屋。

南京沦陷后,难民成为日军主要的抢劫对象。由于安全区集中了大量难民,于是日军不断在安全区进行抢劫,除了挨家挨户抢劫外,日军还以搜捕“败残兵”为由,对难民进行搜身,趁机抢劫财物。

金女大是南京唯一的专门收容妇女和儿童的难民收容所,难民最多时达1万多人。南京沦陷后,为了躲避日军的性暴行,许多妇女纷纷来金女大避难。魏特琳在日记中说:“现在几乎每天都一样,整天都听到各种各样我以前从未听过的悲剧发生。一大早,神情惊恐的妇女、年轻的姑娘和孩子就潮水般涌了进来。我们只能让她们进来,但没有地方安置她们。”

金女大舍监程瑞芳在日记中记述说,1937年12月16日上午8时30分,日本士兵进入金女大搜查,声称要找“中国兵”,而校园内并没有“中国兵”,因此在魏特琳的应对下,日本兵离去。不久,又一批日本士兵闯入校园,遇见了魏特琳的助手李先生,就搜了李先生的身,不仅抢去了50元钱,还打了李先生一记耳光。同一天,金女大700号楼管理员也被日军抢去10元钱,同时还抢了学院饲养的鸡。

从12月14日起,魏特琳几乎每天都守卫在学校的大门口,阻止日本士兵进入,同时维持校门口的秩序,让符合条件的人进入校园避难。

但情况变得越来越糟。日军不断骚扰金女大。12月15日,金女大校园里又来了一队日军,他们搜查了所有住有难民的大楼。当时魏特琳等人并不知道日军在校园里架着6挺机枪,且有更多的日本兵在校园外站岗,并做好了射击的准备,如果当时有人从校园跑走,恐怕是凶多吉少。尽管如此,金女大科学楼管理员蒋师傅的儿子还是被抓走。魏特琳常常感到内疚,认为自己的动作要是再快点,就可以救更多的中国人。

1938年5月底,日军和伪南京市政督办公署要求所有的难民所必须解散,所有难民必须回家,但是,由于日军随意枪杀和强奸的暴行时有发生,因此很多难民特别是年轻妇女仍不愿离开难民所。

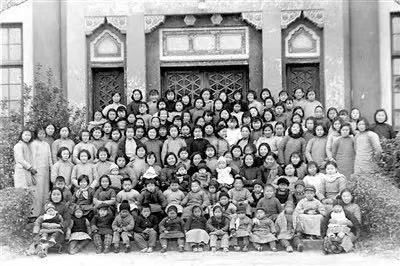

为了这些无家可归的年轻妇女的安全,魏特琳在国际救济委员会和国际红十字会的支持下,制定了一个为期3个月的暑期学校计划,最后收容的人数为67个班级785人。

暑期学校结束后,为了继续帮助受苦受难的南京妇女儿童,在魏特琳的策划和积极努力之下,金女大又先后进行了多个难民教育计划。例如开设手工、家政学校,其目的是要教会那些无以为生的妇女,特别是那些失去亲人的妇女,通过学会使用简单的织布机纺织毛巾、操作织袜机织袜一类的手艺,来养活自己。

不堪战争创伤重负而终,世界各地形成对魏特琳“英雄”的记忆共识

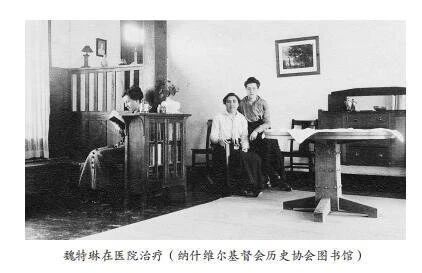

《永生金陵:魏特琳传》特别关注了战争创伤对人类的影响。编委会通过大量医学理论数据,结合魏特琳日记、回美国以后的病情报告,来分析战争创伤对个体特别是对一个女性的影响。张连红表示:“魏特琳的去世,就像是战场上的士兵倒下一样,她也是南京大屠杀的受害者。”

战争会激发出某些人深藏于内心的黑暗和暴力,而无辜的经历者无力改变事实,这使得他们大范围地成为PTSD患者。PTSD,即创伤后应激障碍,亲身经历或目睹的严重威胁和令人极度恐惧而又无助的暴力事件引起,当事人经常在脑海中浮现或在噩梦中经历当时的情况,并有严重的焦虑、失眠、情绪失控、抑郁、失忆等症状,严重者自杀倾向明显。

身处南京、时时目睹日军暴行的魏特琳也不例外,她的日记,记录了一个PTSD患者挣扎求生、终于不堪重负的全过程。

南京大屠杀发生后,魏特琳受到更为严重的创伤,她多次在日军强奸犯罪现场解救中国妇女,日日夜夜在中国妇女的哀告和求助中度过,多次目睹受害者惨不忍睹的尸体。她的努力在今天看来,是需要很大勇气和高度人道精神的英雄行为,但她自己当时却因为不能解决所有中国人的痛苦而产生极大的无助感,反复自责。

她说:“在我记忆深处总是悲惨的画面——难民们的画面。”

一个在南京大屠杀期间也没有失去对生活的热爱的魏特琳,却最终被PTSD摧垮了,她是南京大屠杀的美国籍受害者。

1940年5月14日,魏特琳离开南京,回到美国接受心理医生的治疗。1941年5月14日,她想到一年前的5月14日离开南京时的情景,情绪突然激动起来,自杀辞世,享年55岁。她在仓促草拟的遗书中写道:“我的精神衰退在不知不觉中显然已经持续了多年。与其受精神错乱之苦,不如一死为快……我深深地热爱传教事业和金陵女大,如果我有十次生命,我愿意全部无私奉献给她。但很遗憾,我的此生辜负和伤害了这一事业,对此我深表悔恨和遗憾。”

在其长方形的墓碑正面,雕刻着金女大校舍的剖面图,人字形屋顶内,用苍劲的隶书竖刻名4个中国汉字:永生金陵。

张连红研究发现,魏特琳去世之后,世界各地对她的记忆形成了一种共同的认知,在受过她帮助的中国、她的家乡美国,甚至是日本的一些左翼学者,都把她当作英雄来看。

魏特琳生前特别希望日本的妇女能知道事实的真相,进而起来阻止日军这种无耻暴行的延续。她在日记中无数次重复这样的话:“那些似乎令人难以相信的、残酷而充满兽行的悲惨遭遇,有朝一日,希望日本的妇女也能知道这些悲惨的遭遇。”“如果日本的妇女得知她们的士兵——她们的丈夫和儿子如此野蛮、残忍地对待中国人,我不知道她们会怎么想。”

在日本成立的一些追究日本战争责任的市民团体中,日本妇女在其中起着十分重要的作用。如“南京大屠杀60周年全国联络会”的重要成员大都为女性,包括松冈环、山内小夜子、佐藤加惠、枞山幸子、吴美华、森一女、黑田薰、樽美政惠、门永三枝子等,其中松冈环女士是大阪实行委员会的负责人,她曾多次到南京调查采访南京大屠杀的幸存者、性暴行受害者,为历史事实作证,并将南京大屠杀的真相告诉她的学生。山内小夜子则曾在日本设立数部热线电话,采访记录了许多原日本兵对受害国妇女性加害的事实。

“随着我们对南京大屠杀的认知不断深入,不仅是揭露日军的暴行,还要弘扬人道主义、英雄精神,从人类命运共同体的视角和反对战争暴行的视角,我们达成了共识,这一点是非常有意义的。”张连红说。

新华日报·交汇点记者程晓琳