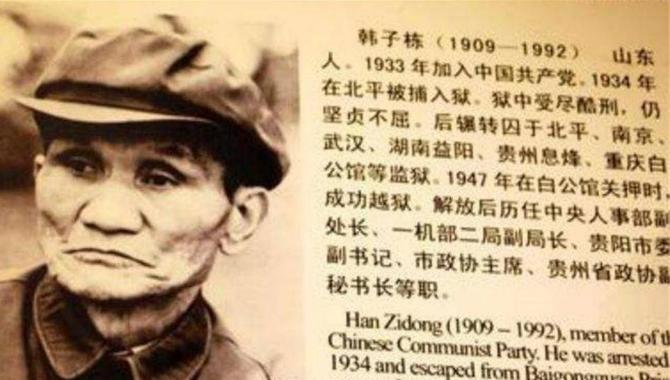

1947年冬,山东一户农家的女主人,将一些吃的递给门前的乞丐,乞丐没有接,开口的一句话却让女人泪流满面 1947年的一个冬日,山东阳谷县的乡村里,寒风刺骨。刘秀清正忙着准备晚饭,炊烟在寒冷的空气中升起,为这个普通的小院增添了一丝暖意。 忽然,一阵轻轻的敲门声打破了宁静。刘秀清打开门,看到一个蓬头垢面、衣衫褴褛的中年男人。他显得疲惫而狼狈,像是一个风餐露宿的乞丐。 “好心的娘子,能给点吃的吗?”乞丐的声音沙哑,带着一丝颤抖。他的眼神中透着疲惫和某种难以名状的情绪。 刘秀清心生怜悯,转身端出一碗热腾腾的稀粥和两个馒头,递给他。“吃吧,这天太冷了,别冻坏了身子。”她的语气柔和,带着善意。 乞丐却没有接。他抬起头,深深地看着刘秀清。“娘子,你仔细瞧瞧我。”他的声音带着些许颤抖,却又带着期待。 刘秀清愣住了。她上下打量这个男人,忽然,那双熟悉的眼睛让她心头一震。“子栋……是你吗?”她的声音因为颤抖而变得嘶哑。 “是我,娘子,我回来了。”乞丐的泪水夺眶而出。他不是别人,正是她的丈夫韩子栋。 韩子栋原本是个聪明好学的农家子弟。1930年,为了求学,他背井离乡,来到北平。然而,动荡的时代让他的命运彻底改变。在北平,他接触到了新的思想,并逐渐参与到抗争中。 但1934年的一次行动中,韩子栋因叛徒出卖被捕。他被押送到北平监狱,后又辗转至重庆的白公馆监狱。这些地方被称为“人间炼狱”,韩子栋在这里经历了漫长的折磨。 敌人对韩子栋实施了严刑拷打,试图逼迫他交代机密。但他始终咬紧牙关,未吐露半句。他清楚自己肩负的使命,更知道,自己的沉默是对同志们的最大保护。 为了寻找机会逃脱,韩子栋开始装疯。他每天神情恍惚,言行怪异,甚至在雨天故意脱光鞋袜站在泥水中跑动,装作完全失常的样子。敌人对他的看管逐渐松懈。 在狱中,韩子栋与许多志同道合的同志共同策划,寻找逃生的机会。大家通过暗号、字条传递信息,为日后的行动做准备。 韩子栋在放风时常常主动为看守跑腿,这让看守逐渐对他失去戒心。他暗中观察了监狱的地形,记录下岗哨分布和附近路径。 1947年8月18日,机会终于来临。韩子栋随看守外出采购,当看守迷上打麻将时,他借机溜走。他穿过巷子,躲过了几处岗哨,最终找到嘉陵江的一处渡口,用一只小船划过江水,成功逃脱。 之后的路途艰难异常。为了避开追捕,他昼伏夜出,穿山越岭,靠野果和溪水充饥。多次遇到巡逻队,他都凭借冷静和智慧躲了过去。 45天后,韩子栋终于到达了安全区域。他迅速向组织报告了监狱的情况和越狱过程。这些信息后来成为制定行动策略的重要依据。 听完丈夫的讲述,刘秀清泪流不止。她轻抚着丈夫消瘦的面庞,既心疼又敬佩。“这些年,你究竟是怎么熬过来的?”她低声问道。 韩子栋握住她的手,眼中满是坚定。“为了我们的未来,这一切都值得。”他的声音平静,但透着深沉的力量。 回到家后,韩子栋身体虚弱,但他并未停下脚步。他与身边的同志们紧密配合,将狱中的情报和经验倾囊相授,为抗争提供了重要支持。 随着斗争的胜利,韩子栋和他的家人也迎来了新的希望。这一切让他们明白,牺牲与坚持终将换来未来的光明。 从那以后,韩子栋常常走进村子里,与人们分享自己的故事,激励着更多人为幸福生活而努力。 而刘秀清则一直默默陪伴在他身边,用自己的力量支持着这个曾历经劫难的家庭。他们的儿女在这样的环境下成长,也成为了时代的栋梁之才。 韩子栋的故事,是一段历史的缩影。他的信念、坚守与牺牲,不仅改变了自己和家庭的命运,也为后来的生活增添了一份光辉的意义。