作为美国当代重要的作家,乔纳森·弗兰岑常常是“刻薄”的。他以抨击现代技术、媒体,书写普通人生活著称。在全新散文集《更远之地》中,弗兰岑则分享了自己如何不再被激愤所困,与世界建立真实的关系。因为对鸟类的热爱,他去往世界各地采访狩猎与偷猎者,投身实际行动。《更远之地》收录了弗兰岑的演讲文稿、纪实特稿、书评等文章,涉及阅读与创作、环境保护、社交媒体成瘾与滥用等切身紧迫的议题。对于弗兰岑来说,最重要的是真实,是爱,确信自己坚信的,然后去捍卫,确信自己不满的,然后去反驳。温和、讨好从不是弗兰岑的形容词。

这本书呈现了一个态度鲜明、满怀热爱的人如何介入、参与世界。真实的爱必然包含痛苦,但痛苦不足以摧毁人生。最终定义生命价值的,是我们所热爱的、憎恨的,为之激动的一切。

本文是弗兰岑于2011年5月11日在肯扬学院毕业典礼上的演讲词,刊于《纽约时报》的标题为《懦夫才要凡事合意,痛苦才是正道》(LikingCapsforCowards.GoforWhatHurts.),摘编自《更远之地》,经出版方授权刊发,较原文有删改,注释见原书。

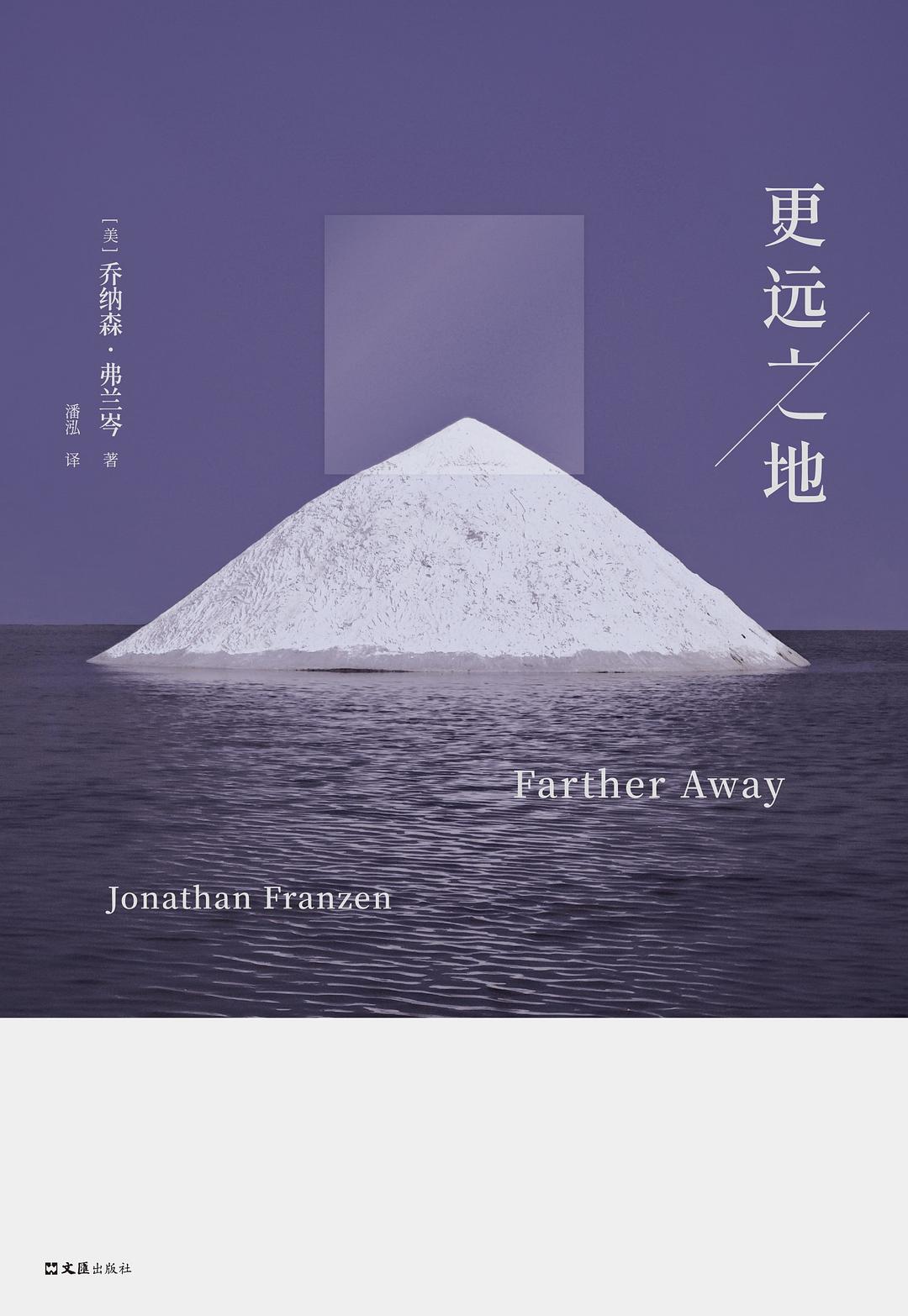

《更远之地》,[美]乔纳森·弗兰岑著,潘泓译,新经典文化|文汇出版社,2024年11月。

早安,二〇一一届的同学们。今天来到贵校,我深感荣幸。

我将履行我作家的义务,期望我的经历能与你们产生些共鸣。我的这番闲话漫谈终离不开“爱”这个话题,它跟我自己生活的关系,以及跟你们所继承的这个光怪陆离的科技资本主义世界的关系。

几周之前,我把用了三年的第八代黑莓智能手机换成了更高效的第九代,配有五百万像素镜头和3G网络功能。不用说,我真佩服这三年间科技发展的速度。一句话,我被这台新手机迷住了。当然,我的旧手机也曾同样令我着迷,只是我俩之间的那股子新鲜劲儿在几年间慢慢消退了。我和它之间有了信任问题、责任问题、兼容问题,最终我甚至有些怀疑它神志是否还正常,于是我自认我不想再继续那段情了。

现如今我们能用这些小玩意儿来做的事是多么绝妙啊——对着它们念念有词它们就按令行事,在苹果手机上手指一分开就能把图像放大——要是让活在一百年前的人看到了,还以为是魔术师口念咒语,用手上功夫迷惑人呢。索性由我来抛出如下拙见吧,按照科技消费主义的逻辑,即由市场来发现消费者最想要的是什么并对此做出回应。(更宽泛地说)技术的终极目标,即工艺的极致,就是要造就一个有呼必应的世界,简直可以成为我们自身的一种延伸,以此来取代那个对人类所想无动于衷的自然世界——那充满着疾风骤雨、困苦艰辛、脆弱心碎的世界,那个充满艰难险阻的世界。最后我想提出的是,科技消费主义的世界总是被真爱所恼,于是只能反过来与真爱为敌。

它的第一道防线就是设法把它的敌方商品化。大家都能依据自己的偏好,举出几个最令人作呕的把爱情商品化的例子。我会举这些例子:婚礼服务产业、以可爱小孩为主角的或是买辆轿车做圣诞礼物的那些电视广告,尤其荒诞的是把钻石珠宝跟忠贞不渝画上等号。每个例子里隐含的讯息就是,你若钟爱某人,你就得给那人买东西。

与此相关的一个现象是,托脸书网站的福,现下点赞这个动词正在逐渐从一种心态的表达转变成一个用电脑鼠标完成的动作:从一种情感转变成一种消费选择。概而言之,点赞成了商业文化中用来替代爱意的东西。所有消费品——尤其是家用电器和应用软件——的特征就是,它们都被设计得极为讨人喜欢。事实上,这也符合消费品的定义,区别于其他产品,如喷气发动机、实验室设备、严肃艺术和文学,后者就是它们自己,其制造者并没有刻意去讨你喜欢。

不过,如果你用拟人化的方式来考虑这个现象,想象某人总是拼命想要讨别人的喜欢,你会产生什么想法呢?你会觉得那是个不正直的人,没有主心骨的人。在某些更为病态的情况下,那就是个自恋狂——无法容忍自己的形象不被人喜欢,觉得会因此名声受损,于是要么躲避见人,要么就走极端,丧失诚实操守,刻意去讨别人的喜欢。

但是,如果你活着的目的就是要讨人喜欢,如果你为此不加选择地戴上炫酷的人格面具,这只能说明你对真实的自我能否被他人所爱毫无信心。如果你靠耍手段让别人喜欢上了你,你在某种程度上多半会瞧不起那些人,只因他们轻信了你的伎俩。那些人存在的意义就是为了让你自我感觉良好,但是如果无法得到你的尊重,你的自我感觉又能有多好呢?你大概会变得郁郁寡欢,或借酒消愁。

科技消费品当然绝对做不出如此令人反感的事情,只因它们不是人。但它们是自恋狂的强大同盟军和推动者。伴随它们被内置的想要招人喜欢的那一面而来的,是它们固有的想要为我们粉饰的那一面。由于我们的科技成了我们自我的延伸,我们不必像对待现实中的人那样,为它们的可操纵性而去鄙视它们。那是个巨大的、没完没了的循环。我们喜爱这面镜子,这面镜子也喜爱我们。认某人为友,只不过是将其纳入我们私藏的众多自我恭维镜像之列而已。

我有可能夸张了一点儿。我们这些五十一岁的怪老头诋毁社交媒体这样的事,你们很可能已经听得烦死了。我主要是想在科技产品的自恋狂倾向与实际生活中的爱的问题之间做一个对比。

我的朋友艾丽斯·西伯德(AliceSebold)总爱说什么“就算上刀山下火海也要去爱它一回”。爱恋最终不可避免地会让我们的自尊镜像蒙尘纳垢,对此她可是有清醒认识的。这其中的一个简单事实就是,想要无懈可击地讨人喜欢与实际的恋爱关系是不兼容的。

比如迟早你会与恋人恶语相向大吵一场,从你自己嘴里冒出来的话会让你自己都讨厌,那些恶言詈辞会将你公道、善良、沉着、动人、果断、风趣、招人喜爱的自我形象打碎。你身上比招人喜爱更为真实的那一面暴露出来了,忽然间你在过真实的生活了。忽然间你真的得有所抉择了,不是一个消费者在黑莓手机和苹果手机之间得做出的虚假选择,而是直面这个难题:我爱这个人吗?

同样,你的恋人也在自问:眼前这个人爱我吗?这世上根本就不可能有那种人,其真实自我的每一点每一滴你全都喜欢。这就是为何一个只有点赞的世界归根结底是个弥天大谎。但是这世上确有其事的是,你会爱上一个人真实自我的一点一滴。这就是为什么爱是技术消费主义秩序的一个致命威胁:是爱揭露了这个弥天大谎。

《迁徙的鸟》(Lepeuplemigrateur,2001)画面。

在我曼哈顿住处的四周,手机瘟疫肆意蔓延,人行道上满是忙着收发短信的行尸走肉和为策划派对而对着手机喋喋不休的人,在这场瘟疫里仍能令我振奋的事情之一就是,我偶尔会在路边听到某个人真的在跟爱人吵架。我相信他们并不想在大庭广众之下大吵大闹的,但彼时他们恰好就吵起来了,行为非常非常粗野。他们冲着对方吼叫、责备、央求、辱骂。正是这种事让我对这个世界还抱有希望。

当然这并不意味着爱就总是与吵架有关,也不意味着凡事只考虑自己的人不会去责备辱骂别人。爱的真谛是毫无止境的同感共情,是发自内心地意识到他人身上的点点滴滴跟你自身是同样真实的。这就是为什么在我看来每一种爱都是特殊的。

试图去爱人性之全部,可能是一个值得去做的尝试,不过有趣的是,这种努力到头来总是会让人回过头来专注于自我,专注于自我道德上的或精神上的操守。而要去爱某个具体的人,要去和他人同甘共苦,你就得牺牲自我的某些部分。

我念大四的时候,参加了我们学院首次开办的文学理论研讨班,而且爱上了班里最聪明的同学。我俩都喜欢上了文学理论能顿时让我们平添力量的那种感觉——这一点跟现代科技产品类似——我俩沾沾自喜地以为我们比其他那些还在做枯燥乏味的老式文本分析的学生要高妙得多。

基于多种理论上的理由,我俩还觉得,我们要是结了婚,那感觉一定很棒。我母亲花了二十年时间把我塑造成一个渴望全身心投入爱情的人,此刻却转过身,建议我“无拘无束、天真无邪”地度过我的二十几岁。我觉得她凡事皆错,自然,我想这一回她也错了。我得尝到苦头以后才能体会到履行承诺有多难。

我俩首先抛弃的就是那些理论。有一回在床上闹了别扭以后,当时还是未婚妻的她说过一句令人难以忘怀的话:“你在一丝不挂的时候是无法进行解构的。”我俩有一年时间分处两大洲,并且很快发现,尽管在往来书信里写些理论段子会让写的人觉得妙趣横生,但读起来就没那么有趣了。

不过我真的抛弃理论的原因是我爱上了小说——总体来说,这也开始纠正我过分在意他人怎么看我的毛病。或许从表面上看,修改小说中的某一段和修改你自己的网页或脸书网站的简介之间有某些相似之处,但一纸文章可没有那些漂亮的图案来衬托你的自我形象。如果你被他人写的小说打动,想要试着回馈这份赠礼,那么最终你会无法容忍自己笔下写出的那些过于虚假、模仿痕迹过重的字句。这些文字也是一面镜子,如果你真爱小说的话,你会发现值得保留的段落恰好就是那些反映你真实自我的部分。

要冒的风险当然就是会遭到拒绝。我们都能应对有时不被他人喜欢的感觉,因为还会有更多的人来喜欢我们。可是把你的整个自我暴露出来,而不只是那招人喜欢的表面,要是遭到了拒绝,那可是会让你感到痛不欲生的。

正是这种会承受痛苦的可能性——失落之痛、分离之痛、死亡之痛,使得我们想要逃避爱、逃到只需点赞的世界里去。我的前妻和我,我们结婚过早,最终做出了太多妥协,给对方造成了过多的痛苦,我们各自都有理由对那段婚姻感到后悔。

然而我却无法真的让自己对此感到后悔。理由之一,我们为履行承诺做出的努力,最终造就了真实的我们;我们并非氦气分子,彼此毫无反应作用地飘浮过一生;我们曾亲密无间,然后,我们都改变了。理由之二——这一点有可能是我今天想要向在座各位传达的主要信息——痛苦会带来疼痛,但毁不了你的人生。

想一想你的备选项——由科技产品助长的那种自给自足的麻痹梦幻之境——相比之下,痛苦就成了生活于艰难人世的一个自然产物和自然指示器。毫无痛苦地度过一生,就等于没有真正活过。就算你只是暗自许诺“噢,让我之后再去面对恋爱和痛苦之类的东西吧,也许等到三十岁”,你也只是让自己白白浪费十年时光,在地球上白占着地儿、白耗着资源罢了。你只是在做一名消费者(此处我有意使用该词最具谴责性的词义)而已。

我前面谈到,跟你所爱之物许下亲密承诺会促使你直面真我,这一点或许尤其适用于小说写作,但几乎所有你满怀爱意潜心投入的工作都会是如此。我下面想谈谈我的另一项所爱之物,并以此来结束我的演讲。

《地球尽头的尽头》,[美]乔纳森·弗兰岑著,贾晓光译,新经典文化|南海出版公司,2022年11月。

在上大学以及毕业以后的多年间,我都喜欢大自然。算不上爱,但确实喜欢。大自然可以是非常美妙的。由于当时热衷于批评理论,我专门挑世上的毛病,专门找理由去痛恨主宰这个世界的那些人。我自然倾心于环境保护主义,因为我们的环境确实有很多问题。而且我发现越关注这些问题——人口爆炸、自然资源消耗激增、全球变暖、海洋污染、对最后几处原始森林的滥砍滥伐——就越令我激愤,令我去恨更多的人。

最终,在我的婚姻行将结束之时,在我确定了痛苦是一回事,让自己余生变得更加激愤和不快乐完全是另一回事的时候,我做了一个清醒的抉择:不再去为环境问题发愁。我个人是无力拯救地球的,我想要全心全意去做我爱做的事情。我继续践行自己的低碳生活,但也至多只能做到这些了,再多要求什么我可能又会回到激愤和沮丧的状态里去了。

可随后一桩有趣的事发生在了我身上。说来话长,简言之,我爱上了鸟类。我是克服了重重阻力才有了这么个爱好的,因为做一名观鸟者是非常冒傻气的事,因为做任何泄露自己真情实感的事情本身就是在犯傻。可是尽管内心曾有所保留,我还是逐渐有了这种激情,尽管激情的一半是痴迷,另一半才是爱。

于是就这样,我开始悉心把见到的鸟儿一一记录下来,是的,我也会长途跋涉去观赏新鸟种。不过,同样重要的是,无论何时我看到一只鸟,无论什么鸟,即使是一只鸽子或麻雀,我都会感到爱意顿时盈满我的胸怀。可就像我今天一直想要告诉大家的,爱是烦恼的根源。

由于现在我不光是喜欢大自然,并且还爱着她某个至关重要的特定部分,我只能再次对环保问题忧心忡忡起来。这时有关环境的新闻报道可不比我当初决定不再为环保担心的时候要好——实际上,要糟得多——而且现在这些濒危森林、湿地、海洋于我不再只是赏心悦目的观景之地了,它们是我所珍爱的动物的家园。

纪录片《鸟瞰地球》(Earthflight,2011)画面。

这样就出现了一个奇特的自相矛盾的境地。我对野生鸟类的关切本该只会加重我对环保问题的激愤、痛心和失望,可是,奇怪的是,在我开始参与鸟类保护活动、开始了解到鸟类所面临的种种威胁以后,要去适应容忍我的激愤、失望和痛苦,似乎变得更容易,而不是更难了。

这究竟是怎么回事呢?我想,首先,我对鸟类的热爱打开了通向自我心灵的一扇窗户,揭示了我自己从未意识到其存在的、不太以自我为中心的那重要一面。我不再只是作为一名地球公民虚度我的一生——只是点赞、不点赞,以及拖延做出承诺的时间,现在我被迫去直面那个自我,要么全盘接受,要么完全拒绝。

这正是爱会迫使一个人去做的事情,因为我们每个人都要面对这样一个事实:生命有限,终有一死。这一事实是让我们愤懑、痛苦和失望的真正根源。你要么选择逃避这个事实,要么就得用爱来全盘接受它。

正如我前面提到的,成为观鸟者这件事非常出乎我自己的预料。我之前大半辈子从来没有考虑过动物的问题。对我来说,年纪一大把才走上爱鸟之道,或许挺不幸的,但这或许也是一件幸事,因为我到底还是有了这个爱好。不过一旦你坠入这样的爱河,无论是早是晚,它都会改变你跟这个世界的关系。

比如就我自己而言,年轻时有过几次尝试之后,我放弃了纪实写作,因为虚构的世界要比真实的世界更令我感兴趣。但自从投身爱鸟族的经历教导了我应该去直面,而不是回避我的痛苦、愤怒和失望后,我给自己制订了一个新的纪实写作任务。某一特定时期最令我痛恨的东西,成了我想要书写的对象。

2003年夏天,当共和党的内政举措令我激愤的时候,我去了首都华盛顿。我去过地中海沿岸国家,去采访屠杀迁徙鸣鸟的狩猎者和偷猎者。每一次面对“敌人”的时候,我总会遇见真的令我喜欢的人——有的时候我甚至会彻底爱上他们。有风趣逗乐、大度聪明的共和党工作人员。有无畏的、热爱大自然的中国青年。有嗜枪如命但眼生柔情、给我引述动物保护运动倡导者彼得·辛格语录的意大利国会议员。每一次,原先我很容易就产生的单一反感情绪,也变得没那么容易出现了。

如果你只是窝在家里动怒、讥讽、耸耸肩作无可奈何状,就像我多年以前那样,这个世界及其面临的问题就会永远让你望而却步。但是如果你走出家门,跟真实的人甚或动物建立真实的关系,你将面临一个非常真实的危险:你有可能会爱上其中的某些人和事。谁知道这将在你身上引发怎样的变化呢?

谢谢大家。

原文作者/[美]乔纳森·弗兰岑

摘编/荷花

编辑/王菡

导语校对/卢茜