三国时期,魏、蜀、吴三足鼎立,其中,蜀汉与魏国的对抗一直备受关注。

从实力对比来看,魏国占据中原广袤之地,人口众多,经济发达,军事力量雄厚;

而蜀汉偏居西南一隅,虽有山川之险,但其领土面积、人口数量以及资源储备都远不及魏国 。

在蜀汉后期,诸葛亮、姜维多次北伐,却始终难以突破魏国防线,最终蜀汉率先走向灭亡。

于是,有人提出一个观点:蜀汉后期无法与魏国抗衡,是因为错杀了三名大将。

那么,这三名大将究竟是谁?他们的死又是否真的对蜀汉命运产生了决定性影响呢?

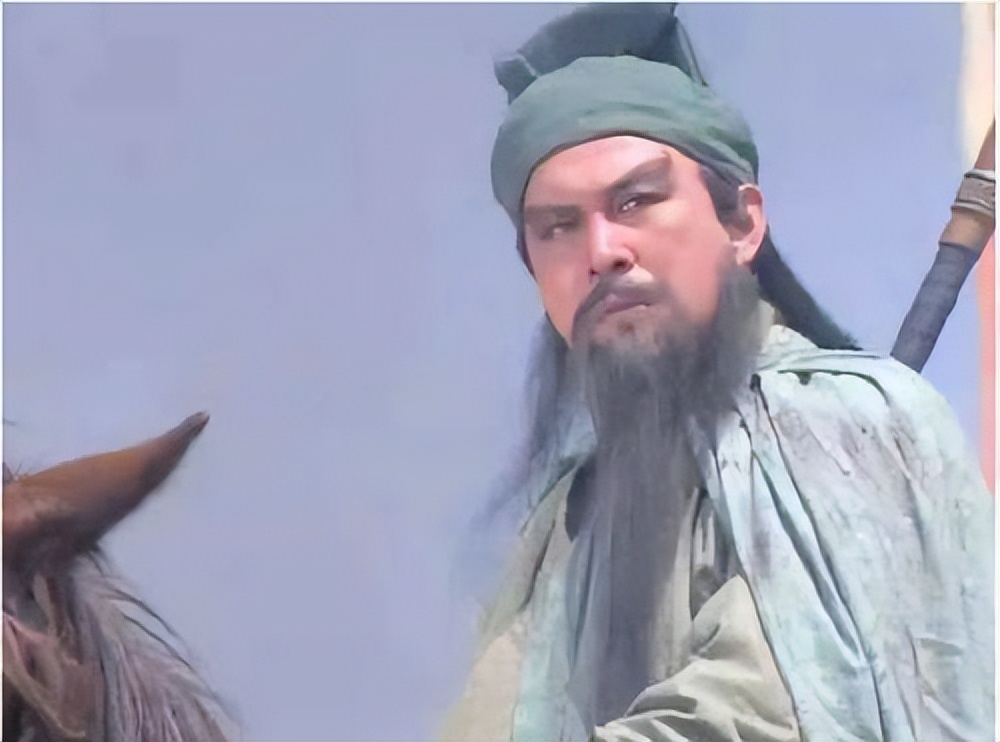

魏延,义阳郡人,是三国时期蜀汉的重要将领 。

他自追随刘备后,便展现出非凡的军事才能,在蜀汉的崛起过程中扮演了关键角色。

建安十六年(公元 211 年),魏延跟随刘备入蜀,在益州之战中表现出色,数有战功,与黄忠等分别率领军队平定广汉郡,因功迁升为牙门将军。

这一官职不仅要求将领有勇有谋,还需深得主公信任,由此可见刘备对魏延的赏识。尤其是在汉中之战中,魏延更是大放异彩。

当时,曹操与刘备争夺汉中,战况激烈。魏延在战场上奋勇杀敌,其勇猛无畏的形象深入人心。

虽然小说中魏延射伤曹操这一情节在历史上并未发生,但他在汉中之战中确实为刘备军的胜利立下汗马功劳。

汉中之战后,刘备力排众议,破格提拔魏延为镇远将军,兼任汉中郡太守,镇守汉中。

这一任命让全军上下大为震惊,毕竟张飞在众人眼中是镇守汉中的最佳人选。然而,刘备看中的正是魏延的军事才能和忠诚。

魏延也不负所望,他对刘备豪言:“若曹操举天下而来,请为大王拒之;偏将十万之众至,请为大王吞之。”

此后,魏延在汉中苦心经营,他根据汉中独特的地形,制定了 “错守诸围之法”,成功阻挡了曹军的进攻,使得曹魏兵马在长达十年的时间里未能踏进汉中一步,为蜀汉政权的稳定立下了不朽功勋。

在诸葛亮北伐时期,魏延屡次跟随出征,成为蜀军的重要将领。他善于分析战场形势,能够迅速洞察敌军的弱点,并制定相应的战术。

建兴八年(公元 230 年),魏延受命率军向西进入羌族人居住的地区,与曹魏后将军费瑶、雍州刺史郭淮的军队在阳溪遭遇。

魏延充分发挥自己的军事才能,指挥若定,最终大破敌军,因功升任前军师、征西大将军,假节,晋爵为南郑侯 。

可魏延虽然军事才能出众,但他的性格却十分高傲,与丞相府长史杨仪之间矛盾颇深。

同时,他与诸葛亮在军事战略上也存在分歧,其中最著名的便是 “子午谷奇谋”。

建兴六年(公元 228 年),诸葛亮第一次北伐。魏延提出,由自己率领精兵五千,运粮兵五千,直接从褒斜道中沿着秦岭山脉往东,走子午谷北面,十几天就能抵达长安,发动奇袭。

夏侯楙得知被袭,必然弃城逃走,自己就能攻占长安城,然后等待诸葛亮从斜谷率领大军前来会合,就能一举安定咸阳以西的地区。

然而,诸葛亮却认为此计过于凶险,一旦失败,蜀军将遭受重大损失,而且这与他稳扎稳打的战略规划不符,因此拒绝了魏延的提议。

此后,魏延每次跟随诸葛亮出兵北伐,都希望能与诸葛亮分兵,独自率领一支兵马,与诸葛亮走不同的路线,然后在潼关会师,就像汉朝开国名将韩信那样,但都遭到了诸葛亮的制止。

魏延为此常常认为诸葛亮胆怯,为自己的才能不能充分施展而感叹遗憾 。

建兴十二年(公元 234 年),诸葛亮第五次北伐,在五丈原病逝。临终前,诸葛亮安排杨仪、姜维等人率军撤退,并命魏延负责断后。

然而,魏延却认为丞相虽亡,自己仍在,不应因诸葛亮的死而放弃北伐,他拒绝执行诸葛亮的撤军命令,并试图阻止杨仪等人退兵。

杨仪与魏延的矛盾彻底激化,双方各执一词,向刘禅上表称对方谋反。刘禅派人询问情况,但一时难以判断谁是谁非。最终,杨仪派马岱追击魏延。

马岱与魏延本是旧相识,魏延对他并未设防。在关键时刻,马岱突然出手,斩杀了魏延,并将其首级献给杨仪。

杨仪见到魏延首级后,用脚践踏并大骂道:“庸奴!你还能再作恶么?” 随后,魏延的三族也被夷灭 。

魏延的死,对蜀汉来说无疑是一个巨大的损失。

他的军事才能在蜀汉后期堪称一流,若能得到充分发挥,或许能在与魏国的对抗中取得更大的战果。

然而,由于他与诸葛亮的矛盾以及自身性格的缺陷,最终落得个悲惨的结局,实在令人惋惜。

马谡,字幼常,襄阳宜城人,是蜀汉侍中马良之弟 。

他出身于荆州的世家大族,兄弟五人都才华横溢,并有 “马氏五常” 的美誉,而马谡更是其中的佼佼者。

马谡最初以荆州从事的身份跟随刘备入蜀,先后担任绵竹县令、成都县令和越嶲太守等职 。

马谡最大的特点便是才器过人,喜好议论军事谋略。他对兵法有着深入的研究,常常能提出独到的见解,这使他在蜀汉将领中显得与众不同。

诸葛亮对他深为器重,每次与他谈论军事,都能从白天持续到黑夜,可见两人在军事理念上的契合。

建兴三年(公元 225 年),诸葛亮率军南征雍闿,马谡送行数十里,并向诸葛亮提出了 “攻心为上,攻城为下;心战为上,兵战为下” 的策略。

他认为南中地区地势险要,路途遥远,当地少数民族叛乱已久,单纯依靠武力镇压难以彻底解决问题。只有让他们真心归服,才能实现长治久安。

诸葛亮采纳了他的建议,在南征过程中,七擒七纵孟获,最终成功平定南中,使得南方在诸葛亮在世之日不敢再次反叛 。

这一事件充分展现了马谡的军事谋略才华,也进一步加深了诸葛亮对他的信任。

建兴六年(公元 228 年),诸葛亮出兵北伐,拉开了第一次北伐的序幕。

此次北伐,诸葛亮制定了周密的战略计划,他命令赵云、邓芝作为疑军,占据箕谷,吸引魏军主力;自己则亲自率领十万大军,突袭魏军据守的祁山 。

一时间,曹魏的南安、天水、安定三郡叛魏响应,关中震动。

街亭,这个位于渭河与麦积山之间的关陇通道,成为了此次北伐的关键之地。它是连接关中和陇右的咽喉要道,战略地位极其重要。

诸葛亮深知街亭的重要性,为了保障主力部队的侧翼安全,以便继续进兵,他需要选派一名得力将领前往街亭抵御曹魏大将张郃的进攻 。

当时,蜀汉军中不乏久经沙场的老将,如魏延、吴壹等人,众人皆认为应选他们为先锋。

然而,诸葛亮却力排众议,违背众人意见,提拔马谡为先锋,统领各军前行 。

马谡抵达街亭后,却做出了一系列错误的决策。他没有按照诸葛亮的部署,当道扎营,利用有利地形阻挡魏军,而是舍弃水源,将部队驻扎在南山上。

副将王平多次劝谏,指出在山上扎营易被敌军切断水源,导致不战自乱,但马谡却固执己见,拒不采纳。

他自恃熟读兵书,认为居高临下,势如破竹,可凭借南山的地势一举击败魏军 。

张郃率领魏军到达街亭后,见马谡如此布防,心中大喜。他立即派兵包围南山,切断了马谡军的取水道路,然后发起猛攻。

蜀军因缺水而陷入混乱,士气低落,无法组织有效的抵抗。在张郃的猛烈攻击下,马谡军大败,士兵们四散奔逃,街亭轻易地落入了魏军之手 。

街亭的失守,让诸葛亮的北伐计划遭受了沉重打击。蜀军失去了重要的据点,进退失据,无法再战。

诸葛亮无奈之下,只得迁西县一千多户百姓撤回汉中,第一次北伐以失败告终 。

回到汉中后,诸葛亮痛心疾首,他深知街亭之失的严重性。为了严肃军纪,也为了向全军和蜀汉百姓交代,诸葛亮决定将马谡斩首。

尽管诸葛亮与马谡感情深厚,且马谡确实有一定的才华,但在军法面前,他不得不忍痛割爱。

“挥泪斩马谡” 成为了千古流传的悲剧故事,既体现了诸葛亮执法严明、不徇私情的品质,也反映了他内心的无奈与痛苦 。

马谡的死,对蜀汉的影响同样不可小觑。他的军事才华在蜀汉年轻一代将领中较为突出,本可在未来的北伐战争中发挥重要作用。

然而,他的错误决策不仅导致了街亭的失守和北伐的失败,也让蜀汉失去了一位有潜力的将领。

从某种程度上说,马谡之死是蜀汉人才储备上的一次损失,对蜀汉后期与魏国的抗衡产生了一定的负面影响 。

刘封,本是罗侯寇氏之子、长沙郡刘姓人家的外甥 。刘备投靠荆州刺史刘表后,因当时未有子嗣,便收刘封为养子。

建安十六年(211 年),刘备受刘璋之邀入蜀抵御张鲁,后与刘璋决裂,召诸葛亮等入蜀。

此时年仅二十余岁的刘封,已武力过人,他率军随同诸葛亮、张飞、赵云等溯流西上进攻益州,

一路上,刘封身先士卒,冲锋陷阵,所过之地战无不克,益州平定后,刘封因功被任命为副军中郎将。

建安二十三年(218 年),刘封跟随刘备北攻汉中,曹操率领大军来援。刘备在山头指挥作战,派刘封向曹操挑战。

曹操看到刘封后,大骂道:“卖鞋的小子,只会叫你的假儿子来挡你家太公么!等我叫我家长黄胡子的真儿子来打你。”

于是派人召曹彰来与刘封对敌,但曹彰未到,曹操已经撤军 。这场对峙虽未真正交锋,但刘封敢于向曹操挑战的勇气,让他在军中名声大噪。

建安二十四年(219 年),刘备彻底占领汉中全境,随后派遣宜都太守孟达率军攻占了房陵郡。

孟达又挥军进攻上庸郡,刘备担心孟达难以独力取胜,于是遣刘封从汉中顺沔水南下去统领孟达的军队。

刘封到达上庸后,与孟达合兵一处,成功逼降了上庸太守申耽,占领上庸。因功刘封迁为副军将军,成为了蜀汉独当一面的大将 。

建安二十四年(219 年)末,关羽北伐曹魏,包围了樊城、襄阳,战事胶着,胜利在望之时,关羽多次要求刘封和孟达派兵援助 。

然而,刘封和孟达却以上庸三郡占领不久,局势不稳,不敢轻易离开为由,拒绝了关羽的请求,后来,时局突变,关羽在东吴和曹魏的夹击下兵败被杀。

刘备得知此事后,对刘封和孟达极为愤怒,怪罪于他们不救援关羽。

建安二十五年(220 年),孟达与刘封不和,刘封夺取了孟达演奏鼓乐的乐队,这让孟达对刘封十分忿恨 。

孟达一方面害怕刘备治罪,另一方面又对刘封心怀不满,于是修书一封给刘备,率领部曲投降曹魏 。

孟达投降魏国之后,魏文帝曹丕派遣夏侯尚与徐晃助孟达袭取东三郡。孟达写信给刘封,劝他投降,但刘封拒绝了孟达的劝降 。

此时,刘封又遭部下申耽、申仪两兄弟背叛,腹背受敌,最终被孟达、徐晃击败,败归成都 。刘封回到成都后,刘备责备他欺凌孟达,且不救援关羽。

诸葛亮考虑到刘封刚烈勇猛,刘备死后,以刘禅的能力和威望,最终难以制服驾驭刘封,于是劝刘备借此机会除掉他 。

刘备经过深思熟虑,最终赐刘封死,让他自尽。刘封叹息道:“我后悔不听孟子度(孟达字子度)的话。” 言罢,刘封自裁而死,刘备得知后,深表痛惜 。

魏延、马谡、刘封三位大将的死,无疑给蜀汉后期的军事力量带来了沉重打击。

魏延的军事才能卓越,他的死使蜀汉失去了一位能征善战的将领,北伐的军事指挥体系也受到冲击;

马谡虽有理论才华,但因街亭之失被斩,不仅让蜀汉失去了一次北伐的大好时机,也折损了一位有潜力的年轻将领;

刘封的刚烈勇猛,本可在蜀汉后期发挥重要作用,却因不救关羽和诸葛亮的顾虑而被赐死,蜀汉又少了一员得力战将。

然而,蜀汉后期无法与魏国抗衡,是多种因素共同作用的结果,不能仅仅归咎于错杀这三名大将。

“得人才者得天下”,一个国家要想繁荣昌盛,就必须重视人才的培养、选拔和任用。

同时,国家的兴衰也是多种因素相互作用的结果,政治、经济、军事、文化等各个方面都需要协调发展,任何一个环节出现问题,都可能影响国家的命运。