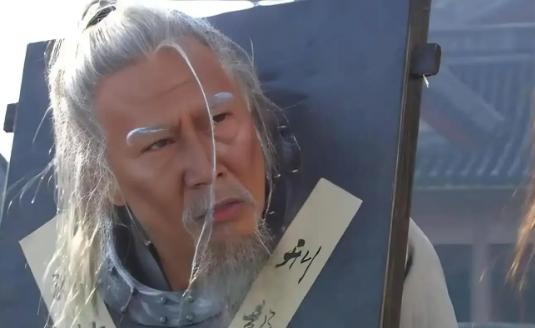

1390年,朱元璋要杀功臣李善长。李善长扑通一下跪倒在地:“我都77岁了,还能干什么?”朱元璋眼皮都没抬,冷声道:“司马懿七十多岁尚且叛主,你难道不也是吗?” 在中国历史的长河中,权力的游戏一直充满了血腥和残酷,尤其是在一个新朝建立的初期。 1390年,明朝建立才不过二十年,朱元璋坐稳了帝位,但朝中仍然不乏强大的功臣们,这其中最具权势的便是李善长。李善长,这位曾经的开国功臣,如今却面临着自己的致命时刻。 朱元璋并非容易满足的君主,他对权力的掌控异常严苛,任何可能威胁到自己统治的人,都不能有丝毫松懈。 李善长曾是朱元璋的得力助手,在早期的征战中贡献巨大,但随着时间的推移,李善长的权力开始膨胀,甚至在朝中形成了一个强大的“淮西集团”,使得朱元璋对他的态度逐渐发生了变化。 那一年,李善长已经年届77岁,依然身居高位,手握权力,但却心生疲惫。他不再渴望权势,只想在晚年安享宁静。 然而,朱元璋并未因为李善长的年纪而心软,反而认为这位曾经的老臣已经成为了潜在的威胁。 李善长曾在建国初期,凭借自身的智慧和谋略,为朱元璋的胜利立下赫赫战功。尤其是在保障后勤供应、安抚百姓等方面,李善长为朱元璋提供了无可替代的支持。 然而,随着李善长的地位不断上升,他开始依赖自己的势力,特别是与胡惟庸的关系逐渐加深。 胡惟庸,李善长的同乡,凭借李善长的支持,从一个地方官员逐步上升为朝廷的中书省丞相。 正是因为李善长与胡惟庸的紧密关系,朱元璋开始对他产生疑虑。李善长在某些事件中并未采取明确的态度,尤其是当胡惟庸谋反的迹象愈发明显时,李善长似乎只是冷眼旁观。 面对自己的亲信胡惟庸的叛变,李善长并未及时告发,反而给予了模棱两可的回应。这种态度让朱元璋感到无法容忍,因为对于朱元璋而言,忠诚至关重要,他不能容忍任何疑虑和背叛。 更令人心寒的是,李善长在告老还乡后并未放下权力。为了修建自己的宅邸,他竟然向信国公汤和借用了300名士兵。 这一举动彻底激怒了朱元璋,因为在明朝初期,退职的功臣仍然能够操控如此庞大的兵力,这意味着他们的影响力远远超出了应有的范畴。 而李善长已经不再参与朝政,竟然还能够随意指挥军队,这让朱元璋意识到他必须尽早铲除这颗定时炸弹。 李善长的情况并不简单,虽然他曾为国家做出过重大贡献,但晚年的种种举动让他成为了政治斗争中的牺牲品。年老并不能成为背叛的借口,朱元璋明白这一点。 李善长的死亡,其实不仅仅是一次清除异己的政治行动,更是对所有功臣的警告:即便你曾是帝国的功臣,但一旦你的忠诚被质疑,你便无法逃脱被铲除的命运。 面对朱元璋的冷酷,李善长并未辩解太多,他明白,自己所做的一切已经无法改变最终的结局。在他跪倒在地时,哀求道:“我都77岁了,还能干什么?” 然而,朱元璋并未因此而心软,他冷笑着回答:“司马懿七十多岁尚且叛主,你难道不也是吗?”这一句话,无情地揭示了朱元璋的心态——年老并不能成为免罪的理由,任何不忠诚的行为都必须受到严惩。 朱元璋的回应不仅仅是对李善长个人的惩罚,更是一种深刻的政治信号。对于朱元璋而言,臣子的忠诚不仅体现在一时的表现,更在于长期的行为积累。 李善长曾是他的重要支持者,但随着时间的推移,他的行为让朱元璋产生了怀疑。而这些怀疑,最终导致了李善长的灭顶之灾。 李善长的结局,让我们看到了一位帝王在面对权力斗争时的果断与无情。他没有因为李善长的年老和曾经的功勋而心软,反而更加坚定了铲除潜在威胁的决心。 李善长虽然年事已高,但他依然在朝中拥有极大的影响力,甚至在退休后仍能调动兵力,这种未能完全脱离权力的行为,注定了他无法在历史的长河中安享晚年。 1390年,李善长被处死,这不仅是个人悲剧的终结,也是一个政治时代的缩影。朱元璋的行为,虽然看似冷酷无情,但却有着深刻的政治考量。 在一个权力至上的世界里,忠诚是唯一不容忽视的标准,任何可能动摇皇权的行为,都必然遭到清除。 李善长的故事,也成为了许多人警觉的警示——即便你曾是国家的栋梁,曾为帝王效力,但一旦你的忠诚受到质疑,任何曾经的功勋也无法保护你。