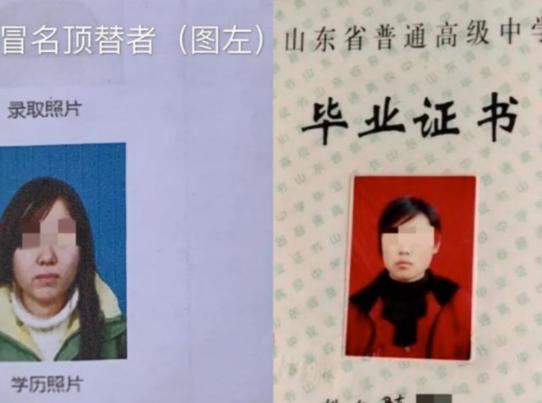

山东冠县,一高考落榜女孩打工十六年参加成人高考只为完成大学梦。谁料在查学籍时,意外发现自己本来就是“本科生”,到底发生了什么? 2004年夏天,山东冠县的陈春秀满怀期待地参加了高考。作为聊城冠县武训高中的优秀毕业生,她从小成绩优异,家人和乡邻都对她寄予厚望。她也自信这次高考能改变自己的命运。 然而,十月份录取结果迟迟没有到来。陈春秀家中贫困,没有电话,录取通知书的地址留在了邻居家。但几经询问,她都没有等到好消息。学校的工作人员告诉她,她没有被录取。 听到这句话,陈春秀的世界瞬间崩塌。她一直以为自己发挥不错,怎么可能落榜?这不仅是对她十几年努力的否定,更是对她未来希望的扼杀。一度,她甚至产生了轻生的念头。 高考是当时改变命运的主要途径之一,尤其对农村学生来说。2004年的高考制度虽有一套严格的流程,但信息传递的滞后性、邮寄的低效性等问题仍然存在。这些漏洞也为后来的冒名顶替埋下了隐患。 在亲友的开导下,陈春秀决定振作起来。她开始外出打工,辗转于食品厂、电子厂和餐馆之间。工作虽辛苦,但她从未放弃追逐自己的梦想。她始终希望有一天能圆自己的大学梦。 16年后,陈春秀终于下定决心参加成人高考。2020年,她开始复习备考,丈夫也给予全力支持。 然而,当她在学信网上查询信息时,一个令人震惊的事实浮现:系统显示她在2004年曾被山东理工大学录取,并于2007年毕业! 这是怎么回事?陈春秀明明没有收到通知书,怎么会有学籍记录?她越想越不对劲,随即展开调查。 这时,真相渐渐浮出水面:原来,她的录取通知书在2004年被截留,而幕后操控者竟是她的亲舅妈。 据调查,陈春秀的高考成绩为546分,比本科线低3分,但远高于专科线,她实际上被山东理工大学录取了。然而,她的舅妈在收到通知书后,将其卖给了邻村的陈艳萍一家。 为了让自己的孩子上大学,陈艳萍父母通过伪造户籍迁移证明等手段,让陈艳萍冒名顶替陈春秀的身份入学。 为何这一切会发生?高考制度当时的漏洞是关键之一。录取通知书的邮寄依赖人工操作,信息核实也不够严格。 尤其是高校录取时的“四对照”程序(准考证、录取通知书、户籍证明和照片),在实际执行中形同虚设。这些问题使得冒名顶替成为可能。 顶替者陈艳萍顺利完成学业,并利用伪造的学历进入公务员系统,过上了安稳的生活。而真正的陈春秀,却只能在日复一日的劳作中度过16年。她辛勤工作,供养家庭,却失去了本该属于她的大学时光。 当真相被揭开后,陈春秀的遭遇引起了社会广泛关注。当地政府迅速介入调查,并对相关责任人展开追责。 山东理工大学确认冒名顶替事实后,注销了陈艳萍的学籍。顶替者也被解除公职,并移交司法机关。 调查显示,时任冠县邮政局副局长李成涛截留了陈春秀的录取通知书;时任冠县公安局烟庄派出所所长任书坤伪造户籍证明;时任招生办主任冯秀振未尽到审核职责。这些人的渎职行为直接导致了冒名顶替的发生。 这一事件不仅让陈春秀蒙受巨大损失,也引发了对高考公平性的深刻反思。高考是中国最重要的人才选拔机制,特别是在城乡差距明显的情况下,它为普通家庭的孩子提供了改变命运的机会。一旦这个制度的公平性受到挑战,整个社会的信任都会被削弱。 陈春秀的故事提醒我们,教育公平必须得到全方位保障。事件曝光后,教育部门加强了对录取环节的监管。 比如,高校开始全面核查历史学籍,教育信息化建设也在加速推进。学信网的普及,让考生能随时查询自己的学籍信息,减少了人为操作的可能性。 但对于陈春秀而言,失去的16年已经无法弥补。她决定通过法律途径维权,追究顶替者和相关责任人的法律责任。与此同时,山东理工大学也表示愿意帮助她完成学业,尽可能弥补她的遗憾。 从某种意义上说,陈春秀的坚持是对社会公平最有力的捍卫。她用行动告诉我们,真相虽然会迟到,但绝不会缺席。