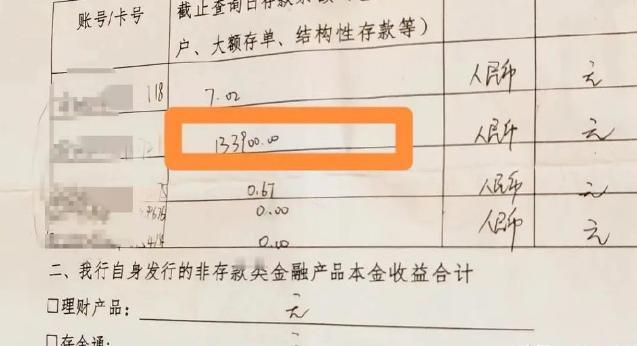

“这是明抢!”陕西安康,女子整理丈夫遗物时,发现他银行账户有13多万。女子按照银行要求,去公证处去做了公证,当她取钱时,银行一直借口拖延。女子后来发现账户被注销,钱也没了,瞬间崩溃,向银行讨要说法。银行负责人:柜员看错了,账户没那么多钱。 一张存折引发了一场持续数年的波折,这背后是人性的冷漠,还是制度的漏洞? 陕西安康的邓某,这些年过得异常艰难。2018年4月,丈夫因病去世,留下她和两个尚未成年的孩子,以及年迈的公婆。这个家就像一座即将倒塌的房子,她一个人苦苦支撑着,日子过得举步维艰。 2020年底,在整理丈夫遗物时,邓某意外发现了一本存折。存折上清楚地显示,余额有13.39万元。这是邓某近几年见过的最大一笔钱。 这笔钱对她来说简直就是救命稻草。她想着,终于可以缓一口气了,孩子的学费、家里的日常开销都能得到保障。可是,这份希望并没有持续太久。 她带着存折去了当地的中国农业银行平利县支行,兴冲冲地想把钱取出来。工作人员告诉她,账户确实有13.39万元,但需要先办理遗产继承的公证手续。这是个麻烦的程序,可邓某没有多想,毕竟能拿到这笔钱,什么麻烦都值得。 她花了近一个月时间,带着孩子和公婆四处跑公证处,终于完成了所有手续。公证书上清楚地写着,这笔钱归邓某所有。她当时甚至想好了钱的用途,孩子要交学费,公婆年纪大了需要更好的照顾。 带着公证书再次来到银行时,邓某满心以为事情已经解决了。可银行工作人员却告诉她,“系统有问题,暂时无法办理。”明明手续已经齐全,钱却还取不出来,这让邓某心里隐隐觉得不安。 接下来的几个月里,她一次又一次跑去银行。每次都带着希望而来,结果却总是被同一句话打发:“系统故障,暂时无法办理。” 工作人员的态度也开始变得冷淡,甚至有些不耐烦。邓某心里开始产生疑问:这到底是系统的问题,还是钱根本就取不出来了? 到了2022年,事情终于有了新的进展,但却是一个晴天霹雳。邓某再一次来到银行查询账户时,被告知账户已经被注销,钱也不见了! 这一消息让她几乎崩溃。她带着存折、卡片和公证书,想证明自己的合法性,可是银行工作人员却表示,他们已经无法查到相关信息。 她心有不甘,又去了镇坪县的农业银行查询。结果如出一辙:账户不存在,余额为零。 这时的邓某已经意识到,这不是系统的问题,也不是偶然的失误。这笔钱可能真的“消失”了。可是,这么大一笔钱怎么可能无缘无故地不见?她几乎怀疑自己遇到了一个荒唐的梦。 后来,她多次找银行交涉,但每一次都被以“系统显示无余额”的理由打发。甚至有银行工作人员暗示,或许是她自己弄错了。这种推诿让邓某感到愤怒,也更加坚定要弄清楚真相的决心。 时间一点点过去,问题依旧没有解决。2024年6月26日深夜,一名银行工作人员王朝和两名男子来到邓某家,试图“私了”此事。 他提出愿意用2000元赔偿邓某,希望她不要再追究。这种低廉的“补偿”彻底激怒了邓某。她拒绝了这个提议,坚持要一个明确的交代。 邓某的经历不仅是个人的不幸,也让人看到了弱势群体在维权过程中的艰难。作为一个普通农妇,她几乎没有能力与强大的银行抗衡。 从发现问题到多次交涉,她不仅耗费了大量时间和精力,还承受着心理上的巨大压力。银行一次次推诿的态度,让她对公平与正义的期待变得无比遥远。 在这场长达数年的纠纷中,信息的不对称更让邓某处于被动。银行掌握着全部交易记录,却始终没有给出透明的解释。 存折显示的余额为何与实际不符?账户的注销是谁操作的?钱款的去向究竟如何?这些问题银行始终没有正面回应。 对于弱势群体来说,法律途径虽然是一条维权的渠道,但背后隐藏的成本让人望而却步。 律师费、诉讼费以及时间成本,对邓某这样的普通人来说,都是巨大的负担。而社会援助机制在这样的事件中,也显得有些无力。 最终,这件事被媒体曝光,引发了社会的广泛关注。在公众的监督下,银行不得不站出来做出回应。 根据中国农业银行安康分行的解释,邓某丈夫的账户余额之所以显示13.39万元,是因为存折未及时补登流水,实际上账户早已在2018年被取空。 银行为此向邓某郑重道歉,并承诺会对相关责任人进行严肃处理。但这样的解释真的足够吗?这场维权耗费了邓某近4年的时间,而所谓的结果却只是一场“误会”。 邓某的遭遇让人深思,金融机构是否真的尽到了保障储户权益的责任?一张存折上的余额显示问题,就能让普通人陷入如此深的困境。