▌刘诚龙

大学与大儒古来难得,顾炎武兼得了;大师与大贾古来难得,顾炎武兼得了。

顾炎武的门生江藩曾说:“读书一目十行,性耿介,绝不与世人交,独与里中归庄(明末清初书画家、文学家)善,同游复社,相传有归奇顾怪之目。”顾炎武与归庄,时人并称“归奇顾怪”。

顾炎武之怪,除江藩所谓“绝不与世人交”之定力外,或还有四:大学能成,大师善贾,大咖有节,大迁自安。

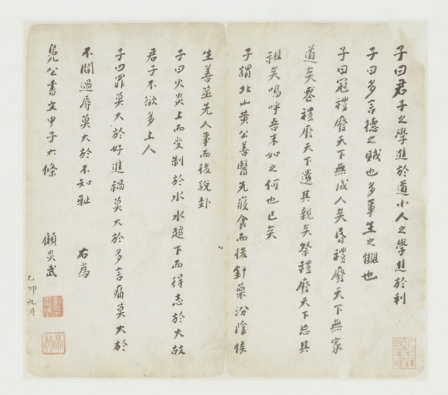

顾炎武书札

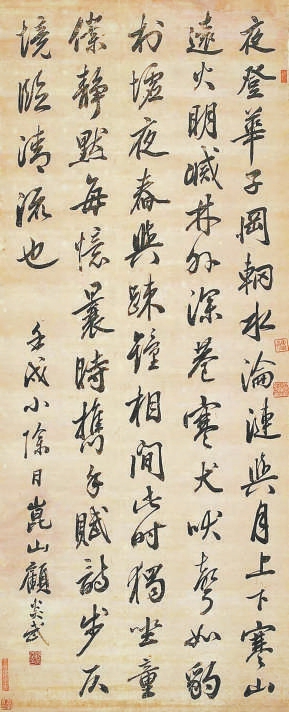

顾炎武书王维《山中与裴秀才迪书》

清代《吴郡名贤图传赞》中的顾炎武像

“耳读”“走读”有妙法

顾炎武“绝不与世人交”,因为“性耿介”。

除了性耿介外,还有原因是,顾公愿与知心消磨一个“下午茶”,不愿与酒肉朋友去搞什么“夜生活”。文人间那些座谈会、研讨会、庆典会,顾公一概拒绝这些无效社交,他要把这些时间节省出来去读书:“亭林先生每见朋辈或宴饮终日,辄为攒眉,客退必戒曰:‘可惜一日虚度矣’。”

顾炎武在当时看来,是不合时宜的。他有个外甥,或是徐乾学,喜欢过夜生活,白天是一天的结束,晚上是一天的开始,可是他老舅曾一拍桌子,操起棍子,去追打外甥:“世间惟淫奔纳贿二者,皆于夜行之,岂有正人君子而夜行者乎?”眼睛鼓得吓人,顾公外甥陆舒城说:“人眼俱白外黑中,惟我舅两眼俱白中外黑。”眼珠子是白晃晃的,瞪起人来格外吓人。

以前不理解顾炎武对夜生活的这种定性与批判,但是当与上一则“可惜一日虚度矣”比照来解读,他的言论不完全正确,却有部分正确。读书人最好读书的时间是,星天在外,枯灯在内,静谧时间,古书一卷。白天要工作,晚上再去浪荡,还有什么时间来读书呢?

读书的人多,但太多读成了两脚书橱——虽腹有诗书,气却稀里哗啦。上大学而难成大学者,即因死读书而不善读书。顾炎武读书方法最是独特:“其少时,以春秋温经,请文学中声音鸿鬯(洪亮流畅)者四人,设左右座,置注疏本于前,先生居中,其前亦置经本,使一人诵而己听之,遇有字句不同或偶忘者,详问而辩论之。”

眼读书累了,耳读之;自己不能耳读,请人来口读,他耳读,顺便考考自己的记忆力,他人读的与己默记者不一致,“停,这个地方再来对照看看”,这般读书,一人嘴读,众人耳读,读书不寂寞,读得也牢靠,“读二十纸易一人,四人周而复始,计一日温书二百纸。”每天都这样读二百页,记牢二百页,十天百天千天,那是一个庞大的阅读量,“十三经毕,则温三史或南北史,故先生之学,如此习熟而纤悉不遗也。”

有这般苦读,顾炎武博闻强记,无出其右者,有人跟他打赌,“请诵古乐府《蛱蝶行》一过,当拜服。”这篇文章很难读,“盖此篇声字相杂,无句读,又无文理可寻。”顾公当年有童子功,“琅琅背诵,不失一字”。

读书是要坐得住,但是顾公还有另一大读书妙法——走读。“亭林先生自少至老,手不释书,出门以一骡二马,捆书自随。遇边军亭障,呼老兵诣道边酒垆,对坐痛饮,咨其风土,考其区域。若与平生所闻不合,发书详正,必无所疑乃已。”到得东坡赤壁,何处是“东山之上”?到得荆公华山,何处是“唐浮图慧褒始舍于其址”?每到一处,与当地老人,闲说故典,与书中所记之事,所描之景,一一核对。

这是实地求证读书法,胜象牙塔书蠹不止十倍,“炎武之学大抵主于敛华就实,凡国家典制、群邑、掌故、天文、仪象、河漕、兵家之属,莫不穷究原委,考证得失”,将纸上与地上书,合起来读,“精勤至此,宜所诣渊涵博大,莫与抗衡。”

顾公影响力巨大的《日知录》,“稽古有得,随时札记,久而类次成书。”日积月累,雕金琢玉,刻成大著。顾公著作多矣,除《日知录》外,还著有《音学五书》《天下郡国利病书》《肇域志》《亭林诗文集》,文学著作与学术著作等高。

卖布种地开票号

顾炎武之学,是经世济用之学,是明道救世之学。

史学家钱穆,赞其学术是:“能于政事诸端切实发挥其利弊,可谓内圣外王体用兼备之学。”

一般儒家只说人文,不道经济,说人文滔滔不绝,道经济哑口无言。顾炎武说人文声声入耳,顾公道经济头头是道,“今日者,拯斯人于涂炭,为万世开太平,此吾辈之任也。”顾炎武所谓的“吾辈之任”,是以搞好经济来“拯斯人于涂炭”,顾炎武说:“吾未见无人与财而能国者也。然则如之何?必有生财之方,而后赋税可得而收也。”

说得天花乱坠,干得一地鸡毛,不是真学者。顾炎武不是空谈家,而是实践家。他曾牛刀小试,投身市场,并有斩获。万寿祺曾记述一事:“辛卯春始遇顾子于旧都。顾子名圭年。顾子曰:‘予再转注而得此名。’予以异之。是年秋,顾子抱布为商贾,由唐市至淮之浦西,过予草堂。”顾炎武往来江淮之间,改了名字,从事布匹生意,并写诗记事:

“久客仍流转,愁人独远征。釜遭行路夺,席与舍儿争。混迹同佣贩,甘心变姓名。寒依车下草,饥糁釜中羹。”

顾炎武混迹同佣贩,他说没赚多少钱是谦虚。文人赚大钱,也说只赚几块豆腐钱。

顾炎武对工商有新认识,更有新实践,“亭林尝得李自成窑金,因设票号,属傅青主主之。始明时票号规则不善,亭林与青主更立新制,天下信从,以是饶于财用。清一代票号制度,皆亭林、青主所创也。”顾公开设银行,改革改善金融制度,“亭林与青主更立新制”,他“饶于财用”,真不差钱。儒家所谓耕读传家,读是读的,耕却未必,更以商贾为耻,而“世儒不察,以工商为末,妄议抑之,夫工固圣王之所欲来,商又使其愿出于途者,盖皆本也”。

晚明其他文人,往往是写书卖书,靠书吃书,只能做书生意,顾炎武的经济之路,走得宽。他做布匹生意,开专卖店;他做金融生意,开“银行”。他还买田买地,没证据能证明他搞过房地产,但确实曾科学种田,搞规模经济,“先生既负用世之略,所至每小试之,垦田度地,累至千金,故随寓即富足。”顾炎武最后定居陕西华山之地,“置田五十亩以自食,而东西开垦所入,别储以备事。”吃穿用度之外,还小有积蓄。王渔洋曾经感慨,“此渔洋所以卒为渔洋欤?”此顾公所以为顾公也。

顾公一大奇处是,他好像是中国士大夫中的“吉卜赛人”,随处安家,到处流浪,青山处处,绿水悠悠,河南河北,山东山西,都留足迹,甚而还“垦田长白山下”。“先生在南时,号蒋山佣,中年以后,迹绝故乡,遍游燕、齐、秦晋以终。”

他在一个地方,住着住着就走了,地不要了,房子也不要了,不回来了。“时或留止耕牧,致富累万,旋复弃去,人莫测其用意。”

“丈夫志四方,有事先悬弧,焉能钧三江,终年守菰蒲。”顾炎武最后安居在华阴之华山脚下。顾公无子,外甥徐乾学看到舅舅长期漂泊,“累书迎先生南归”,把养老的地方给安排好了,“愿以所居为娱老地,先生不许。”叶落归根,安土重迁,顾炎武对此却不以为然,处处无家处处家。他在华阴买田五十亩,“供晨夕”,不贪享受,“饵沙苑蒺藜而甘之”,有吃有穿,够了,“啖此,久不肉不茗,可也。”最后客死他乡,“门人奉丧,归葬昆山。”

还有一事,值得一记,顾炎武走南闯北,走了大半个中国,他评价当时的南北学人:“北方之人,饱餐终日,无所用心;南方之人,群居终日,言不及义。”

守节要义自己守

顾炎武有才气,却无好运气。他遇到了明清换朝,受到战火考验与洗礼。崇祯皇帝吊死在煤山一棵歪脖子树上,南明政府还在苟延残喘。

顾炎武算得上明朝的人,谈不上明朝的臣。他曾经参加明朝科考,因昔日龌龊,不曾中举,最后捐纳,弄了个国子监生,谈不上为官。明朝兴,顾炎武没得什么实惠;明朝亡,却遭到了很多苛责。

顾炎武“思有所建白”,忠肝义胆,满腔热情,投身南明,任兵部司务。未曾上任,先当高参,撰乙酉四论:曰《军制论》,曰《形势论》,曰《田功论》,曰《钱法论》。可惜的是,他取道镇江,赴职南京,尚未到达,南京已经沦陷,弘光帝被俘,南明军崩溃。皇帝都没了,还打什么仗?很多人觉得反抗没意思,放下武器了,顾公却依然在战斗,“与嘉定吴其沆,同里归庄,共起兵”,参加了佥都御史王永柞为首的一支义军,联合各地义军,合谋先收复苏州,再取杭州、南京及沿海,一时间,“戈矛连海外,文檄动江东。”

清兵锋芒正盛,义军多是临时组织起来的,很难抵住八旗精锐。义军曾攻苏州,遇伏而溃,退守昆山,未几,昆山失守,义军战死者,多达四万人,顾炎武好友吴其沆也阵亡。在这次战役中,顾炎武两个弟弟遇害,母亲失去右臂。

顾炎武节义,是家教使然,“丁亥夏,避兵常熟,(顾公母亲)年六十矣”,兵荒马乱之际,她对顾公说:“我虽妇人,然受国恩矣,遇变,我必死之。”顾公得母之教,担起匹夫之责。苏州失败,昆山失败,顾炎武屡败屡战,战而不止,多方联络,“东至海上,北至王家营,仆仆往来。”

明朝气运已尽,顾炎武百般努力,付之东流,但他终其一生,不仕清。大清为拉拢人心,曾多次请顾公去当官,他都拒绝了。“嗣母王氏未嫁守节,及闻国变不食而卒,临终诫炎武以世食明禄,毋仕二姓,炎武奉母教,励节终身。”

顾公励节,曾受人疵议。康熙九年(1670),顾公外甥徐乾学赶去科考,中了一甲进士,取了探花,之后一路高升,升侍讲学士,升内阁学士,升左都御史,升刑部尚书。满门忠烈,何以又出了“叛徒”?顾炎武算明朝人,徐乾学未必是。顾炎武对这个外甥的志气取向,还真是不反对。他守节是自己守,不要求他人守,这才是守节要义。顾公对外甥仕清态度是:你去,我不去。

又有批评者说,顾炎武后来行走山河之间,描绘山川地理,著书立说给徐乾学作参考,是间接为大清服务。抗清之始,顾炎武对天下的理解是狭义的,以为明朝就是天下,后来眼界扩大了,亡国不等于亡天下,“易姓改号,谓之亡国;仁义充塞,而至于率兽食人,人将相食,谓之亡天下。”天下兴亡,匹夫有责,这才是顾公正解。

天下已定,那就希望天下变好,不想天下再乱,这是顾炎武由朝廷观变天下观使然。“愚所谓圣人之道者如之何?曰博学于文,曰行己有耻。”博学于文,是谓经师;行己有耻,是谓人师。顾公均可当之。