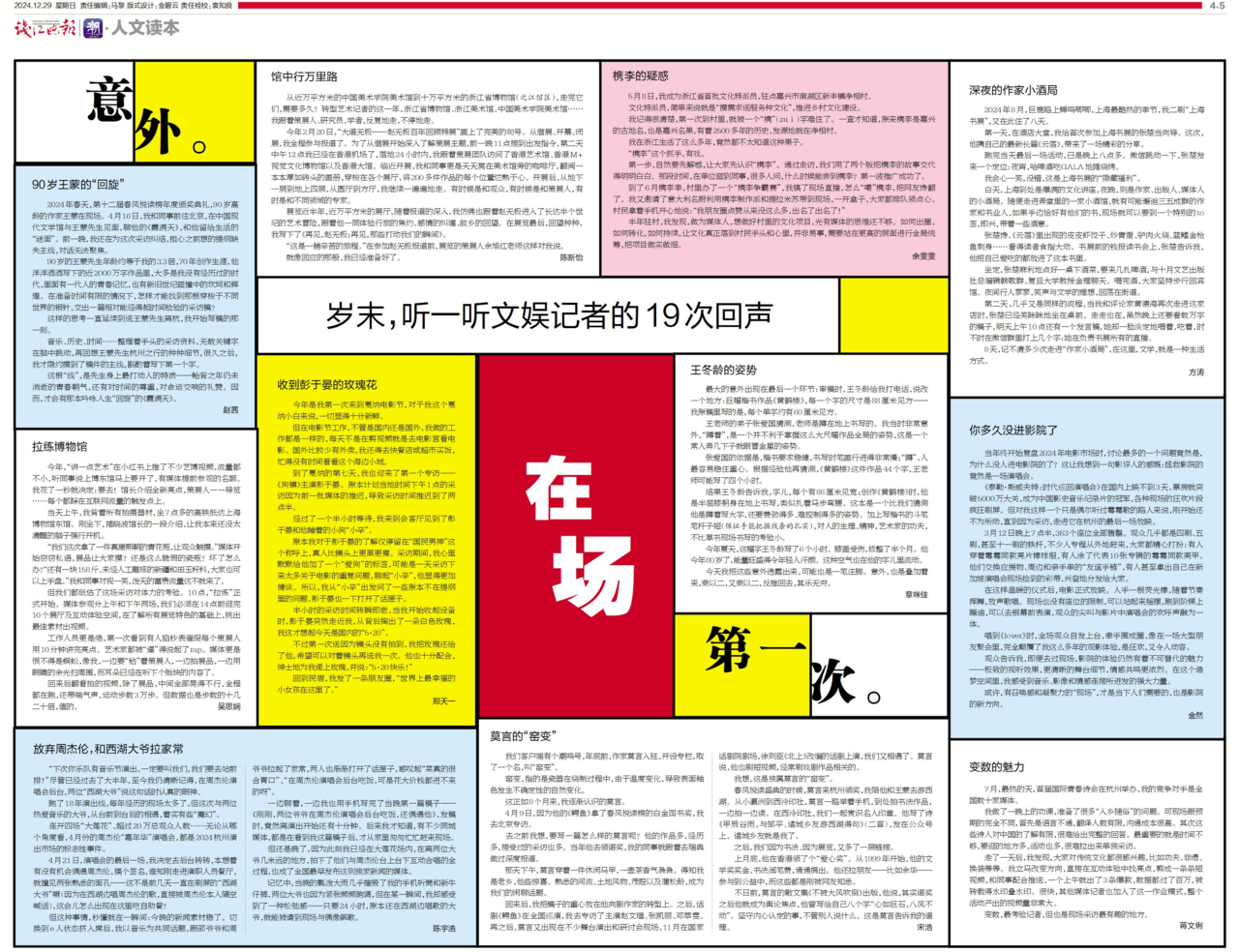

潮新闻客户端文娱中心

江南冬日,天气晴好,轻风微凉。这是2024年的平常一天。

路上行人亦无不同,大家奔走、停驻,各自编织着具体的生活。但,由己推人,今天的不同在于,人群中似有沉默的喧哗——无数内心的声音开始齐聚高喊:2025年倒计时开始!

是的,我们已经在目送2024年,时间即将被重新标记。

此时,如果用一个词去回望轰然而去的三百余天,我们选择“在场”。

在场,是媒体人的在场,也是我们见证以及未曾见证的人与事的在场。

过去的一年,我们依旧从杭州出发,不过有了更远的奔赴:戛纳、北京、天津、上海……还有万里长江和它的沿线城市。

当我们以文字或视频捧出在那些场域的所见、所闻、所思之后,还有一些不为人知的情绪,未曾书写的细节。我们将与你分享。其中悲喜,形同你我共有的生活。

年终回声|在场,时代方可追光而行,个体方可身处明亮

2024年春天,第十二届春风悦读榜年度颁奖典礼,90岁高龄的作家王蒙在现场。4月16日,我和同事前往北京,在中国现代文学馆与王蒙先生见面,聊他的《霞满天》,和他留给生活的“谜面”。前一晚,我还在为这次采访“纠结”,担心之前想的提纲缺失主线,对话无法聚焦。

90岁的王蒙先生年龄约等于我的3.3倍,70年创作生涯,他洋洋洒洒写下的近2000万字作品里,大多是我没有经历过的时代,里面有一代人的青春记忆,也有新旧世纪碰撞中的坎坷和辉煌。在准备时间有限的情况下,怎样才能找到那根穿梭于不同世界的银针,交出一篇相对能经得起时间检验的采访稿?

这样的思考一直延续到送王蒙先生离杭,我开始写稿的那一刻。

音乐、历史、时间……整理着手头的采访资料,无数关键字在脑中跳动,再回想王蒙先生杭州之行的种种细节,很久之后,我才隐约摸到了稿件的主线,斟酌着写下第一个字。

这根“线”,是先生身上最打动人的特质——鲐背之年仍未消逝的青春朝气,还有对时间的尊重,对命运交响的礼赞。因而,才会有那本吟咏人生“回旋”的《霞满天》。

最大的意外出现在最后一个环节:审稿时,王冬龄给我打电话,说改一个地方:巨幅楷书作品《黄鹤楼》,每一个字的尺寸是88公分见方——我原稿里写的是,每个单字约有60公分见方。

今年10月,书法艺术家王冬龄在天津做个展“津门问道”。采写时,我并没有问过王老师这个数据。因为王冬龄的好友、德国汉学家、海德堡大学哲学院东亚艺术史系终身教授雷德侯说过一个有意思的观点,“中国书法的一个重要特性,就是可以在已完成的作品中,看出其创作过程的艺术形式。”

也就是说,书法艺术其实是一个“增强现实”:观众面前成型的作品,一笔一划的背后,书法家用什么工具,视角在哪里,动作、速度是怎样,也全部在里面。

当然前提是要重建这个AR场景。这需要懂行的人,能看出其间的痛痒,采访时我去请教了王冬龄的大弟子张爱国。

我们首先根据展厅里观众站在作品前的比对,猜测《黄鹤楼》每个单字要比男性肩膀还宽1/3。60公分见宽,是这么来的——我们有些意外,楷书写得这么大,非常考验艺术家的功力,它太容易暴露弱点了。

张爱国猜测王老师是蹲在地上书写的。我当时又非常意外,“蹲着”,是一个并不利于掌握这么大尺幅作品全局的姿势;以及,这是一个常人弄几下子就眼冒金星的姿势。

张爱国的依据是,楷书要求稳健,书写时笔画行进得非常慢;“蹲”,人最容易稳住重心。根据经验他再猜测,《黄鹤楼》这件作品44个字,王老师可能写了3、4个小时。

结果王冬龄审稿时告诉我,字儿,每个有88公分见宽;创作《黄鹤楼》时,他是半屈膝躬身地在地上书写,类似扎着马步弯腰。这本是一个比我们猜测他是蹲着写大字,还要费劲得多、难控制得多的姿势。加上写楷书的斗笔笔杆子短(保证手能把握线条的扎实),对人的生理、精神,艺术家的功夫,不比草书现场书写的考验小。

今年夏天,这幅字王冬龄写了6个小时。膝盖受伤,修整了半个月。

那天打电话的时候,王冬龄刚刚和学生们吃完饭,去理了个发。我都听到了他耳朵边上意气风发的空气。

对,“意气风发”,他今年80岁了,能量旺盛得令年轻人汗颜。这种空气也在他的字儿里流动。

我今天把这些意外也透露出来,可能也是一笔注脚。意外,也是叠加着来,乘以二,又乘以二,反推回去,其乐无穷。

我们客户端有个潮鸣号,年底前,作家莫言入驻,开设专栏,取了一个名,叫“窑变”。

窑变,指的是瓷器在烧制过程中,由于温度变化,导致表面釉色发生不确定性的自然变化。

这正如8个月来,我逐渐认识的莫言。

4月9日,因为他的《鳄鱼》拿了春风悦读榜的白金图书奖,我去北京专访。

去之前我想,要写一篇怎么样的莫言呢?他的作品多,经历多,接受过的采访也多。当年他去领诺奖,我的同事就跟着去瑞典做过深度报道。

那天下午,莫言穿着一件休闲马甲,一壶茶香气袅袅。得知我是老乡,他些惊喜。熟悉的河流、土地风物、茂腔以及蒲松龄,成为我们的闲聊话题。

回来后,我把稿子的重心放在他向剧作家的转型上。之后,话剧《鳄鱼》在全国巡演,我去专访了主演赵文瑄、张凯丽、邓萃雯。再之后,莫言又出现在不少舞台演出和研讨会现场,11月在国家话剧院剧场,徐则臣《北上》改编的话剧上演,我们又相遇了。莫言说,他也刷短视频,经常刷戏剧作品相关的。

我想,这是独属莫言的“窑变”。

春风悦读盛典的时候,莫言来杭州领奖,我陪他和王蒙去游西湖。从小瀛洲到西泠印社,莫言一路举着手机,到处拍书法作品,一边拍一边读。在西泠印社,我们一起赏识名人印章。他写了诗《甲辰谷雨,与邹平、诸城乡友游西湖得句》(二首),发在公众号上。诸城乡友就是我了。

之后,我们因为书法、因为展览,又多了一层链接。

上月底,他在香港领了个“爱心奖”。从1999年开始,他的文学奖奖金、书法润笔费,通通捐出。他还拉朋友——比如余华——参与到公益中,而这些都是刚被网友知悉。

不日前,莫言的散文集《不被大风吹倒》出版,他说,其实诺奖之后他就成为舆论焦点,他曾写给自己八个字“心如巨石,八风不动”。

坚守内心认定的事,不管别人说什么。这是莫言告诉我的道理。

“下次你乐队有音乐节演出,一定要叫我们,我们要去站前排!”尽管已经过去了大半年,至今我仍清晰记得,在周杰伦演唱会后台,两位“西湖大爷”说这句话时认真的眼神。

跑了18年演出线,每年经历的现场太多了,但这次与两位热爱音乐的大爷,从台前到台后的相遇,着实有些“魔幻”,甚至少有地在工作中让我感受到了杭州这座城市的松弛感。

连开四场大莲花、超过20万总观众人数……无论从哪个角度看,4月份的周杰伦“嘉年华”演唱会,都是2024杭州演出市场的标志性事件。

4月21日,演唱会的最后一场,我决定去后台转转,本想着有没有机会偶遇周杰伦,搞个签名,谁知刚走进演职人员餐厅,就撞见两张熟悉的面孔——这不是前几天一直在刷屏的“西湖大爷”嘛(因为在西湖边唱周杰伦的歌,直接被周杰伦本人隔空喊话),这会儿怎么出现在这里吃自助餐?

但这种事情,秒懂就在一瞬间,今晚的新闻素材稳了!切换到e人状态挤入席后,我以音乐为共同话题,跟邵爷爷和周爷爷拉起了家常,两人也渐渐打开了话匣子,感叹起“菜真的很合胃口”、“在周杰伦演唱会后台吃饭,可是花大价钱都进不来的呀”。

一边聊着,一边我也用手机写完了当晚第一篇稿子——《刚刚,两位爷爷在周杰伦演唱会后台吃饭,还偶遇他》,发稿时,竟然离演出开始还有十分钟。后来我才知道,有不少同城媒体,都是在看到我这篇稿子后,才从家里匆匆忙忙赶来现场。

但还是晚了,因为此刻我已经在大莲花场内,在离两位大爷几米远的地方,拍下了他们与周杰伦台下上台下互动合唱的全过程,也成了全国最早发布这则独家新闻的媒体。

记忆中,当晚的瓢泼大雨几乎摧毁了我的手机听筒和新牛仔裤,两位大爷也因为紧张频频跑调,但在某一瞬间,我却感受到了一种松弛感——只要24小时,原本还在西湖边唱歌的大爷,就能被请到现场与偶像飙歌,这份稳稳接住的地气,这种打破界限轻松圆融,可能也只有在杭州才感受得到吧。

今年是我第一年来到戛纳电影节,对于我这个戛纳小白来说,一切显得十分新鲜。

但在电影节工作,不管是国内还是国外,我做的工作都是一样的,每天不是在剪视频就是去电影宫看电影,国外比较少有外卖,还得去快餐店或超市买饭,忙的没有时间看看这个海边小城。

到了戛纳的第七天,我也迎来了第一个专访——《狗镇》主演彭于晏。原本计划当地时间下午1点的采访因为前一批媒体的推迟,导致采访时间推迟到了2点半。

经过了一个半小时等待,我来到会客厅见到了彭于晏和他睡着的小狗“小辛”。

彭于晏真人比镜头上更黑更瘦,采访期间,我心里默默给他加了一个“爱狗”的标签,可能是一天采访下来太多关于电影的重复问题,聊起“小辛”,他显得更加健谈。所以,我从“小辛”出发问了一些原本不在提纲里的问题,彭于晏也一下打开了话匣子。

半小时的采访时间转瞬即逝,当我开始收起设配时,彭于晏突然走进我从背后掏出了一朵白色玫瑰,我这才想起今天是国内的“520”。

不过第一次送因为镜头没有拍到,我把玫瑰还给了他,希望再可以再对着镜头再送我一次。他也十分配合,绅士的为我递上玫瑰,并说:“520快乐!”

回到民宿,我发了一条朋友圈,“世界上最幸福的小女孩在这里了。”

从近万平方米的中国美术学院美术馆到十万平方米的浙江省博物馆(之江馆区),走完它们,需要多久?

转型艺术记者的这一年,浙江省博物馆、浙江美术馆、中国美术学院美术馆……我跟着策展人、研究员、学者,反复地走,不停地走。

今年2月20日,“大道无极——赵无极百年回顾特展”画上了完美的句号。从借展、开幕、闭展,我全程参与报道了。为了从借展开始深入了解策展主题,前一晚11点接到出发指令,第二天中午12点我已经在香港机场了,落地24小时内,我跟着策展团队访问了香港艺术馆、香港M+视觉文化博物馆以及香港大馆。临近开展,我和同事更是天天窝在美术馆旁的咖啡厅,翻阅一本本厚如砖头的画册,穿梭在各个展厅,将200多件作品的每个位置烂熟于心。开展后,从地下一层到地上四层,从圆厅到方厅,我继续一遍遍地走。有时候是和观众,有时候是和策展人,有时是和不同领域的专家。

展览近半年,近万平方米的展厅,随着报道的深入,我仿佛也跟着赵无极进入了长达半个世纪的艺术冒险,跟着他一同体验行旅的焦灼、感情的纠缠、故乡的回望。在展览最后,回望种种,我写下了《再见,赵无极;再见,那些打动我们的瞬间》。

“这是一趟辛苦的旅程。”在参加赵无极报道前,展览的策展人余旭红老师这样对我说。

就像回应的那般,我已经准备好了。

2024年8月,巨鹿路上蝉鸣唧唧,上海最酷热的季节,我二刷“上海书展”,又在此住了八天。

第一天,在酒店大堂,我给首次参加上海书展的张楚当向导。这次,他携自己的最新长篇《云落》,带来了一场精彩的分享。

跑完当天最后一场活动,已是晚上八点多。微信跳动一下,张楚发来一个定位:夜宵,哈啤酒吃GALA地摊烧烤。

我会心一笑,没错,这是上海书展的“隐藏福利”。

白天,上海到处是爆满的文化讲座,夜晚,则是作家、出版人、媒体人的小酒局。随便走进弄堂里的一家小酒馆,就有可能邂逅三五成群的作家和书业人,如果手边恰好有他们的书,现场就可以要到一个特别的to签,即兴,带着一些酒意。

张楚馋。《云落》里出现的皮皮虾饺子、炒青蚕、驴肉火烧、蓝鳍金枪鱼刺身……看得读者食指大动。书展前的钱报读书会上,张楚告诉我,他把自己爱吃的都放进了这本书里。

坐定,张楚麻利地点好一桌下酒菜,要来几扎啤酒,与十月文艺出版社总编辑韩敬群、复旦大学教授金理聊天。喝完酒,大家坚持步行回宾馆。夜间行人寥寥,笑声与文学的理想,回荡在街道。

第二天,几乎又是同样的流程,当我和评论家黄德海再次走进这家店时,张楚已经笑眯眯地坐在桌前。走走也在,虽然晚上还要看数万字的稿子,明天上午10点还有一个发言稿,她却一脸淡定地喝着,吃着,时不时在微信群里打上几个字:她在负责书展所有的直播。

8天,记不清多少次走进“作家小酒局”,在这里,文学,就是一种生活方式。

今年,“讲一点艺术”在小红书上推了不少艺博视频,流量都不小,听同事说上博东馆马上要开了,有媒体提前参观的名额。我花了一秒就决定:要去!

馆长介绍全新亮点,策展人一一导览……每个都踩在互联网流量的触发点上。

当天上午,我背着所有拍摄器材,坐7点多的高铁抵达上海博物馆东馆。刚坐下,褚晓波馆长的一段介绍,让我本来还没太清醒的脑子强行开机。

“我们这次拿了一件真康熙朝的青花瓶,让观众触摸。”媒体开始窃窃私语,展品让大家摸?还是这么脆弱的瓷瓶?坏了怎么办?

“还有一块158斤、未经人工雕琢的新疆和田玉籽料,大家也可以上手盘。”我和同事对视一笑,泼天的富贵流量这不就来了。

但我们都低估了这场采访对体力的考验。

10点,“拉练”正式开始。媒体参观分上午和下午两场,我们必须在14点前逛完10个展厅及互动体验空间,在了解所有展览特色的基础上,挑出最佳素材出视频。

工作人员更是绝,我第一次看到有人用掐秒表的形式,催促每个策展人用10分钟讲完亮点。平时讲话轻声细语的艺术家,都被“逼”得说起了rap。媒体更是恨不得自己是蜈蚣,像我,一边要“粘”着策展人身边的好位置,一边拍展品,一边开始用眼睛的余光扫周围,而耳朵已经听策展人在介绍下个版块的内容了。

回来后翻看拍的视频,除了展品,中间全部晃得不行,全程都在跑,还带喘气声,运动步数3万步。但数据也是步数的十几二十倍,值的。

当年终开始复盘2024年电影市场时,讨论最多的一个问题竟然是,为什么没人进电影院的了?这让我想到一句影评人的感慨:拯救影院的竟然是一场演唱会。

《泰勒·斯威夫特:时代巡回演唱会》在国内上映不到3天,票房就突破5000万大关,成为中国影史音乐纪录片的冠军,各种现场的狂欢片段疯狂刷屏。但对我这样一个只是偶尔听过霉霉歌的路人来说,刚开始还不为所动,直到因为采访,走进它在杭州的最后一场放映。

3月12日晚上7点半,363个座位全部售罄。观众几乎都是四刷、五刷,甚至十一刷的铁杆,不少人专程从外地赶来,大家都精心打扮:有人穿着霉霉同款亮片棒球服,有人涂了代表10张专辑的霉霉同款美甲。他们交换应援物、周边和亲手串的“友谊手链”,有人甚至拿出自己在新加坡演唱会现场捡到的彩带,兴奋地分发给大家。

在这样温暖的仪式后,电影正式放映。人手一根荧光棒,随着节奏挥舞,放声歌唱。现场也没有座位的限制,可以站起来摇摆,跑到阶梯上蹦迪,可以去银幕前表演,观众的尖叫与影片中演唱会的欢呼声融为一体。

唱到《lover》时,全场观众自发上台,牵手围成圈,像在一场大型朋友聚会里,完全颠覆了我这么多年的观影体验,是狂欢,又令人动容。

观众告诉我,即便去过现场,影院的体验仍然有着不可替代的魅力——极致的视听效果,更清晰的舞台细节,情感共鸣更浓烈。在这个造梦空间里,我感受到音乐、影像和情感连接所迸发的强大力量。

或许,有召唤感和凝聚力的“现场”,才是当下人们需要的,也是影院的新方向。

12月3日,杭州阴,香奈儿大秀热度超高。门票拿不到,热点必须跟。

作为娱乐记者,除了日常采访外,我还要和同事一起负责微信“一点也不八卦的show一点”。这个号从诞生至今,也有10年,可能都算不上是“新媒体”了。

记得刚入行时,采访导演、明星、歌手还不怎么难,很多人有作品了,会主动来联系。但这几年流量起来后,平台大多和剧组、艺人联手,宣统发通稿,或者拉个微信群采访,如果媒体自己策划一个主题,去攒局约采,要么是没空,拖上很久,俗称不在宣传期,要么就是助理代答。

到不了现场,不能面采怎么办?微信写作可能是另一种“在场”的最优解了——靠观点胜出——在海量素材中,找到特别的切入点,杀出血路。

当天,我一早就看了大秀明星直播,寻找他们与杭州的渊源。看到陈伟霆去灵隐寺,张钧甯爬财神庙,也想过类似“明星来杭州做了什么”、“香奈儿大秀带红××”之类的选题,但都觉得雷同,而且也没几句话可延伸。

晚上6点,还是没找到好的角度,还写吗?

7点多,明星陆续登场,我发现同行大多在关注实时进展,对舞台、场面各种夸,但其实模特之外,大部分明星的表现力真的蛮一般,于是从“香奈儿怎么穿更好看”的角度切入,结合路人日常审美,写了评论。微信发布后,2小时破10万+,24小时破200万,40小时冲500万。

对于一个20多万粉丝的垂直号来说,这是一年无数“爆”中的一爆。

7月,最热的天,首届国际青春诗会在杭州举办,我的竞争对手是全国数十家媒体。

我做了一晚上的功课,准备了很多“入乡随俗”的问题。可现场跟预期的完全不同,首先是语言不通,翻译人数有限,沟通成本很高。其次这些诗人对中国的了解有限,很难给出完整的回答。最重要的就是时间不够,要逛的地方多,活动也多,很难拉出来单独采访。

走了一天后,我发现,大家对传统文化都很感兴趣,比如功夫、非遗、换装等等。我立马改变方向,直接在互动体验中找亮点,剪成一条条短视频,和同事配合推送,一个上午就出了3条爆款,数据都过了百万,被转载得水印叠水印。很快,其他媒体记者也加入了这一作业模式,整个活动产出的视频量非常大。

变数,最考验记者,但也是现场采访最有趣的地方。

今年,我又见到了“文脉老人”马玉如。这是我们的第4次见面。这位桃李天下却低调谦逊的艺术家,终于在93岁时举办了个人展览,他定题:长乐未央。

还记得第一次见到马玉如老师是2022年的一次展览,那是一个联展,他穿着一身灰白色衬衫,坐在人群中,朴素的风格和他色彩浓郁的画作形成强烈的反差,在朋友、后辈致开幕辞后,91岁的他站起来给大家鞠了一躬。

第二次,我去家中拜访,不大的房间干净整洁,几乎没有装修,墙上仅有几幅个人创作的挂画,画室里则堆满了各类书籍、画材和作品,马老师经常在这里修改以前的画作。那个下午,他会因为记不清从前的事情而生自己的气,几度离开椅子,去翻找为采访准备的材料,又向我们连连致歉。

不久后,我随马玉如的女儿再次前去探望。聊了一会儿生活近况后,老先生开始下逐客令,赶女儿离开。在他看来,每个人都有很多事情要做,不希望女儿因为看他而花费太多时间和精力。他知道我在为他写“文脉”稿,特意叮嘱我:“不要把简单的事情复杂化,我的事情很普通。”

个展时的见面,他坐着轮椅在展厅中转了一圈,像是检查自己的作业。不少展签由他亲自确认,他会记不清自己的年龄等日常信息,却对自己的创作有一种本能的记忆。

我想,持续十多年的《文脉》报道,就是在寻找这些“宝藏”,让更多人看到文化赓续的光芒。

纸质书,这些年好像在生活中的存在感逐渐降低,仍然和同事坚持做钱报读书会的我,经常会被朋友问:真有人去啊?

换个问题:一场读书会名额报满,需要多久?2024年的纪录是:2分钟。

那场读书会的主题是:读山——浙江石窟造像调查,嘉宾:郑嘉励、魏祝挺、崔彪、陈晶鑫。

开放报名前,我还有点担心,这场专业性比较强,会不会没什么人感兴趣。

但报名稿发出两分钟后,后台显示,60个名额满了!

震惊的同时,我赶紧联系场地“多准备椅子”。一般情况下,报名到场率有百分之七十,就算很高了,没想到不仅报满,还有不少读者“拖家带口”来。

那天晚上的晓风·明远书房,用光了所有的备用折叠椅,过道里也站满人。挤在门口的读者,因为离得远,耳朵听现场,眼睛还得盯着手机上的直播画面。两个多小时,站满全程。

更令人惊喜的是,互动时,读者们全是专家,建议被魏祝挺一一记下。

这只是今年80场读书会之一。

5月8日,我成为浙江省首批文化特派员,驻点嘉兴市南湖区新丰镇净相村,至今已半年有余。

做文化特派员工作,简单来说就是“摸需求送服务种文化”,推进当地乡村文化建设。

我记得很清楚,第一次到村里,就被一个“槜”(zuì)字难住了。

一查才知道,原来槜李是嘉兴的古地名,也是嘉兴名果,有着2500多年的历史,其发源地就在净相村。

当时我半开玩笑地提了一句:“我在浙江生活了这么多年,竟然都不太知道槜李这种果子。”

“是啊,我们现在最盼望的就是槜李和净相村真正在全国‘出圈’。”净相村党委书记王建峰给出了净相村的迫切诉求。

凭着记者的敏感性,我认定“槜李”这个抓手,有戏。

第一步,自然要先解惑,让大家先认识“槜李”。通过走访当地村民和各路专家,我们用了两个整版把槜李的故事交代得明明白白。原来,槜李有着“西施指痕”的传说,王安石曾为种植槜李的净相寺题过诗,金庸离开故乡后还惦记着再尝一尝槜李……这一番文脉梳理,让很多人对槜李留下了深刻印象。在单位碰到同事,很多人第一句就问,什么时候能尝到槜李果?看来,第一波“广告而知”算是成功了。

终于到了6月槜李季,村里举办槜李争霸赛,我就借此机会搞了现场直播,全网传播“槜李王”个头究竟有多大,究竟怎么“嘬”槜李,可把镜头前的网友馋得呦。这还不止,我还特地邀请了中华文化全球传播使者、意大利名厨制作槜李派、槜李提拉米苏带到现场,一开盒子,大家都抢着吃,没拿到勺子也顾不上了。这场介绍槜李和探索槜李产品附加值可能性的直播,最后还通过浙江省国际传播中心,让槜李走入国际视野。现场有位村民拿着手机开心地和我说:“我朋友圈的点赞从来没这么多,出名了出名了!”

在这个过程中,如何让槜李和净相村“出圈”的思路也在我心里渐渐明晰:通过一条槜李文脉、一份净相好“李”、一座槜李文化中心、一条吴越文化体验线路等设计,打造一个“槜李文化村”。

半年驻村,我发现,做为媒体人,想做好村里的文化项目,光有媒体的思维还不够。如何出圈,如何转化,如何持续,让文化真正落到村民手头和心里,并非易事,需要站在更高的层面进行全局统筹,争取更多资源,集聚更多力量,把项目做实做细,希望来年有更多收获。

越剧《新龙门客栈》继续出圈和买不到票的第二年——这可能是很多人没想到的。去年很多朋友没抢到票,我说没事的,热度过了今年就会好的。年底到了,朋友缓缓敲来两个字:骗子。

因为“骗子”的事情,今年和茅威涛又做了几次采访。换句话:新龙门为什么还这么红。今年除了红,还出了很多似乎和剧本身没关系的“意外”。“血册啦乌”(杭州话:血红血红)的红背后,我有一点担忧:目前的出圈,是否真实反映了越剧的发展和戏曲的现状?“转圈圈”传播链背后的40年“地层关系”,有多少人看到,又有多少人探到了最底?茅威涛几十年一直努力要让小百花回到主流媒体的关注中,不再为票房担忧,甚至一度还要画图表分析观众的粘合度,这些日子似乎在一瞬间不存在了,那么现在她还会担忧什么吗?

今年2月,春节前几天,0点52分,茅毛发来消息,要带着“小百花”去美院看赵无极的年度大展。印象中,“小百花”这样的“课外活动”已经停滞了很多年。这似乎是一种信号。

春节过完没几天,还在正月里,那天下午5点多,茅毛发来一篇文章《越剧怎么接住“泼天的富贵”》,之后是8段60秒语言——茅老师的另一项高能,60秒不断。

我边听边想,这就是一篇稿子。茅威涛说,最近评论很多,但都没有归结到一个最重要的东西上面,今天突然之间出现了“新龙门”,这些年轻的演员,她们为什么会具备这样的条件?“厅长问我,你觉得这种剧目,别的剧团,别的剧种,能不能复制?我说不可能。他说为什么?我说因为没有准备好,接不住。”

我回复:累层的意义。

几个月后宣布,62岁,茅威涛又回来工作了,回到“小百花”当名誉院长和艺术总监。那天,在西湖边的茶楼里,我和老同事吴蒂一关关“逼问”她:当团长时想做却没做成的事,今天,仅仅作为一名艺术的把关者,你的信心来自哪里?后来,这篇稿子的题目在喝茶时流出来了:62岁,茅威涛为什么还要折腾。

因高原反应,从西宁撤下来,脱队长江文化考察队上游组采访的我,在10多天后,继续行走上游的四川一段。

出发前,我带着厚厚一沓有关采访内容的公函,因为一路各地的采访,还有部分没有落实,压力山大。

那天一早,杭州飞宜宾,中午到城区,填饱肚子后就直奔三江口。

这是宜宾城的中心,自西向东的金沙江、南下的岷江奔腾而来,在此处汇成更开阔的滔滔长江——金沙江是上游,岷江是支流,自宜宾始,地图上才作长江,浩荡东去,奔涌入海。

从长江零公里处的合江门,沿金沙江畔的游步道走了300多米,我被一阵热闹的声响吸引,沿着陡陡的一条石阶走了下去。

下午1点半,江边浅水区,一个个游泳好手,朝身上泼几下水,双臂一展,脚一蹬,像根针一样,朝着青绿的江心,飘了过去。

视线荡向江心,真的是澄澈无比。我蹲下伸手在江水里搅了又搅,江水凉得刚刚好,游泳的大哥大姐们看出我的心痒。“下来游吧。在这里游一次长江,记一辈子哦。”

宜宾人几乎都是在江水里泡大的。今年69岁的老张,以前住在岷江边,小时候喜欢游岷江和长江。近年,三江的水越来越清,宜宾人也开始在金沙江劈江斩浪。

游泳高手会挑战游三江,就是从金沙江处下水,绕着游过一段长江、岷江,再游回到金沙江。这个很考验泳技,因为三江汇合,潜流漩涡很多,“考虑到安全第一,大家都结伴游,彼此照应。”

还有人喜欢漂长江,从三江口下水,顺长江一路而下。“能漂到李庄。”

“能漂到李庄?!”我重复,得到确认后,我马上在手机上查路线,车行有20公里。“快的话,3小时,慢慢漂,5小时。”宜宾人说。

原来,万里长江第一城的人们,是这样与长江共依共存的。长江于他们而言,不是天堑,是像苏东坡诗里写的“玻璃江”一样美好,他们在江里游泳,在江岸栖息繁衍,把江里的野生鱼喂成胖乎乎的宠物鱼,闲了就在江边找个茶楼边娱乐边吹江风,甚至长江的洪峰到来没过整个合江门,他们也不紧不慢地喊话下游:好好对我们冲下来的鱼啊。

一个下午,就被宜宾人乐天、安逸的精神状态给“传染”了。

第二天,坐车出发去李庄采访,路随江行,这一段长江并不宽阔,但又平又清,不受控制地开始想像,被江水包裹着漂着,看两岸山形塔影、江天一色。

许多天来,一直缠着我不放的焦虑感,一下子没了。

2024年,6月17日清晨,采访地点在上影节嘉宾下榻的银星皇冠假日酒店一楼的咖啡厅。

上海刚下过雨,略带点凉意,穿着短袖、牛仔裤的方励却热得直冒汗。1953年出生的方励,今年71岁,但不论神态、语态、心态,看上去与这个年纪完全不符。

他是一个比年轻人还容易兴奋,充满激情的人。

这不是我第一次专访方励,2018年《里斯本丸沉没》项目启动后,方励在英国报纸登广告寻找沉船幸存者时,就接受过钱江晚报的专访。当时他只是想拍一个电视纪录片,导演也不是他。随着寻访到的人越来越多,他受到的触动越来越大,最终决定制作成电影。

2023年1月,我再次采访方励。他告诉我,《里斯本丸沉没》正在进行后期制作,主要集中在历史场面的特效动画还原,配音、音效、配乐、调色环节。他预计2023年5月成片,希望在“里斯本丸”事件81周年之前上映。与此同时,他告诉我,因为没人接手,他不仅是电影制片人,还成为了这部电影的导演。

最终,《里斯本丸沉没》选择在2024年6月14日,在上影节作为首场电影(FirstFilm)举行首映式。一段蒙尘82年的历史,一个被掩盖的真相,终于浮出水面。战争的残酷、日本法西斯的残暴、1816名盟军战俘及家人的坎坷,以及舟山渔民救援盟军战俘的义举,令无数观众落泪。与此同时,方励倾家荡产,卖光所有房产举债拍摄这部纪录片的经历,也让大家深为感动。

《里斯本丸沉没》上影节首映三天后,我再度专访方励,也再度感受方励的坦率、真诚和澎湃激情。讲起这次拍摄经历,他更是滔滔不绝。这部电影花费了他8年的时光,并且为之倾家荡产。

方励精力超级充沛,他说自己就是爱折腾,喜欢冒险,那种岁月静好的老年生活完全不适合他。

9月6日《里斯本丸沉没》正式在国内院线上映,至今他一个人在全国跑了一百多场路演,很多映后见面会,他一聊就是几个小时,有时甚至四五个小时都不知疲倦。路演途中,他经常吃着一次性餐盒里的饭菜,和不同的人添加微信,即使通讯录上已有8000多人。

作为一个从事地球探测和海洋调查技术装备的系统集成、研发制造的专家兼电影人,当方励表示寻找马航MH370的残骸是他接下来想要做的事情,是他下一个人生目标,同时也是下一部电影拍摄的方向时,我一点也不觉得意外。

只要条件允许,我相信他一定会去干,并且一定会有结果。

9月15日-9月16日,在浙江青年电影周筹备期间,我遭遇了一场台风的挑战——是枝裕和导演ID录制,撞上了“贝碧嘉”。

导演的航班被取消了,他被困机场。我只能在现场继续准备,待台风过境。行程较原定时间整整缩短了一天,导演的后续安排被全盘打乱,对接方通知我们取消录制计划。

人都到了上海,不能放弃啊,我开启了“马拉松式”沟通。先给了一个可行的应急录制方案,并在导演可能出现的各个场地守候,抓住每一个可能遇到的间隙。最终,我们相遇在晚餐前,在随行翻译的帮助下,完成了ID录制。

这次经历,锤炼了我的应急能力,也打磨了沟通技巧:如何用真诚敲开希望之门。

得知叶嘉莹先生去世的消息,第一个反应是,去现场,去叶嘉莹先生生前任教的南开大学,送别先生。

一方面,钱江晚报有着几十年的人文积淀,在过去这些年里,我们记录了巴金、金庸等等文化名人的种种告别,种种不舍。

另一方面,作为中国传统文化的传播者,古典诗词研究专家,叶嘉莹的离开,应该被铭记。

当然,叶嘉莹先生还和我们颇有渊源,几年前,她第二次捐款后,我的同事孙雯和章咪佳曾去迦陵书院拜访过叶先生,做过现场采访。

记得抵达天津那天,正好冷空气袭来,北风凛冽,采访时冷得都伸不出手做笔记。但是,在学校里,看到陆陆续续的热心人来送别,瞬间被燃烧。

这一切,让人念起叶先生最喜欢的李商隐的一句诗:“相见时难别亦难,东风无力百花残。”

叶先生穷极一生所种下的中国古诗词种子,已经发芽。

不仅发芽了,而且开花结果。被鲜花簇拥的灵堂里,我看到一束特别鲜艳的花。这是72岁的台湾导演陈传兴先生送的,用大红色的纸包着,“叶先生的生命就是这样灿烂的。”

叶先生的离开,也让我们思考,这个时代,还有几位叶先生;也让我们期待,有更多的叶先生,用一生的坚守,去推广和传播中国的传统文化,在这一方肥沃的土壤里,生根开花。