经济观察网文博时空/文宋燕/文陈仲陶做饭有个怪癖:开始做饭之前,他会把需要用到的工具、食材全部准备好,按顺序摆放整齐,然后开始煎炒烹炸等正式程序。菜做好后,他会把用完的工具清洗干净,一样一样收起来,把厨房恢复成没有使用的状态,才开始吃饭。

类似的“怪癖”还有,记得住家里每一样东西所在的位置;洗完一种菜,马上把盆和水池都清理干净再洗下一种……

如果你读过他写的工作笔记,你就会知道这种“强迫症”一样的习惯来源于何处——在一篇修复瓷器的工作笔记中,他这样描述他的一段工作过程:“可以从底部开始,也可以从顶部开始,在每块碎片上记上标记……找出所有的碎片,并将它们依据一定的顺序暂时合拢,记住它们的先后次序不能颠倒,直到全部试着组合成一个整体,再小心地将它们分解开,等待粘接。目的是在正式粘接前做到心中有数”。

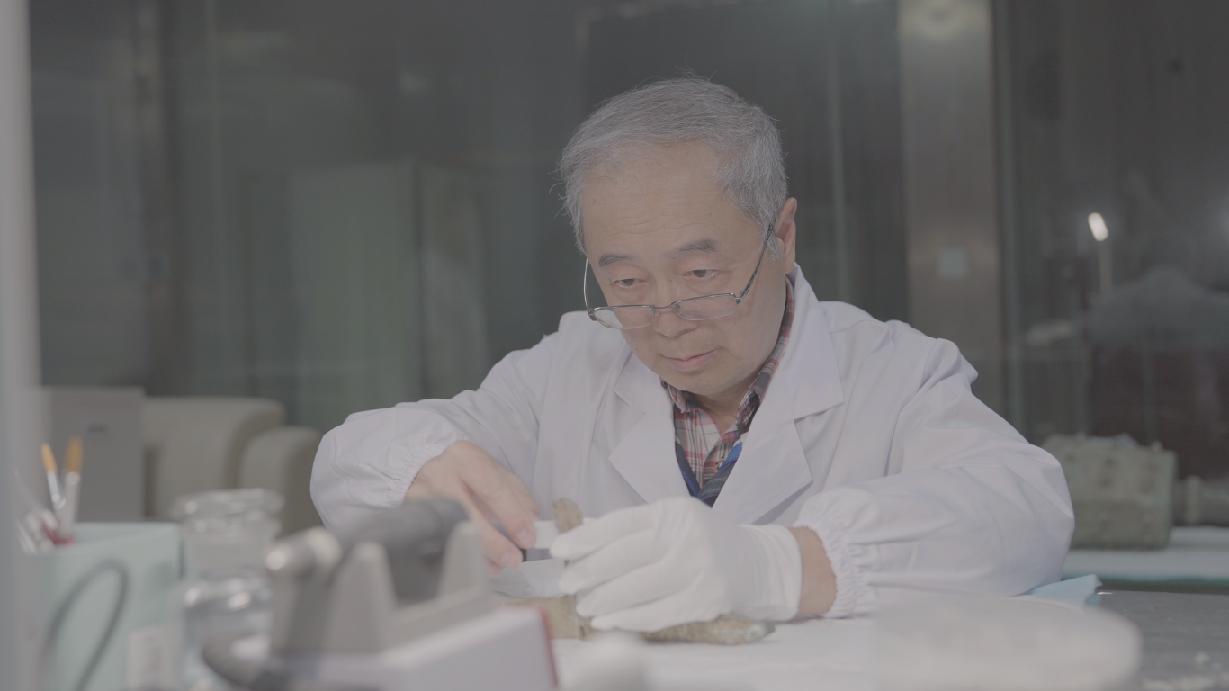

陈仲陶是一名文物修复师。从国家博物馆退休十几年的他,依然是国博的终身研究馆员,也依然在从事着文物修复,特别是青铜器修复的手艺活。这份手艺不仅是他的工作,也是他的爱好,和他荣耀的来源。

(陈仲陶在修复中)

“撞”到自己的一生所爱

很难说是这份工作成就了陈仲陶,还是他成就了这份工作。46年前,返城知青陈仲陶被分到还叫做“革命历史博物馆”的国博工作时,跟文物修复毫不相关,他在后勤部门负责食堂的一些事务。一天下午他在单位溜达,一个房间里几个人正在做的事情吸引了他——他们在敲打铜器,为变形的青铜文物做矫形,修补破损的部位。陈仲陶在旁边看入了迷,他觉得这活他能干,而且,他喜欢干。

陈仲陶就这样申请转岗到了文物修复室,“不小心”选到了自己的一生所爱。这是中国京派青铜器修复匠人“古铜张派”的三个传人——张兰惠、高英、杨政田曾牵头的科室,陈仲陶调入时,三名老手艺人都已退休,但还偶尔回来带带徒弟、讲讲课。很多年后陈仲陶回忆跟他们的接触时说:“高英的文化水平很高,能把他的经验总结成理论再反过来为实践服务。也有的师傅不善于讲,但很能干,我们可以通过看他干活学到东西。”

陈仲陶最初证明他的能力,靠的是“坐得住”,他能长时间坐在文物前从事枯燥重复的工作,一点都不觉得无聊,这一点让同事们觉得“这个人是这块料”。因为时间上没和老师傅们碰上,他的手艺其实是跟着师兄弟们学出来的。基础技能学会后,剩下的就靠自己悟。历史博物馆的活很多,当时干的最多的主要是文物的复制工作,因此会有很多青铜器复制的需求,这让陈仲陶快速地实践了各种器物的结构、材质特性和制作方法,为修复文物打下了基本功。

(陈仲陶在工作中)

工作40年,陈仲陶已经记不起他做过的大多数作品,但他始终记得他的第一个。那是复制一件汉代“铜兔水盂”文物,是一件中国古代研墨时向砚台内注水的文房用具。经过翻模、铸造出成品后,嘴上有一个插销,与插销连接的青铜链子的部分只能手工制作。他用铜丝弯成一圈一圈套在一起,复制出了一模一样的链子,再上颜色、做旧,直至最终完成整器,心中的成就感让他至今记忆犹新。当时他从事这一行刚刚几个月,这件作品的完成,证明他真正迈进了门槛。

(陈仲陶修复过的汉代铜兔水盂)

让他至今遗憾的是,这件对他来说意义非凡的工作,限于时代条件,没有留下任何影像记录,那些画面永远只能在他的记忆里呈现,无论怎样描述,他人终归是无法体验到那份快感。

文物修复的背后是“格物致知”

能不能成为一个好的文物修复师,一项非常重要的决定因素,就是耐心,这不仅仅是一句“坐得住”能形容,在它的背后,还有一种“格物致知”的追求。

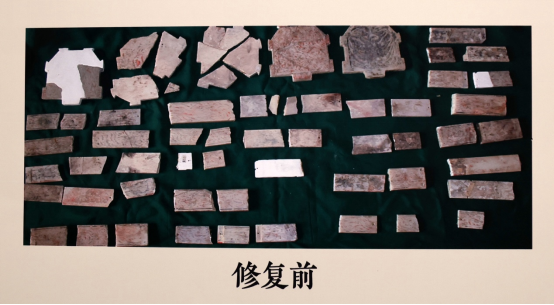

2005年,陈仲陶接到一个任务,为一件汉代玉枕做修复。拿到手里的是装在一个囊匣中的17个纸包,打开纸包,里边是一组一组的破碎玉片,加起来一共是76片。虽然知道这是玉枕,但这个玉枕应该是什么形制,这些碎片分别是哪些部分,无从知晓。

陈仲陶对着76片玉片观察了很久,又去翻阅了历史档案,摸索它们的规律。经过长时间的研究与反复拼对,他发现,这应该是两个规格不同的玉枕混在了一起,两个玉枕都不完整,都缺损了一些部分。其中一个玉枕缺损较多,一个较少。他把缺损较多的那个玉枕的碎片清点出来归还库房保存,把剩下的试拼成了一个镂空的玉枕。这个玉枕结构奇特,由两侧和中间的3块六边形挡板及与他们交接的七组不同规格的玉片组成,每一组两片,每两片的一端都要磨掉一半厚度,形成台阶形搭接,然后落在中间的挡板上,组合成一个稳固的结构,其设计非常精巧。

当确定好了玉枕的结构,上面的图案也就完整起来,小小的玉枕上绘制了东王公、西王母神话故事,还有马拉的轩车疾驰在云气之中,青龙玄武、朱雀白虎相对,背面还有蛟龙与骑士相斗。由于年代久远,画面已模糊不清,如果不是把结构拼好,很难辨认它原本的样子。如果不是对汉代美术有足够的了解,更难想象缺损部分的细节应该包含什么。

确认好形状后,先要补配缺失的碎片。除了要翻模制作出形状外,还要根据文献记载和拿相对应的玉片做参照物进行绘画,绘制出缺失的图案。同时翻模、清洗、粘接过程中,还要时时刻刻留意,避免损害玉片上本已模糊的图案色彩。全部玉片修复、复制完成后,还要找合适的材料,按照玉片上存留的孔洞,制作竹制的销钉,用来固定玉片与六边形挡板之间的连接点,使其结构更加稳定。

这件玉枕的修复工作,前前后后花了陈仲陶两个多月时间,其中光是查资料、试拼接、搞清楚它原本的结构,就用去了一个多星期。最终完成的这件文物,不仅加入了国博《古代中国》基本陈列展中,还在国博110年文物保护成果展“片羽重辉”中,作为经典案例做了展示。

文物复制是了解古人技艺的过程

在职业生涯中,陈仲陶修复和复制过很多“重器”,而最“重”的一个,毫无疑问是后母戊鼎——陈仲陶至今仍坚持称它为“司母戊鼎”,一方面,是“司”是“后”尚存争议,另一方面,叫了那么多年的司母戊鼎,他改不过来,也不愿意改。

这次复制任务是2000年接到的,为此国博专门成立了一个小组来进行。原本制作、浇铸低温合金的器物都可以在馆内完成,然而浇筑司母戊鼎这样大的器物,自己的车间就力不从心了,因此翻模等工作在馆内完成,出蜡型、挂砂、铸造等环节是在其他工厂进行的。

如此重要的工程,按说参与的人该对自己的“戏份”津津乐道,但陈仲陶说起这件事,总是在感慨先民的智慧。

(陈仲陶在司母戊鼎旁)

司母戊鼎如今重830多公斤,由于青铜器在长年深埋地下的过程中,会发生锈蚀、矿化等变化,金属成分逐步变少,因此可知在它刚被铸造出来的时候,用铜量应该超过了1000公斤,也就是一吨多重。复制的过程,陈仲陶他们是将器物分为内侧、外侧、两个耳朵、四条腿分别翻制,分别铸造的,而根据国博研究人员的检测分析研究,司母戊定在3000多年前,除了”耳朵”,主体是一次成型的,也就是说,在用“范铸法”的当年,先民们要把所有的器型、纹饰都设计好、描绘好,用陶泥做成范块,经过焙烧、合范形成中空的腔体,“大头朝下”埋入地下,然后,一次性地,将一千多公斤烧红的铜水一次性注入空腔形成器型——在有了新科技与新材料的今天,这都很难做到,3000年前的古人,到底是如何完成这一切的?每次说到这一点,陈仲陶都感慨不已。

还有,司母戊鼎有两个“耳朵”,其中一个曾在50年代修复过,2000年后,国博的科研人员对司母戊鼎进行了科学分析检测,又对司母戊鼎的复制,陈仲陶他们发现,这个“耳朵”的铸造极其智慧。它虽然是单独浇筑的,但在浇筑器身时,就已经为耳朵的铸接预留了浇道:内侧的口沿部分,口沿下面的孔洞、孔洞外侧的兽头部分,这些全是事先预留的浇道,再将耳朵的范土掏空也形成浇道,从耳朵下面的孔洞将铜水浇筑下去,耳朵与器身结为一体,仿佛整个都是一次铸成的一样——如果不是因为这个机缘,今天的人都不会发现它们和器身不是一体的。

为这样的事情,陈仲陶总是很庆幸自己从事了文物修复这份工作,因为这份工作,他才有机会看到一般人看不到的这些东西,才有机会了解到古人曾有过的灿烂与智慧。

司母戊鼎浇铸前焙烧好的模壳

浇铸前将模壳埋入地坑中以免浇铜水时过分膨胀

浇铜水

亲历行业里的“时代剧变”

陈仲陶写过不少工作笔记,记录和传授自己在文物修复方面的经验。在这些笔记中,他常常会强调几点,第一是传统基础性工作的重要性,第二就是修旧如旧的原则,要“远看差不多,近看有区别”,或“外边浑然一体,里边留痕迹”以及“不以人的主观意志或审美为缘由,对文物进行任意的改变外观的加减运动”。很多年轻人会对后两点不以为意——这还用说吗?这不是人人都知道吗?殊不知,你以为的“人人都知道”,正是在陈仲陶这一代才形成的共识。

中国的青铜器修复,起源于清末民初的“古董热”,四大修复门派——苏派、京派、西安派、潍坊派,都曾是为古董店服务的,早年京派的好几个传人都在琉璃厂开作坊,帮助古董商修理乃至造假古董。直到新中国成立,老匠人们才被分别聘到博物馆、文物机构,修复和复制文物。陈仲陶回忆起自己的师傅们,曾感叹说,他们的手艺“真是完美,就是逼真,那时候讲究逼真到看不出来才是最好”,做出的东西越是天衣无缝,越体现出修复师手艺的精湛,而天衣无缝自然也成为每一个修复师的追求。

1982年,《威尼斯宪章》由清华大学教授陈志华介绍到中国。《宪章》认为,古建筑的价值不仅在于其初建时的价值,还取决于它在历史变迁中的添加、去除的东西——去除和添加的东西都是历史的痕迹,有的改动可能都是一种价值的体现。对于文物缺失部分的修补必须与整体保持和谐,又与原作有所区别。1994年由日本政府文化事务部与联合国教科文组织、国际文化财产保护与修复研究中心及国际古迹遗址理事会共同举办的“与世界遗产公约相关的奈良真实性会议”拟定的《奈良真实性文件》要求,文物的保护与利用必须以文物的原真性和完整性为条件。2005年,《奈良真实性文件》引入我国,人们对于文物与遗址保护的认识逐渐发生了天翻地覆的变化。

经历了这种观念变革的陈仲陶,自己的观念也经历了好几次变化。他现在常常思考“修到什么程度”这个问题,讲解他的修复案例时,会花很多篇幅解释这个器物的状况,以及他为什么采取这样那样的方法。他喜欢把自己的工作比作文物医生:“青铜文物医生的责任就是怀着敬畏之心予以精心的呵护,用最小干预、可识别的理念、原则医治好它的创伤使之延年益寿,并发掘保护好其身上具有的历史文化信息的全部价值,将一件件包含着准确、完整历史信息的文物流传给子孙后代,这是历史赋予我们的责任。”

传统老手艺人的印记

但在陈仲陶身上,依然可以看到老一辈文物修复师的特点。比如对手艺的骄傲。他会给人展示他复制的文物与原文物比对的照片,让人猜哪件是原件,哪件是复制品,当别人猜错时,他有一种由衷的暗喜,那是对手艺的自豪。

几年前他去山西旅游,在山西青铜博物馆看到一件蟠螭纹镂空鼎,他一下就认出那是自己上世纪80年代修复的器物,过了这么多年都没有什么变化。当时修复时,一面的花纹缺损了一多半,除了翻制模具补配花纹外,为了对上缺损的花纹,他费了很多精力。古人铸造那个鼎时,两边的纹饰不是完全对称的,几千年前的这一点不完美,让后人婆费踌躇。站在自己这个作品旁边,他很激动,他认为,他们从事的工作是“化腐朽为神奇”的事业,那些包含着深刻文化内涵和精湛修复工艺的文物,如同画家、雕塑家的作品一样,也能成为这个行业的历史见证,那精湛的保护修复工艺也会成为非物质文化遗产被永久地传承下去。

(陈仲陶修复过的山西青铜博物馆的蟠螭纹镂空鼎)

(陈仲陶修复过的两件西夏六棱瓶前后对比)

“老一辈”特点还体现在他对青铜器鉴定的研究,40多年经手这么多古物,并深入接触到它们的结构、层次、质地,他可以一眼看出一件青铜器上面的锈是时间的痕迹,还是人工的模仿;一个器物是现代工具脱模而成的,还是古人铸造的。

不过,很难说掌握这门技术是好事还是坏事。陈仲陶有朋友收藏了一屋子的青铜器,曾请他去家里鉴定,陈仲陶看完不知该如何反馈——说真话伤人,说假话伤自尊。犹豫很久他选择了说真话,但是,这个朋友后来就不太来往了……

图片|杜广磊陈仲陶

排版|黄思琦

设计|尹莉莎