山东莒县地处沂蒙革命老区,在离莒国故城东南30公里处有一座巍峨的山峰,这就是被誉为“鲁东南小延安”的横山。横山海拔531米,这里有险峰竞秀、连绵西去的四条山脉,这四条青翠山峰的阻隔,天然地形成了东西走向的三条狭长山谷。在这群山环绕的山谷中,散落着许多村庄:在南者为前横山村,在后者为崮西村,居中者为后横山村。每个山谷只有一条西向山道可通,形成了易守难攻的自然屏障。1940年到1943年,山东的部分党、政、军领导机关,先后转移到滨海地区,进入横山抗日根据地,坚持对敌斗争。

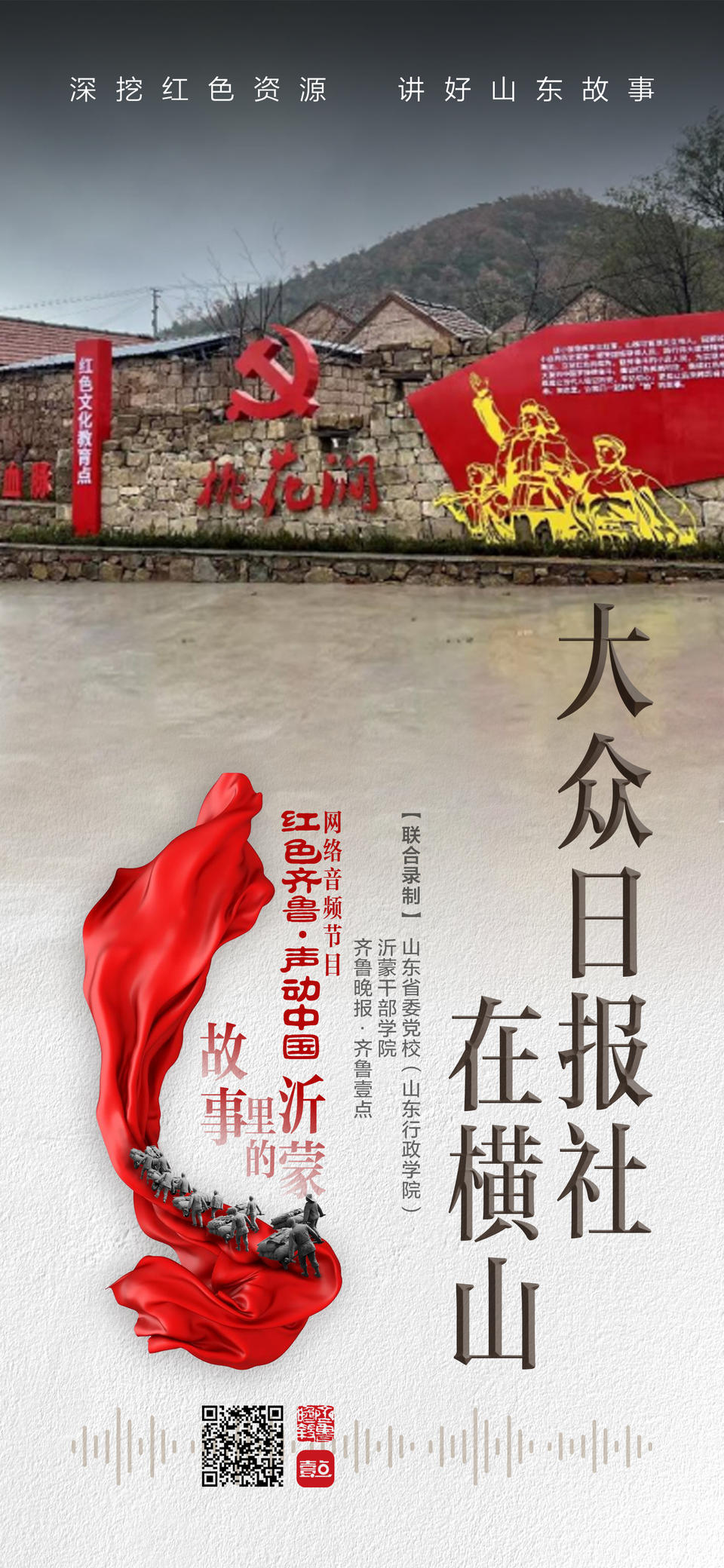

后横山村的东方大山脚下,有个叫张家草场的小自然村,抗战时期大众日报社曾在这里驻过。这里至今传颂着当年抗日军民舍生忘死保卫报社的革命斗争故事。

1941年下半年,抗日战争进入最艰苦阶段,沂蒙山区抗日根据地在日寇“铁壁合围”的疯狂“扫荡”与“蚕食”之下日渐缩小,斗争形势日趋严峻。1941年秋,日军发动了对沂蒙山区规模最大、时间最长,也是最残酷的“扫荡”。大众日报社莒县印刷所的人员,用五匹骡子驮上报社部分设备和材料,几经周折,转移到滨海腹地莒县横山根据地张家草场。当时,这个小山村仅有十几户人家,坐落在后横山村东的山坳里。这里山高涧深,交通闭塞,几幢低矮的草房掩映在绿树丛中,十分便于隐蔽和转移,而且村里的居民几乎家家都是“堡垒户”。报社人员就住在地下共产党员张树贵等人的家中。

张树贵接受党组织交给的协助和保卫大众日报社的任务后,与弟弟张树山等几名民兵骨干,配合报社人员,先将拆卸装箱的印刷设备藏在村东南巨石林立的大山沟狼石涧里,又将油印机、纸张等刻印材料藏到村后的山洞内。报社的人员在分销处负责人老黄的带领下,不分白天黑夜,轮班在洞中或写、或刻、或油印,坚持出报,然后由交通员老商和小汤化装成生意人,分送到根据地军民手中。张树贵等民兵骨干轮流为报社站岗放哨,担负起后勤和安全保卫的工作任务。

1941年9月13日,盘踞在莒城的日伪军倾巢出动,直扑后横山村。张树贵接到鬼子“扫荡”的可靠情报后,立即组织民兵和报社人员一起掩藏机密,转移设备和人员。张树贵的媳妇张大娘把刚刚烙好的一大摞煎饼藏到村前的黄豆地里,心想:千万别叫敌人翻出来,一旦被他们发现就会知道这里刚刚驻过队伍,后果不堪设想。她到各户走了一遍,确认没留下什么破绽,才抱着自己出生不满百日的孩子离开家,刚走到村头,就被敌人堵了回来。敌人一进院就乱翻一气,坛坛罐罐都摔得粉碎,粮食、咸菜撒了一地,搞得院里一片狼藉。见一无所获,敌人一枪托把张大娘打倒在地,气势汹汹地嚎叫:“八路藏在哪里?”一名汉奸一把夺过她怀中的孩子,狞笑着威吓:“只要说出八路的去向和东西埋在哪里,就把孩子还给你。不说……”汉奸咬牙切齿地做了一个摔的动作。面对穷凶极恶的敌人,耳听着孩子哇哇的哭叫,作为孩子母亲的张大娘,心如刀绞,两眼冒火,但她只说:“俺什么也不知道!”

灭绝人性的敌人举起无辜的孩子,恶狠狠地摔死在地上,张大娘只觉天旋地转,眼前一黑,晕了过去。禽兽不如的鬼子、汉奸,用冷水把她泼醒,又对她吊打施刑,灌凉水,灌进去再用脚踩出来,一直折腾了3个多小时,张大娘被折磨得几度昏死过去。每次醒来她都强忍失去爱子的悲痛,在心中自语:“我死不怕,只要队伍上的人和东西不被发现就好”。为了迷惑敌人,每当睁开眼睛,她总是故意看向院中某处。敌人以为这里埋藏了重要机密,找来锨镐,大刨一通,一直闹腾到太阳偏西。临出村时,敌人又在村子里放一把火,才悻悻而去。

横山根据地的群众,在十分艰苦的环境之下,采取各种办法支持报社的工作,千方百计解决报社的急需。当时,印刷铅字奇缺,为搞到铸字用铅,张树贵回到当时还是敌占区的老家张家洙流村,找到本家兄弟张树松想办法。张树松马上到城里大菓街杂货铺的联络点设法购买,几经周折买到了80斤铅块。等张树贵从张家洙流村把铅取走后,买铅的事被坏人告了密。敌人当天抓捕了杂货铺经理并准备第二天去抓张树松,得知这一消息,张树松急中生智,当晚到外村借来了蒸酒用的锡蒸馏器,找人帮忙突击一夜将三间屋的“蒸酒作坊”弄起来。第二天敌人来追查时,看到将要开张的作坊,张树松一口咬定买的是锡,才把买铅的事应付过去,总算化险为夷。

大众日报社在横山根据地一直坚持到1942年1月,后迁到山东分局驻地莒南县境内,结束了这段艰辛的“横山岁月”。在根据地人民和报社人员的共同努力下,《大众日报》在最艰苦环境中坚持出版发行,鼓舞了抗日军民,为打击敌人发挥了巨大作用。

如今在张家草场,当年报社驻过的山洞、房屋及用过的器具仍在。伫立于此,我们深切体会到“人民是历史的创造者,群众是真正的英雄”这一永恒真理!

(莒县县委党校朱旺)